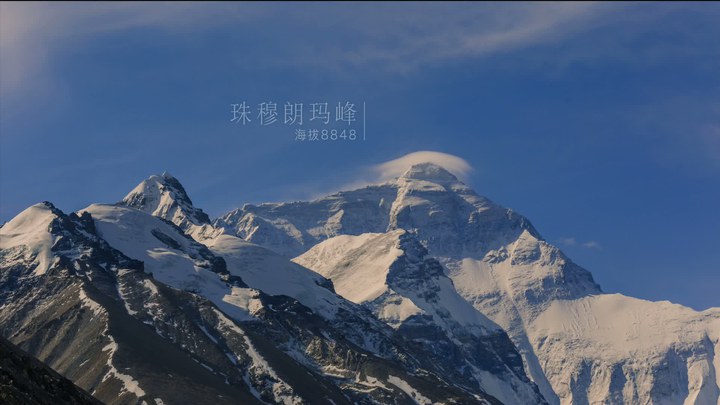

|

印象最深的不是那些壮美的风光,而是导演借绒布寺僧人之口所说的那句:现在爬喜马拉雅成了时尚,我有什么话可说呢 |

|

登顶对游客来说是生命的高潮,但对向导来说只是一次例行的工作。导演自称是想展示奇观与日常、信仰与商业之间的冲撞,但很不幸,他基本上都没表现出来。结果只拍出了个焦点涣散的风光奇观片。主角吊儿郎当,拿什么都无所谓,导致最后他那句点题的“我再也不想登顶了”越听越觉得像在开玩笑。 |

|

客户登顶后,向导说快拍,赶紧拍,旁边几个人也拿出手机,拍出来的效果就像在现场一样 |

|

映像最深刻的两句话(大意):绒布寺的师傅说「登喜马拉雅成为了一种时尚,我有什么办法」,登山队指挥对登顶客户说「恭喜登顶,赶紧拍照」。着两句话表明,攀登珠穆朗玛已经归属于时尚圈和旅游圈了。 |

|

我并不喜欢这种“去征服”的感觉 |

|

任性所以给五颗星 |

|

说是纪录片吧、却没啥内核。应该是部昂贵的广告片! |

|

其实都有些称不上是纪录片,就是很简单地小小地记录西藏登山学校的日常一隅的缩影。这些作为向导的引路少年,被我们比成是天梯,引领别人的梦想攀上神山。而对于他们自己就是一份不错的工作,要争取被选进登顶队。第一次登顶后会累会疼会苦,叫着下次让我登顶都不登了…这就是他们真实普通生活的缩影。 |

|

因为知道自己这一辈子都可能不会去到世界之巅,所以就看的格外认真。拍摄不易~最后还流下两行激动的泪水 |

|

风景真好,风景加分额!! |

![[x]](https://img9.doubanio.com/icon/up2087551-294.jpg)

|

我想登珠峰 |

|

摄像机真好,摄像师真厉害,扛着机器边爬山还要边找角度拍摄。8848看上去也不过就是个顶,“快拍照快拍照”……登顶在有些人看来是时尚是梦想,但在另一些人眼里只不过是维持生计的日常工作。藏人称之为圣山,内地人却只想着征服它。PS.真!的!好!讨!厌!屏!摄!的!人! |

|

过完重阳节来看登山_(:3√∠)_,看的还是全景声,非常不错!神圣洁白的冰山,纯净湛蓝的天空,挑动心弦的配乐,用心考验的极限环境航拍。延时摄影和4K摄影的高画质画面简直美不胜收,赞不绝口!好几位藏族小鲜肉好帅呀,姑娘养眼,孩子也可爱,西藏就是民风淳朴呵!片尾花絮好长…… |

|

希望有更多的这样纪录片,虽然需要加油加油。 |

|

(所以我怎么可能不打五星呢...)最喜欢清影的片子总在别人认为需要煽情的时候逗逼...每次看登顶的时候向导们说赶紧拍照,都会感受到鲍德里亚的恶意... |

|

好像是第一次在影院看国产纪录片,虽然场次少但出乎意外是个满场。从导演手法到整个故事推进,其实都多多少少存在瑕疵,但这部片子让我第一次开始怀疑所谓主流社会宣传的追梦的含义,以及个体的狭隘。征服与敬仰,无神与信神,无知无畏,可叹可悲。 |

|

超五星 |

|

很不错的一个题材,但执行难度颇大,最后的成片差强人意。片子最大的问题或许在于焦点涣散,导演似乎拎不清究竟想表达什么,最后拍了一堆没有太多内在联系的人物群像。登顶的困难其实主要还是靠说,影像本身没有承担起太多表达的功能。4K拍摄的喜马拉雅雪山确实非常漂亮,蛮可惜的。 |

|

秉持着对大自然的敬畏,总被突然出现的汉语以及客户两个东西打乱,镜头对着无邪的眼神时总莫名心颤,直到最后似乎对准某一个向导以及他们的日常对话,当登山这件事儿变成流水化作业,对神明和自然的敬畏又何去何从呢? |

|

说实话看完心情有一点复杂,高山协作队的小伙子们非常值得敬佩,但是"这里有莲花生大师钦命的守护神,还有那么多得道高僧的圣迹,现在登珠峰成了一种时尚,我能说什么呢?" |

|

作为纪录片感觉也并不成功,更不谈作为电影。 |

|

在高峰上的拍摄能达到这个水平已经很出彩,藏族区域的文化与宗教让人感到神秘与敬畏。看不懂导演真正想表达的东西,最后那一句“我再也不想登顶了”让人觉得有点茫然。内容确实是有些散乱。 |

|

导演选取素材的能力十分堪忧,全片几乎没见到明确的主线,像一个拼盘大杂烩,跟看珠峰上的云雾一般云里雾里。一会莫名其妙混入大本营里的外国人,一会聊起上绒布寺的僧人和神山历史,最后的采访就像给登山学校拍宣传片。仅依靠绝美风光和配乐而没有根系,看得出拍摄艰辛,但缺乏好的整合能力就是辜负。 |

|

喜马拉雅风景画,所看场次屏摄现象严重。寺庙老和尚说的话震撼到我,他们眼里神圣富有宗教内涵的喜马拉雅在现代人眼里只是荣耀的象征。 |

|

很敬畏的题材,画幅选择的也好。有世界最高的风景,有藏语民谣,有信仰与自我挑战的相悖。当然,也是太纪录片了,故事性不强我可以接受,但没有明显的主线就不太好了,也不太明白主创的态度…理想抑或命运?时尚抑或本真?民族抑或发展?…讲真,你花四年拍的片子,应该可以剪更好的挖更深的 |

|

剪辑的有点乱,全片印象最深的是珠峰上最高的一座庙里的喇嘛说:珠峰对他们而且是神山,而现在却成了一种时尚,这让我说什么好呢? |

|

题材与拍摄环境带来了纪录片编排上的困难,而且主创的态度也是反对编排性的东西,所以很遗憾的没能看的贯穿全片的中心人物的塑造,攀登过程中镜头也不是聚焦在这群登山向导之上,整体过于散了。 |

|

还好吧,好在没拍成风光片,而是讲登山者第一次登珠峰的过程,还原出西藏普通青年人的某种生活状态。不过一开始焦点摇摆不定,后来才集中在到最后登顶成功的索多身上。包括主创说导演只攀到5000多米,后续由登山摄影师完成,我想大概创作者从一开始也不明确主题,边拍边改边完善。 |

|

成片效果一般,我是说放cctv9播的话。但摄制组真心不容易。 |

|

和平影都上座率很高,别和我说都是拿赠送码兑换的…影片拍的比较散,各种意义上的涣散…风景好拍摄苦,可电影并不适用于“没有功劳也有苦劳,没有苦劳也有疲劳”的公式,本该雄浑大气的题材拍的小家子气;发朋友圈好无语好讽刺,赞助商广告明目张胆到好笑;有空要把雅克贝汉的翻出来再看遍 |

|

整个场子加我就6个人,最有触动的部分不是大家登顶,而是珠峰寺庙里那个僧侣无奈的眼神。整体看下来感觉一般,最后,这真的不是圣山公司的宣传片吗? |

|

好单薄的纪录片!着急忙慌赶到影院,全价买了票,然………不好就是不好。 |

|

当然不完美但我没有任何亲情分的认为五星。把一个接近人类学纪录片的作品放进院线,老雷的知识分子水平太高了。我爬了几个台阶又像大二第一次接触纪录片时那么崇拜老雷了。 |

|

只能说风景好!其他的真心没亮点~要不是拍摄环境真的很艰难~其实只能给2星 |

|

刚从西藏回来带着感情来观影,只是也许想表达的太多也可能是执行力不够又或者是碍于拍摄条件,总体来说故事十分松散不够抓人。这么美的地方最后成片如此,还是怪可惜的。★★ |

|

这部纪录片是个非常成功的商业行为 镜头录音都非常棒 所有的广告都异常直白 整个片子就是个巨大的广告 告诉你登8848是件很专业很安全的事 宗教的神秘变成了时尚的生意 修行的莲花生变成了商业行为的一环:喇嘛祈福团队 登山热这件事本身就充满反讽 电影也算如实呈现了 看到了大银幕纪录片广告的希望 |

|

在我看来,这部电影与《转山》等涉藏电影有着同样的心态方面的问题:一方面向往藏地的神圣,一方面又丢不掉心中的虚荣。佛法求“本心”,忌“攀缘”,哪怕那攀缘的外物神圣如名山古刹,也终究是幻影空花。《转山》的终点是拉萨,《天梯》的终点是珠峰,可就算到了又怎样?骑到拉萨还得骑回来,登顶珠峰的下一步是原路返回,这与在无穷无尽的旅途中磨掉我执的转山修行的本意其实正好背道而驰。圣地归来如果只是膨胀了一份自豪,那还不如不去。天梯的尽头,遇见的应该是真正的自我,而非一个加冕了神性的俗人。这道理,《喜玛拉雅天梯》用壮美的风光和舶来的“人性”概念都没说明白,但绒布寺里的喇嘛们一定是明白的。 |

|

这种纪录片,就算在100寸的高清电视上看1080p版也达不到电影院的效果。而且拍摄难度非常大,没理由不去电影院支持。况且院线排片非常少,随时可能下线。所以还是趁早去看吧。片子四星,拍摄难度加一星,五星推荐。 |

|

作为风光片,不够漂亮,作为纪录片,不够深刻,所以,只能是平庸之作了。也许对某些人来说,登顶喜马拉雅是一件了却心愿的事情,但对我来说,是一件可有可无的事情。关于商业登山,我认为这其实是一个旅游项目——一个比较土豪的旅游项目。 |

|

主题我很感兴趣,看完一堆问题,连剧情简介里的东西也没讲。 |

|

b站竟然现在还6个人在看。。。 |

|

风景片啦 |

|

好喜欢他们啊,可能我狭隘,但我真的觉得这些藏族男子的脸上,一个个有人的气息。现在的城市人脸上越来越没有人的感觉了。 |

|

所有的一切都是为了那神圣的时刻,珠峰顶上的画面太震撼了。 |

|

挺流水的,不过记录本身就是价值所在。 |

|

当登顶珠峰已经成了流水作业… 全程38万的费用,当然不是能说走就走的… 一部关于西藏登山学校的不成功的广告片 |

|

我只是很想念那个为了看一看雪山和蓝天便能不顾一切的自己… |

|

为国产纪录片呐喊 不过那个所谓的圣山公司把登喜马拉雅山变成什么了。又是营销改变人类吗 |

|

“现在登顶珠峰已经成了一种时尚,我能说什么呢?!” |

|

在山巅拍的那几个镜头真是看得我脚软。圣山美。可以近距离地看见登山细节,叙事有些松散。 |

![豆瓣评分]() 7.3 (6473票)

7.3 (6473票)

![IMDB评分]() 6.7 (40票)

6.7 (40票)![TMDB评分]() 6.00 (热度:0.60)

6.00 (热度:0.60)