|

挺好的 特别是最后一部分对电子书的理解 解决了部分疑惑。怎样对待电子书? |

|

习得语言学会阅读,真的会变聪明,所以永远不要停止学习! |

|

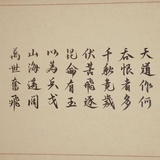

神经科学解读阅读—文字从左脑到右脑的游荡, |

|

转自B站评论

简要概括一下:

1.阅读能力后天掌握的,人生下来都不具备这种能力,这也就意味着后期阅读能力的差异在于培养方式。

2.学习和不学习的人脑部的构造不一样。

3.阅读能力包括语音与图像,所以想提升阅读能力,要在语音和图像上触发联想的点。

4.别人学习能力比你强,接收能力比你好,也就是因为脑部的信息传输构造比你宽,比你丰富。

5.阅读改变命运,你现在大脑的这种完备构造都是拜老祖宗爱阅读爱思考所赐,你有什么理由不学习?

6.看完赶紧学习去。 |

|

不敢相信,我一直以为默读是阅读的伴生物。可他既然是在四世纪被以为主教发现的。这太奇怪了,难道在这之前,他们的阅读都是要读出来的吗?

当你想要说一个人阅读能力差时,你可以说,你的胼胝体有一毫米吗? |

|

和预想的内容出入大且看不进去 |

|

喜歡hhh那就多閱讀吧 |

|

作为纪录片太一般了,听得我昏昏欲睡。 |

|

阅读可以说是人对世界的一种信息处理机制,学会阅读会大大改善我们生存的处境以及对生命的体验。 |

|

理论部分看得不是很明白。学到的:阅读是最伟大的文化发明,不同字体和印刷术的出现促进了阅读的传播。 |

|

阅读和看画截然不同,文字的意义超乎人们的想象 |

|

主题很令人感兴趣,结尾似乎有些虎头蛇尾 |

|

总结:阅读是人类后天发展的能力 |

|

这么好的科普只有7分我真的理解不了。 |

|

借此不到一小时的小片儿,可以充分说明读书的重要性和必要性,如果你不想降智的话。同时阅读形式对人类阅读时所理解的内容的影响还需要进一步研究归纳 |

|

原来阅读是一种很珍贵的能力 |

|

最经常试过有声阅读很喜欢很棒,没想到这个纪录片提到了默读是后面才发展出来的能力 |

|

戛然而止 匪夷所思 |

|

内容很浅,各个关于阅读的方面简单介绍了一下 |

|

阅读能力后天掌握的,人生下来都不具备这种能力,这也就意味着后期阅读能力的差异在于培养方式。

2.学习和不学习的人脑部的构造不一样。

3.阅读能力包括语音与图像,所以想提升阅读能力,要在语音和图像上触发联想的点。

4.别人学习能力比你强,接收能力比你好,也就是因为脑部的信息传输构造比你宽,比你丰富。

5.阅读改变命运,你现在大脑的这种完备构造都是拜老祖宗爱阅读爱思考所赐,你有什么理由不学习? |

|

眼睛尽量少动的阅读是效果最好的;默读,人类本身具有的一种默认机制;阅读系统的三种有机组件:符号识别系统,语音系统,记忆系统

推论:超越文字的意群阅读 |

|

多国语言学习视频,在不同的欧洲语言之间跳来跳去。并且感觉内容并不是太严谨。但也算补充了一些小知识。 |

|

文字的意义超乎寻常 |

|

结构和《浅薄》很像,但主题不一样,所以思路也不同 |

|

保持眼球不动可以更好的阅读。阅读可以增加胼胝体及其连接。精通阅读者和文盲的大脑构造不同,但后者可以经后天培养成为前者。从石头到电子书 人们的阅读方式一直在改变。阅读改变人生。 |

|

主题不错,讲的不够有趣 |

|

已经成为了观察到的常识,不观察者也不会在乎。 |

|

关于大脑阅读系统如何创立文字档案的一系列研究,对阅读之路没有什么协助。 |

|

人类不是天生就会阅读的,阅读文字的能力是后天习得的,这么看来,阅读的能力也是一种奇迹。看到纪录片里一个人因为意外突然丧失阅读能力,之后又不断努力恢复,为自己有阅读能力感到庆幸,也为大脑的功能感到诧异。以前只想过视觉听觉等能力突然消失很恐怖,却忽略了阅读也是一种能力 |

|

虽然大脑处理图像比文字更容易,但是引人入胜的文字比枯燥的视频更有看下去的欲望,算是睡前催眠了 |

|

开头关于大脑的部分不错,后面想加入其他东西,但感觉其实都没有讲够 |

|

1.阅读能力后天掌握的,人生下来都不具备这种能力,这也就意味着后期阅读能力的差异在于培养方式。

2.学习和不学习的人脑部的构造不一样。

3.阅读能力包括语音与图像,所以想提升阅读能力,要在语音和图像上触发联想的点。

4.别人学习能力比你强,接收能力比你好,也就是因为脑部的信息传输构造比你宽,比你丰富。

5.阅读改变命运,你现在大脑的这种完备构造都是拜老祖宗爱阅读爱思考所赐。 |

|

学习一项新东西确实是在激活脑神经对应部位,所谓的语言环境根本就是语言重复的次数足够多,从而让大脑认识到这个词、这个句子非常重要,使得语音刻进脑子以便随时调用,阅读则是将图像刻进脑子,而文字的发展则得益于祖先当初对雕塑和绘画的发展促进视觉刺激的加强 |

|

受益匪浅但难懂,, |

|

挺有意思的,但是怎麼就,突然,沒了?哈哈哈哈哈哈 |

|

原以为是关于阅读的,结果是关于文字起源大脑运行原理方面的,有点太学术化了,理解起来也是费劲,看个大概凑个热闹。 |

|

Reading is not a simple thing.It has a long history by generations.Voice,images ,words ,writing are four different abilities,development time are different.human are really great creates! |

|

说实话,没咋看明白 |

|

不是天生具有的能力,也可能不小心失去。 |

|

……不知道在讲什么 |

|

人类大脑真是太神奇了 |

|

阅读是听觉加工后的、经过后天训练的、大脑阅读专属区域(corpus callosun)回路形成的,且在电子阅读时代更加复杂的演变过程。再次明确了,视觉转化远远复杂于听觉。https://www.bilibili.com/bangumi/play/ss26542 |

|

人类大脑的构造如此像一个机器的话 那岂不是很值得一探索? 经常重复一件事情 经常思考确实能让人更加聪明 所以 多动动脑子 少发呆 |

|

我们并不是生来就会阅读的,不经过大量地学习锻炼,阅读似乎就无法成为一件为人们带来愉悦与满足的事,有那么多的人因为各种各样的借口,渐渐远离了阅读。我很有幸,在很小的时候,就能体会到阅读带来的美妙之处。在很长一段时间里,阅读意味着放松大脑,不需要去思考太多,我只需要充分享受书中的情节与氛围,在那么些时刻,过上与自己截然不同的另一段人生就好;而现在,我渐渐意识到阅读之中的深刻思考有多么重要,在更多的阅读中学会更好地阅读似乎是我剩下的人生里应该要做到的事。纪录片很有想法,但什么都想说好,最终什么都说得较为浅显。 |

|

珍惜你的阅读时光,善待你的阅读天赋。那些无法阅读的人有些可怜,但他们未必不幸福。 |

|

脑神经学科 大脑如何进行阅读:右视野看到的文字传给左大脑,左视野看到的文字传给右大脑,右大脑再通过胼胝体传给左大脑,左大脑进行理解 |

|

阅读和认知哲学的交叉,一些人类目前比较先进的认知探索,很重要的主题,值得推荐。不知道是不是版本的问题,有部分的采访是英语,后面一部分才是法语。 |

|

当你不认识字之前,处在母语环境中,仍旧能说出大量的词和句;一个成年的文盲,做实验时,连接左右脑的胼胝体很薄,据说如果学习和阅读的话,会越来越厚的;看完这个纪录片,我想研究研究我的大脑是怎么构成的! |

|

谷歌娘般的旁白,学生影片般淡出鸟来的剪辑,倒是挺催眠的。 |

|

好奇自己大脑的阅读区有多厚 |

![豆瓣评分]() 7.2 (306票)

7.2 (306票)