|

BJIFF2024

亮叔&杨哥:茨姆我们想死你啦

茨姆:收到,冬冬哥没来么 |

|

一看到茨姆就想哭,一看到竹内就想笑,一看到冬冬就想爱。 |

|

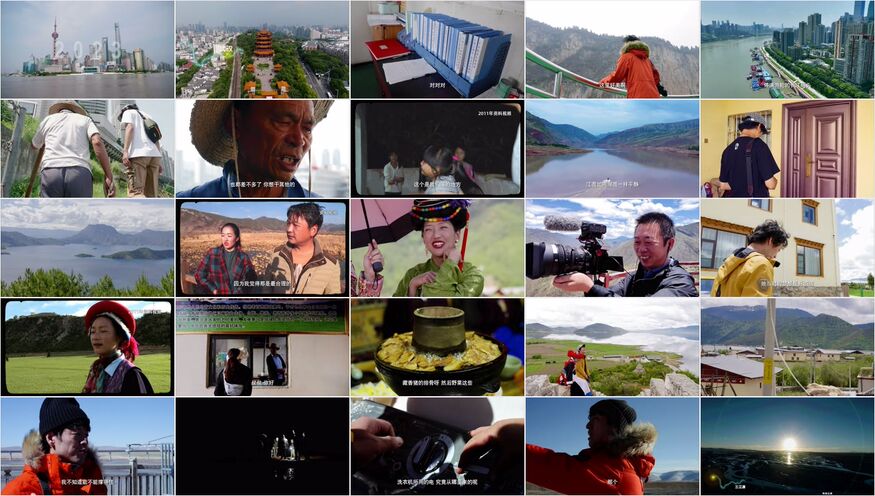

个人变化是国家变化的缩影。十年前,茨姆四年级辍学,17岁包办婚姻,十年后,茨姆妹妹不仅上了大学,可以自由恋爱,能够坦然探讨婚姻问题,自主选择结婚与否。十年前,家人不允许茨姆出远门,十年后,茨姆能够对广阔天地侃侃而谈,实现自己的民宿老板梦想。十年前,香格里拉和上海就像两个世界,十年后,两个世界的差距慢慢缩小。村村通路,村村通网,让中国各地各族人民得以像长江一样流动和融合。基础建设和网络技术,无一不在拉近沿海与内陆,城市与乡村,人与人之间的距离。巨变的十年,对国家是,对个人更是。和之梦!和之梦! |

|

天啊,茨姆赚足了我的眼泪。竹内亮吃长江的冰,喝长江的水,他爱长江。犹如茨姆爱冬冬哥。 |

|

2024.4.26

“您觉得拍纪录片最重要的是什么?”

——好奇心。

拍出真实,是我主观的真实,不是客观的真实,因为绝对的真实是不存在的。

“通过这部电影您最想传达的是什么?”

——我知道的中国。 |

|

看了茨姆和竹内亮在横滨的采访,只觉得可爱,这个女孩子怎么可以美好成这样,她依然好动人好真挚 |

|

“现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代,一个人为什么要生活在那块土地,一定有着很深层的理由。” |

|

真的很好看、轻松愉快日常化的纪录片。导演感觉十年前的纪录片太过于浅薄、太像一个游客视角的vlog,于是选择重返长江再来一部。这部纪录片以探寻长江源头第一滴水为主线,记录了江边的故人故址和新见闻,循江而上见证着十年巨变中个体和群体生存状态的走向与变迁,充分体现着大时代下个体命运的戏剧性与无常。在此过程中,有人遇到了陌生剧组后立下梦想并(借了几百万,这里有多少国家的支持啊)圆梦,有最后一代棒棒们(没机会读书的人)仍然从事脏累还受气的体力工作,有人初中毕业后不得不出外地打工、很年轻就成家生子的库区移民,还有选择留在草原上的牧民…当然还有基础设施的进步-通路通车,通电通水,三峡大坝电梯…

导演以极富人文主义关怀的视角处理着十年来自己的,也是中国集体的历史与记忆。 |

|

由于剪辑原因,剧版是按实际拍摄顺序从长江源头顺流而下,影版则以上海开始逆向讲诉,于是在三峡游轮一段出现了一点问题,拍摄者在重庆乘坐游轮(好像是美维凯琳号)前往宜昌,还展现了总统套房,答应给游轮做宣传,但影片呈现的效果一是让人觉得他们是在重庆下船,二是在重庆码头给了长江探索号大大的特写,反而免费搭乘的游轮没有特别介绍 |

|

不仅电话连线了!阿部力还真的和茨姆重聚了!还有比这更美好的故事吗!(祖国大好河山真的好美好美。 |

|

2024.4.26 @小西天电影资料馆 观后导演竹内亮也来到现场。18.00-20.00 让我觉得无比短暂,幸福,美好,珍惜,感动的2个小时。我想给10颗星星🌟🌟🌟为了大美中国,为了10年间的变化,为了漂亮的茨姆,为了这份人类共同的感情共同的感动 |

|

很幸运赶上了最后一场舞挨,明天亮叔就要回南京了。

电影特别好看。摄制组逆流而上,一直走到了长江的源头,看着冰川融水一滴滴地落下来,令人莫名感动。片尾则是以顺流而下顺序展示长江沿途的美景,一直拍到长江入海口。印象最深刻的就是泸沽湖,真的是太美了,好想去看看。

有人问为什么想到要拍长江的源头,亮叔说因为他生活在南京,每天都可以看到长江,对它的源头充满了好奇,拍摄这部电影的最初动机就是好奇心。关于下一部电影,亮叔说是拍摄了关于日本遗孤的故事,这个题材也好棒啊,我认识过一些遗孤的后代,她们对于自己的身份认同各有不同,感觉就是一部非常有趣的电影,明年上映,太期待了!

|

|

看哭了好几次,果然平凡的生活蕴含最深切、最伟大的力量。

其实我很喜欢电影将路线改为了从上海出发,虽然导演本意是希望不了解长江的外国人不会困惑,但无形中进一步突出了这样的再会不仅是空间上的溯流而上,更是时间上的昨日重返。可惜后者永远是个伪命题,因为逝者如斯夫,不舍昼夜,无法追回。因此棒棒会老去、消失,杨芹会没有实现自己的愿望,茨姆一生一次的心动注定成为回忆,甚至连导演也因为时间的力量带来的改变,没有办法亲眼见到第一滴水的样子。

沿岸的人生了、老了、死了,长江却永远向前,真是不知江月待何人,但见长江送流水啊。

其实我很想问:如果有机会,导演还会再一次奔赴源头,去看看十几年前就梦想见到的第一滴水吗? |

|

与其执着于长江源头的一滴水,更打动我的是竹内亮镜头里的普通中国人。他们亲切而熟悉,有着华语大银幕少见的松弛。我也曾是生活在长江流域的四亿人之一,就我自己的亲身体验来说,十年并不算长,但足够中国发生巨变了。导演能记录这场巨变的一两个断面,已经实属难得。 |

|

@2024.4.20 东京角川シネマ有楽町。莫名感动,十年过去长江沿岸的人与物都在改变,总还有人还记得当时抵达过这里的记录者。那时候没能寻找到的长江的第一滴水,十年后有人做到了(片子里的风景真的太美了)。 |

|

at 角川シネマ有楽町|配乐太俗,其他还行吧,毕竟是一个很个人的记录,你也别拿它当严肃纪录片看。看的时候情感复杂,看到三峡很难不想到《三峡好人》。对宏大叙述没什么兴趣,希望每一个个体都像茨姆妹妹一样拥有本该属于自己的自由,如果运气再好一点,那就像茨姆一样实现自己的小理想。祝你们幸福。 |

|

“以前感觉好像活在两个世界,现在觉得不遥远了。”从下游到源头找寻长江的第一滴水,一路找寻十年前见过的那些人事物,十年前后的对比太令人感慨了。沉下去的学校,村子,码头,浮上来的却是无法逆转的人生。茨姆的部分太好哭了。很多人都只是说但从来没有坚持去做,但就算她无法选择自己的婚姻,也还是坚持了那个可能人人都觉得异想天开的梦想。感谢那个梦想源头的人,有些寄托或许真的能支撑着走完这一生。 |

|

出生,成长,工作,虽然变换了很多城市,但竟是都在长江流域,所以可以自认为是长江养大的孩子吧。片中出现了自己工作的地方和自己出生成长的地方,看着横跨10年的景象对比,感慨万千。有一点在看完舞台挨拶之后才后知后觉,10年前兑现了带茨姆去上海的承诺,10年后也兑现了带茨姆去国外的承诺---日本公映的舞台挨拶 |

|

从佐田雅志到竹内亮,日本人的长江情结有一种迷之执着,令人动容。 |

|

再会长江,再会十年前的人们,船长先生,棒棒工人,维持生计的船家餐厅,以当兵为目标之后“当妈”的长大的学生,摩梭族的姑娘,当然还有稚嫩而今变成民宿老板,很有想法却依然纯真的茨姆。

她们身上的共同点,她们都在积极地过好自己的人生。

船长先生不为没有后继的年轻人而烦恼,小小吐槽一下文本作业;棒棒工人也没有经意苦情地表现自己的不容易,他就是在过着他的正常的一天。维持生计的餐厅老板,描述过了曾经络绎不绝的生意却依然兴致高昂的帮导演去寻找消失的学校和村落。然后是芹会,在15岁开心的说着自己的梦想是当女兵,在25岁的视频通话中,依旧那么漂亮,大笑着说,后来没上高中嘛,所以就去做工咯。她当然有遗憾,但更多地是在享受现在的生活。 |

|

算不上纪录片,应该是一个短片合集,前半小时的质感更接近综艺。叙事脉络模糊,用旅行风光片形式草草掠过南京,以重庆为实际起点批量拜访十年前的采访对象填充资料,竹内亮过剩的表演欲让朴实的长江沿岸本地人也被罩上塑料壳。导演功力不怎么样,但的确是一位深谙中国市场营销策略的优秀商人,映后的浮夸演技和脑袋空空的对谈风格也让人印象深刻,“我的电影在日本上映让他们对中国人的印象大有改观”,“中国这十年的发展和变化令全世界惊叹”,挺有意思这人儿 |

|

记录了长江边四亿人里的几位国人的十年,她们几乎一辈子生活在某个狭小的角落,但十年依旧使她们的生活翻天覆地,这种巨变仿佛也指向了影片寻源的内核——最初的那一滴水从融化的冰川上滴下来,经过岁月的推力流淌为了浩瀚长江,人类也是如此。片子里的女性角色让人动容,事实证明,一个人的内核是不会被轻易改变的,茨姆不会因为去了上海而看不起家乡,一个人只会越来越像自己,所以要克服万难,坚定地朝着梦想走下去。 |

|

不值得去影院看。可能因为导演的网红属性,映后主持像是在搞传销,对于屏摄的态度居然是“大家拍拍自己看就好,不要发到网上”。 |

|

SFC导演见面场。没看过剧版直接看电影还是挺好的,可能长江流域的人群对母亲河总有一种刻入基因里的眷恋,故土的变迁也让人感慨。在现场流泪的观众大抵都和我一样念旧,是可以翻山越岭去寻找十年前只有一面之缘的旅途故交的人。茨姆对冬冬哥的感情大概是一种人类最原始的爱,代表了对未来的幻想,对理想的渴望,是对一切美好人事物的具象,既真挚又单纯。茨姆本人比影像里更加灵动可爱,看到她和导演活生生站在我面前,是真正的"流水它带走光阴的故事改变了两个人"。反观有些观众的提问,夹带私货不知所云,用傲慢和自恋折磨在场所有观众,这样没有同理心的人,即使抢到了今天的话筒,也永远不可能拍出好纪录片的。 |

|

非常典型的电视台拍摄制作方式,大刀阔斧地精简9集的内容,电影版少了10年沧海桑田赋予人生的厚重感,疑似多了很多竹内亮的个人镜头,以及最后的彩蛋。再看一次,还是会被茨姆那句“在这里,我想的全是冬冬哥”感动到。

纪录片就是这样,你按下录制键,等一个动人的故事就行。 |

|

十年之间,沧海桑田,日新月异,唯有长江水,无语东流。 |

|

等茨姆老成她奶奶那样,给后辈讲故事的时候,估计就像Rose给泰坦尼克号打捞队谈起Jack那样吧 |

|

在日本的一个小剧场看的,对一个离开中国很久的人来说,算是一个可以用来重新了解自己母国的纪录片。从最繁华的上海出发,沿着长江直到荒无人烟的西藏,途中每个景点都有亮导演的故事。而通过亮导演的故事让我对其深邃的感受产生共鸣:中国之变化速度多名令人震惊。这种变化不只限于大坝和贫困家庭的居住条件,价值观的剧烈变化才是最引人瞩目的。少数民族通过抖音等社交媒体改变了自己对传统文化的看法,所以我希望汉人也不要停止去吸收外部的文化来增进自己的文化 |

|

轻松又感动。一点也没有一般看纪录片可能有的无聊感,不愧是亮叔。 |

|

看完电影,很想跟着亮叔去游走祖国大地,拍纪录片,记录会消失的人文,记录最真实的情感。 |

|

?这玩意是怎么混进电影院的?导演个人意识也太强了吧,导演自己的特写比被访者都多,汉兰达比长江出镜率都高,浮于表面的观察,大量摆拍,这是vlog还是纪录片?要人文没深度,没有探究时间背后的真相和态度,要自然没广度,视角单一的老友记,还不如航拍中国,所有素材更像一个纪录片的幕后花絮,如果b站up主平均水平都能算纪录片,那电影的门槛真的没了 |

|

与《长江天地大纪行》有着微妙的差别,不只是抛开了NHK的剪辑语法,出镜人也从阿部力换成了竹内亮本人,电影的性格随之发生转变——从小心翼翼的试探,变成理所当然的窥视。《好久不见,武汉》里显出的一些迟钝,还被我理解为导演语言不通的笨拙,但到了《再会长江》,我们仿佛在观看一场“明星”的圆梦之旅,导演在变本加厉地彰显自我的重要性,而茨姆始终在呼唤着记忆中的冬冬哥。相比佐田雅志在《长江》里的庄重与敬畏,竹内亮似乎显得太过轻慢,时间的流淌,关系的厚重,在他的提问和嬉笑间都无法呈现出原本的力量。他最终抵达了长江之源,完成了佐田雅志未竟的梦想。一个十分遗憾的影像接力。 |

|

虽然早已有剧版纪录片剪辑,但是一个人包场在大银幕看到长江风景,尤其泸沽湖那个镜面一样的湖面,真的很好看。 |

|

将原九集四百多分钟的内容浓缩到110分钟,提炼出来的内容也重在剧集版的开头,即长江头部,电影版的顺序也将聚集版的颠倒了过来,导演自述意在方便外国人进入,从上海、重庆着手,逐渐深入更为偏僻的地带,但剪辑出来的问题仍在于过于割裂,各地方的人文特性完全是自述其事,这一点不适合浓缩成电影。片子本身作为官方的(旅游?)宣传片以及导演个人的简历背书,也算一种双赢。

但不得不说,导演个人的国籍身份给这部片增添了一层“对视”成分,摄影机对准的“偏远地区”的人们是一种独特的存在,同时,他们在看到这位日本人也充满着猎奇,而当导演从镜头后走出来走进景框,稍微平衡了一点这种不对等的对视。但仍有一处观看让我不适,茨姆抗拒着镜头而哭泣,摄影机还转过去企图捕捉其面庞,这一幕将摄影机背后的男人的窥探暴露得一览无余。 |

|

竹内亮算是典型的因为抓住了中国快速发展机遇从而获得了较好事业成就的外国人,但他并不是那种单纯靠夸中国而收钱的老外,而是利用手中的摄影机记录下正在迅速变迁下的中国,用他作为一个外来者的视角为我们提供一个有价值的观察窗口与讨论切口,这就是他这些纪录片的独特价值所在。

而很关键的一点是,他始终对于中国的贫苦或者说普通人民报以极大的兴趣、热忱与善良,所以才能收获像茨姆这样的人的信任,使得他的作品带有了温暖的底色。而这次茨姆随着电影的路演来到上海,就形成了一种令人感慨的闭环。

长江,浩浩汤汤,绵延6300公里,随着竹内亮的镜头溯源而上,我们看到的不仅仅只是这条母亲河的蜿蜒以及导演对于第一滴水的执著,更重要自然是长江两岸人民生活的重大变化,这些当然值得被记录被承载,相信导演的摄影机不会停持续拍下去。 |

|

真挚,有趣,热血!日本纪录片导演竹内亮十年前迁居中国南京,十年后重返6300公里的长江之旅。从上海出发,重庆,云南,青藏高原,坚定地奔赴“长江源头的第一滴水”。在这趟充满期待的,也为弥补遗憾的旅程中,十年前与在当下一样重要。寻访旧友,原来我们都还记得当年那份感动。结交新朋友,原来中国还有如此多我未曾抵达的地方。在慢慢中变得有趣,在慢慢中再次感动,在慢慢中开始热血! |

|

观于北影节。不只是长江,更多着眼于长江沿岸原住民的生活,除了空间的差异,还有长达十年的时间跨度,堪称一部庶民生活变迁史。导演很有喜剧人气质,映后满场飞,虽然很吸粉,但观众太躁也不是好事… |

|

#14BJIFF#对比剧集版,几乎没有什么新的信息量,不同的是剪辑顺序的调整。剧集是从沱沱河源头到上海,电影是上海到源头,导演说理由是为了日本观众有亲近感,因为更熟悉上海更好进入故事。但还是觉得不满足啊,虽然最后有2024年冬冬重返香格里拉找茨姆但没有展开。如果看了剧集,看电影版的意义不是很大。导演的映后是我见过最E的映后,满资料馆跑。 |

|

是讲故事的人,也是创造故事的人。

本以为看过片段会少些新鲜感,但却是这届北影节看得最投入的一部。和网络版相反的顺序处理不仅对日本观众友好,也是更符合素材内容和观影逻辑的叙事。

再次确认作为讲述者,距离很重要。相比于藏在摄像机后的远远观察,走上前去的近距离接触反而能收获更真实自然的记录。就像导演映后也会坚持走下台和每个提问者面对面交流的自然反应一样。和陌生人快速缩短距离真是门本事。

而和人有效地交流也是种高阶技能:印象比较深的片段是得到对方几个孩子的回答后,不是对这一信息刨根问底,而是对面前的人真诚地感慨,“你用这个养大了四个孩子哇…”

以及这部有公映计划真是太好了,一个人坐在屏幕前时完全想不到影院里的大家笑点和泪点竟会如此一致,这种有回声的体验确实会让对影片的感受加倍。 |

|

《再会长江之10年后再相遇可爱的长江流域人民》。卢沟湖美的让我想哭。我见识真的太短了,啥也没见过,风景真的太美了,不管是自然还是人文景观,都让我很震撼。茨姆真的好漂亮!抱着小羊的茨姆太美了。 |

|

透过明显商业运作的方方面面依旧被其中人的情感深深打动。映后两位纪录片导演的交流很高质量,茨姆的出场全场轰动,竹内亮真是个好人。不过观众提问环节永远都是那么的一言难尽,有些表演欲望极高目的性极强的提问真不如都把机会让给现场小盆友,小男孩出乎意料的问题多好玩儿呢。 |

|

看得挺生气的,走马观花浮光掠影,拍炮哥那段太赤裸裸地暴露了功利的拍摄初心,竹内亮和拍摄对象的交流和阿部力也完全不在一个层次。十年之后,镜头前引导的人变了,但对这一点也没有任何的交待。 |

|

很像是央视会拍出来的那种 |

|

4.26,第二十六部北影节。映后导演很搞笑且亲切。 |

|

剪辑和旁白是熟悉亲切的NHK人文纪录片风格。想起NHK纪录片《关口知宏中国铁道大纪行》。日本导演的镜头总能把中国的自然风光和百姓拍得生动好看、淳朴动人。这是记录的力量。在2011年《长江天地大纪行》的拍摄之后,竹内亮沿江而上从上海直溯长江源头。一路“再会长江”也是一路再会十多年前长江沿岸遇到的拍摄对象老朋友们。十年过去,船老大仍是船长,摩梭女性甄甄过着幸福的走婚生活,中学生芹会已是5岁孩子的妈,藏族女孩茨姆十年前的上海之行改变了她的一生,如今实现了开客栈民宿的梦想,念念不忘“冬冬哥哥”还跟着导演去日本宣传影片。想起跨越20年的纪录片《渡口编年》系列。这是时间的力量。时间和移动互联网的发展让江边中学和村落湮没,也让无数传统族群人的婚姻观念和生活发生天翻地覆的转变。拍80年代重建的黄鹤楼没必要 |

|

长江源头的第一滴水

纪录片拍的非常真诚

瞿塘峡游轮总套

老友江洪船长重聚拥抱哭泣

元谋少女杨会芹背井离乡,江边中学不复存在

霸气女儿国甄甄

帮藏族小姑娘实现梦想

十年后不再包办思维观念巨变

更欣喜新认识的71岁棒棒蒋师傅,蒙古包救命恩人索南旦真1000块一只小肥羊大富有哦

竹内亮好谦虚一直惊呼斯国一

中文会说了

住南京

真为长江而骄傲

电影票29块买不到吃亏买不到上当

楼下1块钱买蛋挞又送包锅巴

还免费领了杯奶茶 |

|

十年的梦

17岁的茨姆与东东再会,当年她不得不接受家里安排的婚姻,相差6岁的妹妹,却能上大学自由婚恋,23岁仍然像个孩子 |

|

相信他拍到了很多,但呈现了很少,仍然是令人感怀的一场壮游。有时候觉得悠悠飞快,有时候又惊觉那些人事物居然完全没有变迁,十年攘攘,长江曾不能以一瞬,我们都有自己的时间。BJIFF@小西天 |

|

茨姆妈妈重见竹内亮时流泪,茨姆听到冬冬名字时流泪。藏民说自己想一直在家乡直到生命尽头,我泪目。 |

|

我个人很爱长江,在很早之前就自己做过长江三峡游轮大坝。怀着很大期待来看的,但很失望。一切都非常水,一切都草草掠过,所有人物都只是竹内亮的调味剂,在我看来称不上纪录片电影。 |

![豆瓣评分]() 8.5 (8092票)

8.5 (8092票)

![TMDB评分]() 8.00 (热度:4.00)

8.00 (热度:4.00)