|

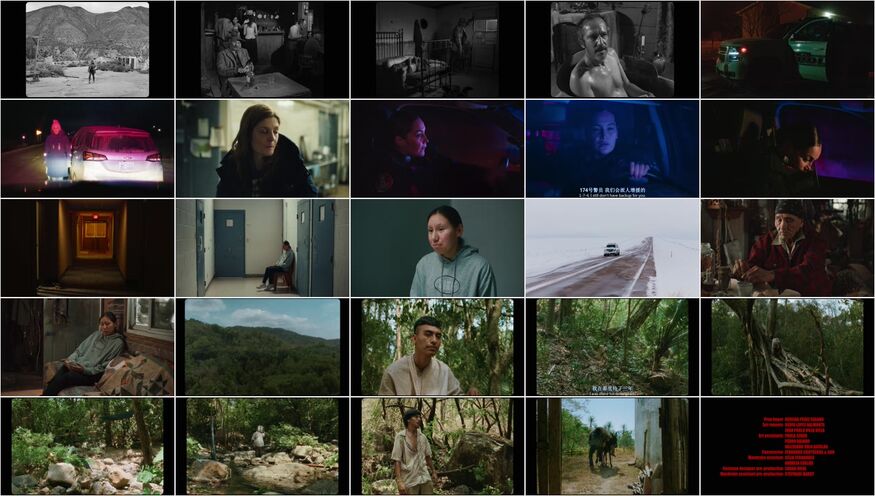

宁静的福音电影。天使漫游人间,抚慰伤痛,通往仙境。一种在复沓与跃行间循环往复的奇妙韵律。 |

|

这很李迅 |

|

4.3/10 #NYFF61 三段体结构所能展现的仅有只言片语,取神性或灵性而代之的则是漂泊的碎片感和不调和感,不仅时长和篇幅上令人费解且失衡,三种类型并未能共构独特的世界或是产生更有机的脉络,最后只能依靠某种并未被深层探究的符号勾勒起大体轮廓,但内里遍布着乏味的模仿和自作聪明的历史性关切,导演似乎努力构建一种关于泛美洲殖民/后殖民的重想象,但是最后只是呈现了它对影史/类型的观察所得,并未能呈现令人信服或着迷的论述,而对图像本身的把握也仅有第二部分给予人惊喜,而最后部分则最为模糊或失效,最后也只能依靠可被预料到的“魔法”和符号回收来仓促收尾,不知从何而来不知向何处去,这样对近代史/殖民的描绘似乎只是自作多情的诗篇和语焉不详的散文,在表面的浮光之下难以分辨其真正的目的。 |

|

中段最好 |

|

No.9980。7th PYIFF-首映;前入围2023戛纳首映单元。虽然很惊艳但是实话说离戛纳主竞赛还是差一点点意思(这片最该去的是柏林主竞赛啊!),当然就算进了很合适。虽然是个慢电影的架子,但影片段落之间的衔接都是炸裂级别的神来之笔。第一段用古典好莱坞用光和美术摄影等等,但是完全是反西部片的拍法;转成电视节目那一刻简直炸场;第二部分也是头一次见到警车灯能打出这么迷幻的效果,这段其实是最适合慢电影玩法的段落;第三部分那个“英雄之路”也真是神来之笔,惊到了(所以玩灵异还是有邦哥之外的优秀玩法的啊!)。就是第四部分差了点意思,要是真穿回1974年的巴西这片就太炸了……观影过程异常舒适!#年度佳作候选# |

|

看了25分钟4:3黑白西部片,正在昏昏欲睡之际,突然变成彩色画面,西部片成了电视里的老电影。一下子就清醒了,有点意思。 |

|

6/10。在阿隆索那错综复杂的叙事中,一位美国印第安女警在雪夜穿梭于苏族的保留地,蓝色警灯照亮的黑夜无尽延展,仿佛将人物带到深渊的边缘:一个破旧居所中老龄的瘾君子们正苟延残喘;在一个刚发生枪击案的赌场,灯火通明,气氛宁静,女警待在赌场的汽车旅馆一个被洗劫的房间里,用对讲机总结到,这里一片虚无,暴风雪弥漫于夜色中,象征戏剧情节的停滞。叙事从时间跳跃到空间,无法总结,从黑白电视机里的西部片神话(搜索者式的英雄影像),再到群山环绕的丛林部落,把略带鬼魅的原住民与今天那些被文明征服的原住民进行了比较,不同种族的人群有着各自无法理解的语言、处境和信仰,或许最好的做法就是像戏中女孩,饮下为祖父为自己特制的茶,转世为鹳,在时间的流动中静谧地观察他们就好,每个动作就是其精神的直接体现。整体似乎过分放任和抽象了。 |

|

#7thPYIFF# 第一次看阿隆索的片子,符合我对他的预期哈哈。闷,但不算难进入,第二部分尤其好,闪烁的警灯,孤单的旅程,踏上未知,散落于机械而无助的日常。观影过程意外没打瞌睡,也顺便见证了极高的退场率。小城之春厅基本只稀稀拉拉坐了三成满,还能显示无票,票究竟是给谁抢了?另外平遥这地儿票价都能卖到80块,我只能说拳打上影脚踩北影指日可待。 |

|

中间小镇部分实在太让人绝望了,最喜欢西部部分。每个故事独自都很好,其实放到一起没什么必要。 |

|

@2023 PYIFF.

将北美南美的印第安人连接起来,对比间的差异和类似,从电视里的西部故事撒旦世界到沉闷现实到梦境般的南美雨林伊甸园,暴力和屠杀似乎难以避免。

缓慢,含混与深邃的气质,混合了西部加现实加自然神秘,很适合炫技(非贬义)。

第一段和第三段想到加州招待所,而第二段的现实中,连招待所都不存在。

很喜欢警车红蓝光的迷幻处理,印第安姑娘的表演非常沉稳。Space not time. 算是题眼吧,她曾细细地看过space. 也许no time的意思不是时间不存在而是什么也做不了,就像头发会变长,白发三千丈…喜欢那段结实挡在人面前的火车。

You will have to improvise. 无奈里也暗示着变化。导演说这个题材打动他的是beauty & darkness,以及生动的人。 |

|

牛仔被女儿朝自己举起的手枪瞄准,变成小丑。女警在嫌疑人已经走光的酒店窗前惆怅,变成落雪。女孩吞下祖父承诺过的药水,变成鹳鸟。男人从淘金的雨林出逃,变成匕首。空有一腔英勇,原是错付。惯看人间吵嚷,多有雷同。生在没有可以失去,也无法获得的人生里,为何不掸一掸羽毛,逃出这生为人的转世。 |

|

B / 有点失望,但前两段连在一起依然完成了对《花月杀手》的降维打击。极其沉稳地呈现明澈而不可解的目光与面容,简单的空间跳跃便将技术语境、政治语境、叙述语气与人物关系紧密地扣在一起。相比之下第三段对历史的追溯反倒非常生硬,找不到第二段如此扭结一体的高效表达,反而有点低配阿彼察邦…… |

|

一个神秘有趣的玩笑,三个没有答案的故事。正如片中人物所说,唯有空间是真实的,时间则是人类虚构的,而阿隆索擅长的恰恰就是画外未知的空间和必须经历的时间。 |

|

清澈的作品。阿隆索的创作更加松弛和平衡,在面孔、夜色和世间元素之间流露出纯真,而这份童话般的感受,又因作者对一切根源的熟悉变得珍贵,从水流的源泉到电影史,只有如此才能解释他对“西部片”的还原——被唤起的并非所谓的英雄而是他的四周——一种坚实的建造,仅此作者便恢复了他一贯对日常那焦灼般的专注,但梦想不会在画外停止。 |

|

slow cinema常常给我一种看人抠脚皮的感觉 |

|

拉美察邦 |

|

突然“雷加达斯化”的阿隆索,在第二段仍有闪光的对人物的观察,一三段却显得异常沉闷,失去了动作和构图的强度。 |

|

利桑德罗·阿隆索的作品是越短我越喜欢...这部直接逼近两个半小时,很难爱上了。尤其不喜欢最后一段。 |

|

古典的,提纯的,疗愈的。#补标平遥 |

|

大自然的凝視/人臉特寫/所孕育的細節和豐富性,和本片中遠景匱乏的靜置,是兩件事。 1h退場 |

|

6/10。三段式,最喜欢第二段警察忙碌而无意义的日常,那是后殖民时代社区的缩影,迷失在半夜强烈的警车灯下。第一部分反写黑白西部片,用电视媒介衔接没什么新意了;第三段的神秘性远不如路易斯·帕提诺的《轮回》。有意思的是原住民女孩长得像只大鸟,人化鸟飞翔在不同时空,从西部到现代再到印第安文化本源,寻的是女儿/羽毛/刀,最后惊呼一句“Eureka(我找到了)”。 |

|

6.5。將被置於宏大敘事背景下並抽象概念化的「反殖民」議題逆向拆解為原住民的個體境遇及其講述方式的重新審思。但這趟帶著些許拉美魔幻現實主義色彩的「Eureka」之旅依舊有些流於意象符號的建立與演繹,四個段落之間的過渡都略顯匠氣,節奏亦常緩慢到足以質疑其必要性。 |

|

鹳不错看 |

|

【釜山电影节】三段故事中都有角色作前后衔接(黑白西部片的女演员、警察的女儿、怪鸟),不过第一段更像是导演唤起观众对其上一部作品《安乐乡》的记忆,以及实现与维果·莫藤森再度合作的契机,这段和后两段其实关联性较弱,不论是主题还是风格都截然不同。第二和第三段才是导演真正表意的重点,分别从当下美国的印第安原住民保护区与70年代淘金热潮下的亚马逊地区展开故事。无论是现在还是过去,印第安原住民都遭到西方外来者的剥削与利用,其传统文化也在逐渐消亡中。主题相当明确,然而导演手法太过晦涩,萨满教和怪鸟的意象已够神秘的了,还有不少没交待结局的人物,从头至尾充斥着魔幻现实主义的意味。 |

|

4.5 不同程度的着迷 |

|

灵魂的迁徙与肉体的归宿,人类的困苦之源或在于二者间的症结——哪一方都无法给予另一方真正的自由,我们从未能够如自然界那般实现某种统一与和谐,一种枕于梦境又生于梦境的超然,如同身心合一融化在风中,阿隆索描绘出了所谓的至高或复杂的所在于时空规则之中的无为无靠,当放下执念般的经验、记忆和判断力,整个宇宙或都会为你敞开怀抱,久久等候了六年的作品,终未辜负期待,却也不经意间成为了其所怜悯的渺小的一部分。 |

|

三个“故事拍到了一半”,看过后的几天时不时想后面会发生什么,也很想听人讲讲。#PYIFF 07 |

|

把概念做得太实,意向又太表面,本该在空间上并行的三段容易被冠以时间之名进行比较,当观众更喜欢其中的一段时,便意味着电影难以真正为面孔驻留,它急着走入下一空间完成使命。 |

|

#Cannes2023-9 三段式的魔幻现实。第一段的黑白西部牛仔片,遍地横尸,袒胸露乳。第二段的女警夜行,重复的对讲机对话,直到没有回音。第三段则是对原住民与淘金热的讨论。对希腊神话了解也不多,不瞎评了。 |

|

影像媒介,对位到印第安人幻化的灵药,实现了空间的高效跳跃,又负载了非常坚定且贯穿始终的女孩视线。对比一三段环境与色彩的一致,第二段尤其出彩,堆积的传唤与交替的红蓝警灯赋予整个缓进段落紧凑的节拍,相较之下,第三段拍得有点简单,一种预想的复现。 |

|

(Cannes76 Premiere) Space, not time - 所以不走回头路的电影 |

|

第一段未完待续的黑白西部片部分尚可。@Cannes2023 |

|

4.5 |

|

82/100 |

|

3.5 想法非常好,最大的問題是時好時不好。1.85:1的部分還是很喜歡的,4/3部分比较无聊,16/9部分真的沒有在走exotisch路線麼? |

|

看简介就挺玄幻的,剧情与反剧情并存,猎奇向。 |

|

原住民的过去、现在与梦境~ |

|

第七届平遥影展第2部。着实没理解透,三段乌托邦般的世界,转换很丝滑。 |

|

#28th BIFF#Cannes2023 第一部利桑德罗·阿隆索。不完全是三段式的叙事练习,章节之间有严密的组织逻辑,且阿隆索在影片中表现出了对不同叙事类型与叙事节奏收放自如的把控能力:从戏仿的反西部片风格到对西部景观的直接去魅,从现代与前现代的交汇之处到对原住民传统的朴素回归,作为观众的我们只需将感知的能力全部交出,就能够获得如梦境环游般的奇妙体验。在真实的空间之内,感受虚构的时间,感受影像带来的缓慢、松弛与自由。 |

|

电视里的与现实里的与想象里的几段小故事,将印第安文化与殖民史构建出来,魔幻现实挺玩味 |

|

@Cannes2023 非常喜欢女警以及印第安女孩的部分。 |

|

【C+】摄影与叙事的展示,前作的风格若隐若现,但感觉拍前两段并好好整合会更好。 |

|

“我找到了” :) 用了这句希腊话来命名电影自然会让我联想导演找到了某些事物的规律,电影确实有这个社会学功能,于是你会看到他用几个短片串起来针织他的概念。

电影时间、真实时间是被打乱的,不仅体现在故事剪辑的顺序安排,也体现在角色在不同空间以不同形态和过去与现在的人物交谈。

总而言之,导演找到了玩弄时间空间角色和你眼睛的大脑操作方法,以超现实的理念架构他的理念。 |

|

3.5 |

|

纵然有说得上出彩的段落衔接处理,但我现在对这种片子确实也有些接受无能 |

|

【平遥电影宫小城之春厅】 |

|

4.5,有很多美妙的局部,放置了一个个看似可供追索的线头,但始终没有以任何形式进行统筹,相当意外。 |

|

南达科他州贫困乡村女片警暴风雪中坚守岗位为民服务任劳任怨,印第安女孩在祖父引导下嗑药致幻目睹自己前世今生……(我觉得这样概括比说本片是“一段萨满教的神秘旅程”要可靠)其实女片警的段落非常好,无论冷清艰涩的夜色、警灯在夜色中闪烁的质感,还是在这片广阔荒凉的土地上无望挣扎的人的情绪,都传达得很到位。开头那个伪西部片也还有点惊艳,中间女孩赫然变身鹈鹕那一刻简直是阿彼察邦转世(好像这个词不是这么用的……)。不过后面的大段寻根叙事就挺乏力的:部落里的世外桃源、淘金殖民者的嘴脸,都是些模式化的东西。而且还是用广播声来点出70年代巴西的时空背景,相比前面几段间的转换来说挺生硬的。 |

|

补标。2.5,4.5,3 |

|

鹤出来的瞬间我一下子绷不住了,想立马离场,但基于对电影的尊重又强行抑制自己的欲望。本届戛纳同场离场率最高的电影,几乎每个故事结尾都有几个人出逃,电影一结束,所有人立马拿包走人,掌声稀稀拉拉似乎在嘉奖坚持到最后一刻的忍者观众们。 |

![豆瓣评分]() 6.6 (553票)

6.6 (553票)

![IMDB评分]() 6.1 (550票)

6.1 (550票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 82%

烂番茄: 82%