|

被军官摸头后要洗头发,用颜料和钢笔画丝袜,把火腿藏在大提琴盒里,用汽车尾灯照射自行车发电,在屋旁种烟草。可是,电影和名字有啥关系来着。 |

|

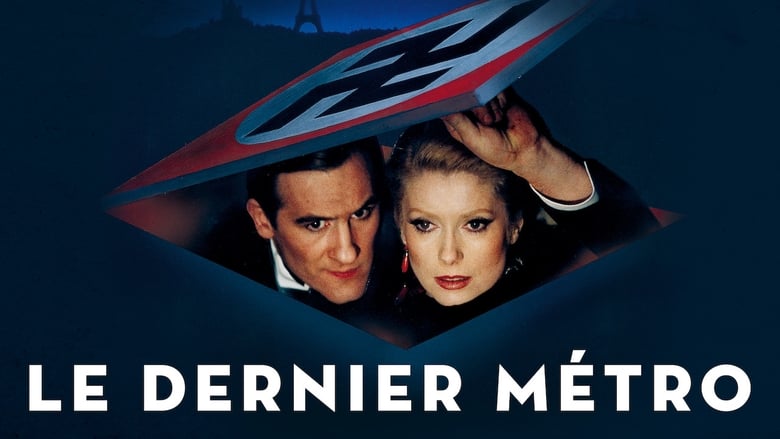

法国人的抵抗,法国人的爱情,法国式的情节。没有大起大落,没有鲜明极端,始终谈论着中庸之道的艺术和生活。自由、宽容、理智、高贵地接受和理解着人性的软弱和挣扎,包括结尾处的ménage à trois. |

|

这是我至爱的法国电影,谁都撼动不了它的地位。ok,没有绝对的完美,那我可以说它是相对的完美。 |

|

看了好几遍居然都看不完。怎么回事? |

|

★★★★ (2005-03-11) [资料馆] 艺术的力量真强大。最后那场戏是神来之笔,似真非真,分不清戏剧和现实。 |

|

拍给法国人的好莱坞,不像特吕弗的特吕弗,展现出非凡的商业艺术平衡力,晚年中庸是姿态成熟还是品味蜕化,见仁见智,我觉得是前者。 |

|

制作很考究,技艺很精湛,可惜没能在思想深度上更进一步。1942年、二战纳粹占领区、戏剧院、抵抗组织,题材设定很容易联想到刘别谦的《你逃我也逃》,对比之下特吕弗没拍出足够的危险临近紧张感,就是顺顺利利地排演了一部新的戏剧,而这舞台上戏剧的内容似乎也没和电影剧情本身形成互文,稍微有些可惜了这么好的选题和这么好的制作。总体看更像是仅仅延续《日以作夜》的形式结构,挪移到舞台上而已。

德纳芙刻画得很贤良坚贞,德帕迪约就像是个愣头青小伙,演着演着突然被告知二人爱上彼此,这俩也太没铺垫出感情火花, |

|

刻画的最圆满的角色当属玛丽安,一方面照顾丈夫显示出一个好妻子的坚贞,一方面在情人面前有所克制又是一个好女人的柔情,很少喜欢上银幕里的女性角色,西西里美丽传说的玛莲娜是一个,她是一个。当真的裸看,完全不知导演是特吕弗,虽不说喜欢的紧,但至少人物饱满 |

|

电影名字很浪漫,只可惜内容好像和名字关系不大。其实是很有发掘空间的题材呢。犹太舞台剧导演躲避搜捕藏在舞台下面暗中指导新戏等待战争结束什么的,虽然我们总是抱怨好莱坞电影多么多么俗套,故意制造惊险和矛盾等等,但… 本片这种温吞吞、最后还莫名来个毫无火花的三角恋的做法,也实在夸不太出来唉。德帕迪约的角色这写的,活活浪费了好的设定,败笔 |

|

虽有喜感欢愉,远不至你逃我也逃的力度;有创造悬念,那个偷盗的女贩子,缺乏呼应不了了之;有危机时刻,盖世太保搜查地窖,流水账走过场毫无紧张感觉……整体趋于平庸,只有两性关系和吐槽剧评保持了高水准,因为这是法国人的强项。最后时刻看到北非谍影的影子,而主导者也顺应法式从鲍嘉变成德纳芙。 |

|

最好的楚浮 总留到最后 刚在天津路看完 兴奋坏了 强卡斯 强故事 强表现力 嘲英国人和德国人那些小段子真经典 最好的戏中戏 出入无痕 最好的三人行 携手炮火间 特吕弗的私人印记 首尾呼应 作者电影与商业片 完美平衡 几首歌也好 慢点找 PS 有提及希区柯克的煤气灯下 易卜生的玩偶之家 还有… |

|

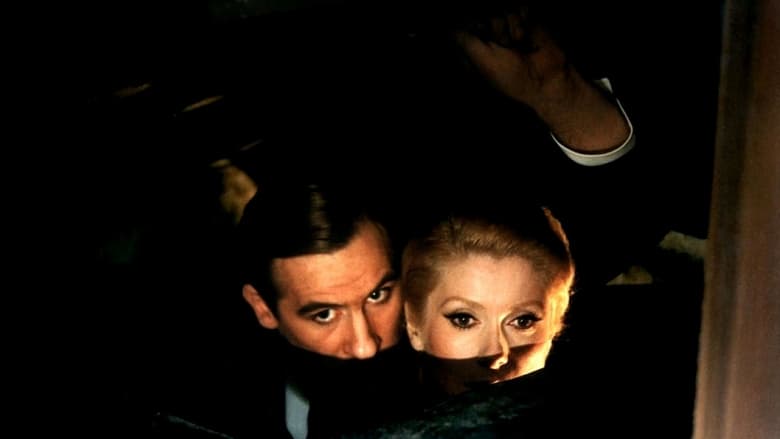

德纳芙真是美,有一种即便被乱局、被波澜冲刷,也依然维持得了体面的优雅与贵气,而这克制的体面,会放大战乱、情感本身的惊涛骇浪。身份的杂糅,注定了秘密的交汇,也注定了要用额外丰饶的感性来滋养皲裂的理性,所以这人物有越来越深远的层次,愈发迷人。也所以,以她为中心的戏院众生,也有一种干涸岁月里的丰富,暧昧丛生,却又暗涌明流。男人多是不顶事的,要起码两个,才比肩得了一个女人的繁复,因此糊涂起来,就多为小丑与弄臣,朽木与沉疴。那很多时候,就尚不如那两位在半世纪前亲在一起的女人。@ 资料馆 |

|

无论世事如何变迁,城头如何变换大王旗,战火纷飞,“巴黎人依然挤在剧院里”,什么也阻挡不了人们热爱艺术的激情;德纳芙冰山一般冷艳的外表下,从来是一颗不羁骚动的灵欲,一手牵着情人一手牵着丈夫,维系着的是对艺术事业永恒的忠贞;而这个片名,这么多年以后再看,我终于明白,那最后一班地铁,不就是我们这些迷影之人永远追逐的脚步吗;大英帝国抗战电台广播说的好,“凡是现在还能去剧院的将来都要去上法庭” |

|

有意思的视角……其实还是挺新浪潮的,德占下的巴黎紧张不足荒诞有余,全片没有一般意义上“抗战”戏的紧迫感,最紧张的戏不是盖世太保搜地下室,反而是女主被吊膀子纳粹军官抓手不放……也很反英雄主义,德帕迪约的角色好色浪荡,完全消解了其抵抗军的身份定位。任你外面风雨飘摇,剧院里还是一派其乐融融,就跟里面的剧评一样,“充满了虚无主义”,从开头的亮相一直到结尾的戏中戏,都有着舞台剧独有的不真实感。这不是新浪潮是啥。叫“最后一班地铁”有点硬搭,不如叫“戏梦巴黎”吧,哈哈。 |

|

2022.10.16资料馆。本片我愿称之为“德纳芙和她的两个男人”。凯瑟琳·德纳芙的熟女脸非常适合在大银幕盛放,这个角色很少有情绪起伏过大的时候,仿佛一切事情都能搞定,反观两个男人,很有才华但非常情绪化。最后,这部电影跟地铁的关系是啥?我没搞明白。 |

|

也许没有品味到电影本身真正的好但就想给满分。。新浪潮代表作。。贵妇人Deneuve大鼻子Depardieu。。以二战中巴黎的戏院为背景编织爱情爱国故事从舞台恋人转为地下相爱又不能爱。。结尾差点被骗还以为这就是宿命原来是一幕剧。。听上译配音享受。。 |

|

还是不要对大师太崇拜的好 |

|

看似平平淡淡,波澜不惊,但隐藏在平静表面下的暗涌,才是真正的精彩所在。人生如戏,戏如人生,片子的整体基调正是片子所要表达的法国精神。 |

|

显然,娄烨肯定爱,德纳芙的角色对应巩俐,德帕迪约的角色对应赵又廷,二战时期的剧院风云,德军占领的巴黎就是孤岛时期的上海,这样的法国精神也接近上海气质,无论如何人们不会放弃走向剧院。台上的舞台艺术和政治环境变化,地下的个体流亡和情感滋生暗涌,虚构的戏剧同真实的生活混杂在一起,大幕在不知不觉中悄悄拉开,人都是爱欲的奴隶。 |

|

@小西天。二战时期犹太裔戏剧导演被迫隐于地下指挥排演,他的妻子则爱上了剧团的演员。情节剧的设定抓马但有着极其丰富的开掘空间:可以见出占领期的巴黎众生相、可以做戏剧与真实关系的思辨,也可以在又一个三人行中探讨爱情关系的诸种可能。然而,特吕弗却没能完成任何一层的立意:群像戏杂乱无章,配角故事有头无尾,更谈不上什么时代缩影;戏中戏只沦为了单纯的情节元素和结尾的小花招;三人行的故事,则是祖与占的草率赝品。特吕弗的新浪潮以反抗“优质电影”起始,《最后一班地铁》却褪尽了新浪潮色彩,拍成了拙劣的“优质电影”,一个意味深长的轮回。 |

|

http://www.imdb.com/title/tt0080610 |

|

这不就是特吕弗当年反对的优质电影么?回家又看了一遍译制片版本,其实译制的真心还不错,把片子本来的那个俏皮劲儿也翻得挺到位(比如“戴高乐”那个笑话翻得很硬但是也翻出来了,以及里面两处同性恋段落还都留下了)。就片子而言,最厉害的可能还真是结尾那个实景转舞台的处理(整个自指结构一下就拉起来了)。男女主角确实都在巅峰,俩人之间没按欢喜冤家套路写(德帕迪约的角色简直就是《痴男怨女》里的痴汉嘛),但女主和导演老公的戏写得是真不错。另外才终于理解到《那时花开》为什么要cue这部片子。 |

|

约十年后重看,还是没怎么看到地铁。重要的从来都不是地铁,重要的是人的困境与处境,以及一个灰度游余的世界。 |

|

难忘的红色滤镜。可以跟路易马勒的拉孔布吕西安比照着看。 |

|

德帕蒂约年轻的时候真帅~~~~这算怎么回事。。。。这2个人这么克制压抑,最后算是不了了之了吗。。。。。 |

|

非常慢热,但色彩和画面很喜欢,最后也看到了导演的用心。戏中戏的表现形式永远不过时。 |

|

特吕弗倒数第3部作品,横扫10项凯撒奖。平庸之作,沉闷乏味,冗长拖沓。当然,楚浮背叛新浪潮也大可美其名曰"走向成熟,平和,圆融之境"。舞台剧戏中戏,巴黎占领时期的日常,德纳芙在白天地上与夜间地下徘徊于两个男人之间。细节精彩,主线没劲,前半部分很难熬。结尾戏中戏噱头和三人牵手赞。(7.0/10) |

|

袁老师说,意大利人拖了希特勒的后腿,因为他们打仗时老想着回家喝咖啡吃冰淇淋,无心恋战,最后分散了希特勒的主力军… |

|

特吕弗离奖越来越近,但离新浪潮越来越远。真要计较起来其实硬伤很多:纳粹占领下犹太排话剧没有一丝危险气息啦;戏中戏和剧情人物未形成互文关系啦;模棱两可的人物状态和情感关系啦……但当德纳芙优雅入画就顾不上计较这些了。 |

|

作为「电影导演作者论」的发起人、幕后推手和坚定不移的拥护者,特吕弗的倒数第三部作品或许是针对法国新浪潮运动和其革命性成果的探讨。显然,这是一部围绕入侵与庇护而展开的戏中戏作品。披着戏剧爱好者外衣的「采花贼」早就想要将「爱情花火」盗走,结果被艺术真实招安。光是标题就已足够令人兴奋、失望和遗憾,抑或紧张、庆幸和感激的了——毕竟,电影「作者」能同时拥有至少两张面孔。本片亦是:不仅带有浓浓的「告别」意味,且还公开发出警告:部分人将要「错过」它。显然,这是一列「服役」了一整天抑或一辈子,且即将「停止运动」的班车。可惜,这场「遗嘱宣读仪式」确实有些笨拙和啰嗦,甚至毫无必要。问题在于,拥有艺术特权的「统治者们」想要将它政治化,这是最无趣的地方。艺术可以也应该和其他形式的艺术勾搭,但就是不该跟政治扯上关系。 |

|

当美国开始拍太空的时候,法国转而去了地下。一个女人爱上两个男人,最后一起谢幕。 |

|

在我眼中,这世界永远如初。美丽的引我惶惑、危险的惹我好奇,所爱的我不愿了解,所知的我不会去爱。就让世界停留在发生之后、消失之前的魔术时刻,痛苦的尚能隐藏、动人的还记忆犹新。我只愿做个诗人,点石成金。 |

|

在艺术事业中保持坚守。2024-09-11-BFI蓝光重看。即便是在德军占据巴黎的特殊时期,巴黎人民还是热爱艺术热爱剧院热爱表演。通过隐晦的地下艺术工作-映射地下的抵抗势力。即便是看似不堪一击的剧院艺术也能够打动人心,振奋人们。透过这段故事我们也能够看到特殊时期下,艺术工作者们的坚守和作为。除此之外,戏剧的排演和表演的虚构则是和现实进行了交互,进一步讨论了人们情感的关系。PS.真是很远离新浪潮精神了,经典情节剧了。 |

|

细腻,特吕弗的片子确实细腻,关于那些爱和误解,结尾很好,既是戏剧的结尾也是电影的结尾。但名字太无厘头了,这跟地铁有关吗,只不过是电影的时代背景。 |

|

女主角很漂亮,挽起来的发髻很有味道。大鼻子情圣那时候还年轻得很~ |

|

女主角好漂亮.在那个特殊时期把真爱藏在心底.像男主角对女主角重复的那句话:你心里是两个女人. |

|

好吧,完完全全法式的路子。。战争,爱情,人性,理智,艺术~~我特别想问法国人真的就浪漫文艺成这个样子了么?即使脑顶轰炸机盘旋也还是要冲进剧院看一出爱情故事。。。最后的那段真好,人生如戏已经分不清哪里是舞台哪里是现实了~~~ PS:我爱德纳芙的侧脸,好美! |

|

特吕弗X德纳芙

结局出乎意料。。。。。之外! |

|

冗长乏味,好在还有年轻的德纳芙和德帕迪约让人保持精神。标题的背景设定完全成了摆设。讲到最后竟又是法式三人行。5/10 |为映后的地铁遭遇给个三星友情分-->https://www.douban.com/people/2664977/status/3509152003/ |

|

無料嘅我睇齣無中字嘅戲就唯有估估下,同埋撞棍英字入面邊個識,尋晚19:30分依然係藝術中心扮風雅之識洋腸人士. 全程變成一趟專心之致留意法國女神嘉芙蓮丹露(幾精致的雅譯-露滴牡丹開)的金髪髪型,如水雙眸,如同在戲中,她似漆黑中嘅螢火蟲,照亮兩位劇場達人,也照亮埋我,法蘭西浪漫總讓女神可以左擁右抱… |

|

一开始街景和地窖我以为是戏中戏,戏中戏舞台部分做得反而自然,尤其是主角拒绝了剧作家笔记里“喊出来”的舞台提示,使用了完全不符合剧场声场的发声方式和对话感;最后落在舞台的医院一幕,完成了结构上的虚实倒转(不过其实在镜头拉开、幕布出现之前,“Adieu”已经出卖了这一场景的真实性)。这一舞台/后台的倒转也对比着两对关系的不同,女演员兼剧院经理是连接二者的密钥。结尾“剧院的魅影”现身幕前接受欢呼,“失踪的女人”重新占据虚实的交界,双双重获身份,对特吕弗来说讲这样的故事太轻易了。好几次提到战事越盛巴黎人越要进剧场,乃至空袭警报响起,观众不跑防空洞,而站在剧场门口看轰炸机飞过:如果剧场让民不畏死,那么对于隐身地窖的剧作家、隐身戏中戏的爱人,奈何以死惧之?若有一点动情,大概只存在于观众抬头望天的一刻 |

|

網路上高畫質影片畫質非常地好,字幕本身也算通順。影片老實說我覺得有點冗長,男女主角之間的化學作用我也覺得不太夠,不過故事題材關於極權壓迫、戲劇、三角愛情的糾葛,劇情處理起來是滿有意思的,結尾也很動人。 |

|

标题让人想起德国人统治下城市生活的两个突出事实:燃料短缺导致人们晚上在剧院和其他娱乐场所度过,但宵禁意味着他们必须赶最后一班地铁回家。‘这部电影不仅仅是关于反犹太主义,而且是关于普遍的不宽容’的。特吕弗电影中反复出现的一个主题是将电影制作和电影观看联系起来。《最后一班地铁》在这方面也比较自觉。 |

|

感觉小格局才是特吕弗驾轻就熟的题材,逻辑略不顺,有些沉闷无聊,但德纳芙大美,大鼻子情圣年轻时还是挺帅的,就是残得快,不过鼻子真的太具标志性了。 |

|

红色的基调,简单的故事,平实的叙述,最有魅力的法国女人。 |

|

80年代的特吕弗彻底倒向了当年他所反对的“法国电影的优质传统”,新浪潮退去,作者印记犹在。舞台和现实的巧妙转换,戏中戏的优秀典范。战时生活浮世绘,以小见大,献给法兰西。“文化上正确”的坚守,献给电影,特吕弗最后的荣光 |

|

看完之后能做的最多是跟着鼓掌~可是大师为什么这么江郎才尽找不着北? |

|

人生如戏戏如人生 |

|

最后一场很睿智。 |

|

最终没有狠得下心减掉一颗 |

![豆瓣评分]() 7.7 (5167票)

7.7 (5167票)

![IMDB评分]() 7.3 (15,618票)

7.3 (15,618票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 88%

烂番茄: 88%![TMDB评分]() 7.22 (热度:10.60)

7.22 (热度:10.60)