|

又名《钢的枪》《奉铁厂中年杀人事件》。祖峰把自己的魅力彻底发挥到极致了,枪枪入魂,沉默柔弱的外表下,是内心汹涌的力量。80年代背景下,从“骄子”到“弃子”,顾学兵几乎就是东北的缩影,只能直面巨大的迷茫与无力、挣扎与妥协。很喜欢那些日常戏暗藏的哀伤氛围、平静生活里的暗流涌动,将情感细节娓娓道来,更呈现出特殊时代下的残酷青春。最后的枪战高潮戏,用暴烈决绝的方式,为那些被遗忘的人和事,唱了一曲挽歌;两位男主内在的反抗精神,以咆哮的方式喊出来,令人从心底感动。秦海璐演得也特别好,能演戏的演员很多,但真正会演戏的、能演出“时代感”的演员还是太少了。|北影节 |

|

厂长那里改了不少吧,青天大老爷又“被蒙蔽”了 |

|

一颗从计划经济时代射向市场经济时代的子弹。

横亘在两个时代之间的铁轨,是结尾时候最重要的意象。 |

|

#14BJIFF# 讲的是个体在面对体制以及时代车轮滚滚向前时的那种弱小的无力感,套上了一个退役运动员的角色背景,被抛弃,不甘心,落下一堆毛病到头来还是一无所有。表演还有美术都算在线,但整体看倒也不是什么新鲜的主题了。不确定这个题材最终做出了多少妥协,但至少就这个呈现效果来看,人物写的拧巴,故事也讲的拧巴,还有点自恋。人物铺垫根本不够,试图塑造出时代浪潮下的人物群像,但很多人也写没了,后半小时甚至感觉是拍崩了。我个人感觉,这整个故事统统换成晓军的视角很好很多,一个野蛮疯长的少年,面对一个曾经很高大但如今在现实面前低头的外来“父亲”,当他在特定时代下无意闯入了大人的世界,失去了朋友,坚守的东西崩塌了,意识到了世界的残酷,这个故事会更打动人。现在的话好像只是拍了一个普通的时代犯罪片,有点可惜。 |

|

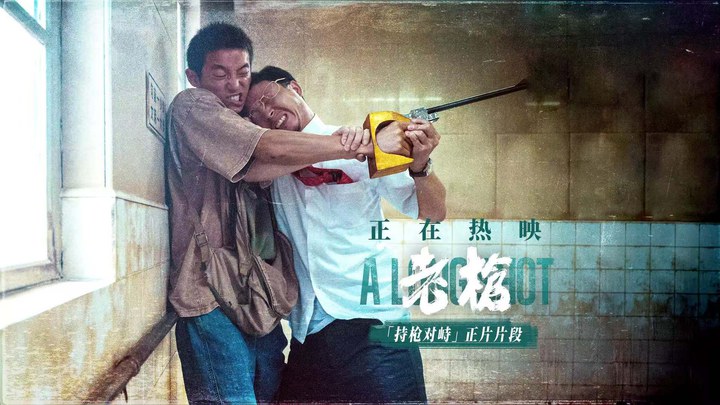

“厂长,您也算是这个节目的编剧。”马二勇是怎么死的,纸上已经写就了,虽然和事实不一样;马二勇他爸是怎么死的,字幕已经标定了,虽然配音和嘴型对不上。前半程不断积蓄起的压抑紧张危机感,很好地映照了下岗潮到来前的时代社会氛围;但收尾与英文片名A Long Shot呼应的那场大高潮戏过于戏剧性而丧失了所有的逻辑以致大大消除了之前累积的好感;出字幕后的最后一镜更是完全自我沉溺的画蛇添足。5/10 |

|

大部分讲下岗潮的电影重点都是“伤痕”,但它却另辟蹊径,体现一个守规矩的老实人,如何在社会秩序崩塌,人情礼崩乐坏的情况下越发痛苦撕裂,并最终走向极端抉择的过程。导演选择的处理方式很含蓄,很多台词和动作都是“不明说”的,将情感始终压抑直到最后以一场直接而暴力的动作戏释放,整体很有伊斯特伍德电影的味道。 |

|

又一部东北大时代背景下小人物对抗命运不公的现实题材佳作,和《周处除三害》一样,都属于结尾高能加分的电影。PS:不得不夸下字幕之后的彩蛋,“往前看,别回头”。 |

|

导演花了近两个小时去放慢你的节奏,细化你的神经,压缩你的耐心,让你跟曾经的骄子如今的弃子一起悬置在失落的东北情绪里。最后,随着板机轻轻一拨——搞定。完全不上天入地、歇斯底里、寻死觅活。但什么都说了,什么都讲了。甚至有点隐伤和淡淡的苦涩。 |

|

生动的个体和群像,射击是相对孤单的运动,退役下来的射击运动员也是被动与孤独的,主人公被周围腐化的环境推着走。当运动员的压力转化到保安员身上,有悖原则的暂时性耳鸣隐喻着铁饭碗不保之下一代人的迷失。环境逼着做选择,“即将下岗”与“退役”的被淘汰划等,最后一枪放大化了耳鸣的厂域,用眼睛感受声音进入一种禅定状。这里还调用了西部片的调性(白热化的风扇与蝴蝶振翅)。 |

|

通电灯是最浪漫的告白,摁手印是被支配的准星。前庭受损的运动员把精力回收念叨成了条件反射,五音不全的臭保干没事就爱哼两句蔡琴的歌。少年摸黑攀爬电缆线,蝴蝶偷闲钻进面包车。碴条和包子互礼,鞭炮与弹匣合辙。用收劳保鞋的钱换条假腿,不如往前看整几顿锅包肉。灼烧的烟头插在水泥地的缝隙中勃起,活脱一根蒸蒸日上的热烟囱,唱着三句半的奉铁厂,应是热闹依旧。 |

|

整体都很好,可惜部分人物的动机差一口气,显得有点突然了,可能有没有交代清楚的部分。节奏很抓人,唯独到了厂长和老顾对话的地方,能感受到剪辑上不连贯的违和感,仔细一看厂长的嘴形又有对不上台词的地方,无奈。老顾阻止晓军后怒吼出内心一直以来的感受,自己的无奈,这时大堂背景里的标语“求真务实”的“真”,终究被看不见顶的承重立柱挡住了。 |

|

No.10030。#36th Tokyo IFF# 主竞赛-世界首映(暂无龙标版),艺术贡献奖。7分。故事设定在下岗潮之前(恰是《钢的琴》的前传),对国企改制之前各种颓败乱象有着尺度相当大的刻画,在迄今的国企-东北题材里也是最狠的几部了。不过因为类型片的需要,在从人物到情节的设置上都非常之功能化。我猜导演想要讲的其实还是下岗这个伤痕,一边是“都是厂里欠我们的”,一边是“8000个人要养活”,这里也是着墨最多和写得最好的地方。配音改词痕迹明显,另有片尾司法量刑字幕。 |

|

秦海璐让我见识到了真挚的情感表达,让观众在观影过程中产生了强烈的共鸣。特别是和儿子耿晓军那场没有画面只有声音的戏,观众因为只能听到声音所以其实是没有那么沉浸的,但是演员们通过自己高超的演技成功把观众带入进去了,这确实是很牛的一件事了。 |

|

充满着一股怀旧的气息。即将倒闭的工厂、失意的运动员生涯、始终被抑制的正义感、走向犯罪的青少年、1955年世界领先的车床……所有的一切都在往下走。这种“下”正好与阴冷破落的乡镇契合,始终有种萧条垂败的气息。看过导演之前的《开学悸》,在拍摄手法上的进步很大,有几段丢手长镜头用得还是比较华丽的。后来的枪战戏给了男主作为失意运动员一个很合适的宣泄口,不过感觉风格还是不够搭调。 |

|

细节和人物上问题不少,但都还可以原谅。最失望的点在于:第三幕的抢劫戏完全转移了整部影片的主要矛盾,即集体主义和个人命运的社会矛盾和道德天平,一路朝着“类型化”狂奔而去,完全把复杂问题简单化,不知道是导演实在编不下去还是出于市场考虑? |

|

最后枪战让整个作品都上去了 |

|

秦海璐在《老枪》塑造小金这一角色时,投入了大量的情感。她坦言,小金做过的所有事情,都是她跟着自己妈妈做过的,这种情感上的共鸣使得秦海璐的表演更加真挚动人。容易被现代人忽略的中年爱情也是影片的一大看点,从和顾学兵的感情中可以看出,金雨佳是一个大胆、愿意追求自己想要的生活的人,她会让顾学兵给自己唱歌,也会在顾学兵为自己修好路灯时悄悄感动。正是这种会传递情感的演技,让观众能够深切地感受到小金内心的挣扎与坚持,为影片增色不少。 |

|

整部电影就像顾学兵的一生,在隐忍爆发。顾学兵,明明是最正直的人,在一群乌烟瘴气的环境里,却是如此格格不入。现实生活中何尝不是如此呢?稍微做自己,遭来的就是各种非议,各种眼光。作为一个东北人,我更能感受当年那个年代给我们带来的深远影响,其实直到现在,很多人都是得过且过,就只是日复一日,重复机械般的生活。支撑顾学兵的,是那把枪;支撑金雨佳的,是她和儿子的未来;支撑耿晓军的,是内心的正义;那支撑我们的,又是什么呢?我反问自己,是什么呢? |

|

前一个小时难看的差点睡着,还好后一个小时扳回来了。祖峰真的太帅了!我可以。 |

|

居然看出了万青《杀死那个石家庄人》的感觉了。55年世界领先的机器,到建厂40周年时已是一堆烂铁;曾经的射击冠军,如今当保安连工资都拿不到手;顾学兵右耳前庭受损造成的失衡,老田妻子缺失的腿,都是内心伤痛的外在表现……没有提到东北,又处处都是东北的缩影。乌云压顶的时刻,个体的力量太过微不足道,那一枪看似改变了一切,实则什么都阻挡不了。云层深处的黑暗啊,淹没心底的景观。 |

|

浪费时间 男人和枪的故事 低配版啰嗦版无聊版漫长的季节 |

|

子弹在血肉中找到归宿,迷茫的人倒在血泊里,忘记了明天的残酷,和肩上的重负。老枪沉重,锁住阳光和明亮,只留下一片尘雾。 故事是关于一个男人和一个少年,男人身上有少年的稚气、倔强,少年身上带几分超乎年龄的成熟、坚强。男人在少年身上看到自己,所以悉心呵护他教授他,愿他能在混乱的世界里平安长大;少年仰视男人的很多特质,但又不愿变成他那样无趣、窝囊的大人。神奇的是,少年选择拿起枪,是为了变成男人;而男人决定拿起枪,是为了找回一点年少的滋味。 |

|

秦海璐所塑造的金雨佳形象生动鲜活,在90年代初东北的背景下,演绎着单身母亲的艰辛与坚强。金雨佳在生活的重压下不屈不挠,秦海璐通过精湛的演技,将她为生计奔波的疲惫、对儿子未来的担忧等情感细腻地展现出来。在与顾学兵的互动情节中,她精准地把握了金雨佳内心的复杂情感,有暧昧中的主动与信任,也有面对儿子朋友逝去时对方决定掩盖真相的愤怒与无奈,也正是秦海璐的表演让观众更加深入地走进了金雨佳的内心世界。 |

|

在时代的洪流面前,普通人是没有机会赢的,但从来都没有人告诉我们,洪流是存在于每个时代的。《老枪》是个人最喜欢的那种时代悲剧,作为一个普通人,只能感受到其中的撕咬,而没有全身而退的可能性,我们当然应该选择对的事,但在有些时候,所有选项都是错,甚至连恪守原则都会被认为是不合时宜,下沉是不可避免的。很多事我们选择不再提,并非因为忘了,而是因为没有能力负担提出来的后果,但当达到一定条件的时候,是一定会被再拿出来讨论的,因为发生了就是发生了,谁都不能当做从来没有发生过。 |

|

看完特别想吉林,想废弃的厂子,想我儿时的大院,想热乎乎吃碗馇条,想弄死好几个人。 |

|

太好看了!你状态最好时的忘我无声,总敌不过世界外部的喧嚣纷嚷和更多人的视而不见、充耳不闻,你只是在那种状态里被抛下,孤身举枪,末路悲哭。 |

|

只扣一星给老田略显突兀的行为动机转变和老厂长对不上口型的台词。 |

|

第一次觉得场尾加的字幕是在高级黑 |

|

顾学兵凭出门条给恶霸放行,放走的是自己的威信。田永烈给妻子买不起条假腿,呕出的是自己的尊严。耿晓军颤抖手指夹住那证明,夹住的是自己的正义。蝴蝶不知怎么飞进车里,聋耳不知怎么听见枪声。持枪抢走现金的是悍匪,公然运走机器的却不是强盗。教你靠枪感开枪的是师父,将你无情抛弃的却不是生父。 |

|

东北老工业区衰颓背景下,一群混沌无序焦虑的中年人们(发泄着自己的愤怒与不满),但为何创作者将上个时代的愤怒和悲伤执念于东北呢?#爱上祖峰从这一刻开始 |

|

差点以为崩了,结果最后策略性胜利。看这片子总是想到美国的《大象》,前面越平淡枯燥,高潮的枪战戏就越激动人心。片子完全是后面半小时撑起来。前面人物又多情绪也不是那么准确(一群小混混偷东西死了真的很难共情),好在最后面媲美GTA的枪战把分拉了回来。祖峰演的蔫蔫的,倒也很适合主角。 |

|

算是當下可以拿到龍標的最大尺度?但是黑色的犯罪主線與秦海璐母子的部分幾乎可以拍成兩部片子。關鍵時刻廠長的口型與聲音不再同步,又一次提醒我們每一部中國電影背後可能都藏著另外一部中國電影。 |

|

第N部《人到中年,我与体制那些苦大仇深的故事》。无聊,基本和《沉默笔录》一个水平。 |

|

拿了东京电影节的艺术贡献奖,也没看出来是贡献在哪方面,富康老师的声音设计吗?灯光有点拖后腿,出不来质感,摄影和导演只能夸完成的很工整。剧本全程都在绕着犯罪片走,但又不断的让你看到男主角的枪,最后还是让枪响了,用动作戏收的尾。要说这个片子文艺,可能是男主角的性格吧,从头到尾一根筋,没有任何变化,最后用靠一根筋和神枪手的人设托住了底,最后那一枪超越了逻辑和理智,是属于电影的时刻。其实这个故事里,周政杰和邵兵的角色都很有戏,特别是邵兵的角色,而我们这里只能拍男主角这种像假人一样没有道德瑕疵的好人。 |

|

又是被所谓一些影评人高口碑骗去的电影院,又土又闷一个片子,完全看不下去 |

|

被应试思维支配的电影。依靠人物的极端行为推动叙事,戏越做越大,动机逻辑越来越缜密,直到观众的注意力无法再投向微小的动作,直到连“观看”的动作都是多余的,复述剧情即可获得相同的效果。看完只想举手回答老师的提问:这部电影传达了怎样的中心思想?有些电影四两拨千金,这部四吨拨千金。 |

|

犯罪是载体、角色是内核,现实和类型两个方面碰撞出了戏剧力量。

射击是一项孤独的运动,运动员有着很强的隐忍和信念感,他们一辈子被培养只为一个目标而专注。当这样一个人不得不放下枪,他在现实生活里遇到困境,也是电影的核心。祖峰演得好,那种手足无措的无力感,右耳失聪是起因,更像是隐喻,他已经与这个世界产生了隔阂。

唯有他拿起枪时,也回归他应有的状态,单手插兜、精力回收,巴黎奥运会上土耳其射击大叔真不是吹的。

时代只是故事推手,故事和角色可出现在任何场景。但那个年代,却与角色处境有着更强的因果关系,工厂破败、举国体制…… |

|

并不止是那个时代的缩影而依然是如今中国社会的现状:偷奸耍滑的人混得风生水起,守规矩有良心的老实人则默默无闻甚至饱受排挤成为“边缘人;在“关系”二字面前,公平、正义、秩序通通都要为其让路。话说小马父亲“醉酒违规上工”的设定是编剧最后的妥协?刀疤脸大哥有点惊艳,祖峰温柔内敛的表演太有魅力了 |

|

个人的命运在时代的洪流前永远是渺小的。。 |

|

无病呻吟的典型 |

|

就这结尾,你不如直接掐死我 |

|

半星。借由祖峰饰演的前射击运动员的视角,窥探东北老工业基地的衰败,无论是寻求自我价值实现的准星,还是探究生活环境的准星,剧本都提供了足够的延展空间,更不必说有坚实的幕后团队支撑,但影片最终呈现的效果,却与角色的错乱失控咬合在了一起。富康的音效处理令人印象深刻。周政杰的表演感知力很好,但尚仍处于演员的早期探索阶段。 |

|

老残版漫长的,除了cos了个神墨什么也没整出来

xbyd这个角色是带资入组嗯加进去的吧,全程杀气腾腾的眼神,你们不就是顺电缆的混混,有什么资格说男的配不上阿妈?

开始以为是个体育片,没想到是个战争科幻片,没想到复刻了李云龙打平安县城,更没想到老田才是男主

假,80年有中文流播射击比赛吗?就算有这个解说腔是这样的吗?怎么所有人都一会瑞典口音一会普通话哦?

被嗨伞羞辱成那样,还以为能整个大的,结果来了句“我要给婆娘买假腿,我要去南方” |

|

东北工业时代的落幕,混乱撕裂的秩序,野蛮生长的新世界,到最后只剩下了那一枪。看完像喝了一口老酒,劲很大,再夹口菜能咂摸出很多味来,很喜欢的一部年代剧。 |

|

经济萧条时期,人在其中身不由己。人性复杂,似乎每个人都想讲,以致故事太过臃肿。另外,生活质感也缺失,完全就靠废弃的工厂渲染环境,还有音乐也太多了…… |

|

虚假的90年代质感,『精力回收』纯属搞笑 |

|

又是关于“东北衰落”的叙事,祖峰扮演的角色其实就是这个东北形象的化身。守旧、执拗、心地纯良但又被时代的浪潮裹挟,无力坚守自我,终被浪潮淹没。周政杰的演出令人惊喜。 |

|

6.7.典型的电影节向平庸处女作。东北老工业区下岗潮背景的影视作品太多,电影有《钢的琴》,电视剧有《漫长的季节》,本片夹在中间显得既不风格化也不类型化,没看到导演和编剧对这段历史的思考。前两幕的人物塑造和叙事都了无新意,和类似作品雷同的设计太多,情节缺乏不可预测性。直到第三幕枪战把本片拉回了及格线以上的水准,前面的克制和忍让最终爆发,调度也十分精准,可惜只是小佳句。祖峰和邵兵表演无可指摘,秦海璐角色受限发挥空间不大。此类电影存在感不会很强,最终表现估计与《风平浪静》类似吧。 |

|

老东北挽歌,自制的枪是正直的普通人愤怒的具象化;总说“听声辨位”,听不了声的射击手,自然在这乱世中不知该如何自处,身处现实复杂交界地,枪却不知瞄向何处,愤怒的青年摇摇晃晃地指向每个他以为的恶人;几场夜戏都很好看,手电筒的搏斗,艳粉街的窥视,扒上火车的呐喊,喷泉般的电火花中下坠的青年,画面质感很好,最大的缺点是人物都太过功能化,没有很大的惊喜感,电影话语所表达的,还只算是现实生产的话语 |

|

祖峰老师塑造了一位失意的,隐忍的,妥协的,甚至有点窝囊的中年单身人士。工厂和顾学兵茫然又无力的人生状态不谋而合。 |

![豆瓣评分]() 7.5 (44309票)

7.5 (44309票)