|

文艺逼老了之后,首先不会停止摄影,随身携带傻瓜相机,对无意义的树木按下快门;毕生收藏的摇滚磁带要规整地摆在床边和车里,不会轻易挂咸鱼;有阅读的习惯,但一天也看不了几个字;偶尔去酒馆,但不酗酒。躺在床上的时候用4:3画幅回想过去的黑白往事,可以不是具象的,每当有暖色阳光洒在脸上,要流露出慈祥的笑 |

|

27th Debussy Theatre 8:30-10:33 文德斯必须要回答的是,他是在为谁拍这个电影?我看到独居的aged体力劳动者会想到他孤独死的结局,看到拉着婴儿车找孩子的妈妈会知道这是丧偶式育儿的折射,看到y2k一样的小姑娘会知道她有多大概率面对校园霸凌或年长男人的性骚扰——这就是我们大美东亚。我身边的美国人看到哇哇大哭的孩子和公园的路牌照应了会笑出声,看到锁上门就模糊了的厕所会笑出声,看到从鸟居附近栽移回家的小苗也会笑出声——这是他们看到的大美东亚。我必须要问,他如何或者说有没有想过这种他所歌颂的(来到东京发现厕所很干净所以要拍一部电影)体面的整洁、治愈、“小确幸”的背面是一些人无法在这个文本中获取到的之于他的“想象”同样重要的现实?而一部导演电影多大程度可以牺牲这种现实? |

|

从“德州,巴黎”到“东京,公厕”,文德斯的主题从Lonely变成了Alone。孤独的人不一定是可耻的,他可以每天从事千篇一律的洗厕所工作,而生活并未因此失去各种颜色。这种低欲少物质而精神富足的日子,我虽不能至,然心向往之。世界很大,足够容纳无数个小世界,认为劳动工作者不配享有文青生活的人究竟是有多愤世嫉俗啊? |

|

拍的太好了。整个戛纳唯一在关注生活的导演。没有故弄玄虚,没有炫耀手段。那些说这是精英阶级童话的朋友也是在幻想工人阶级的苦痛。工人阶级连发现一朵花美好权利都没有,只能咆哮才能满足你们的猎奇,赚取你们的眼泪吗。难道吃饱一顿饭,晚上看看书,拍张照片都要被归为精英吗?还是说,你们被大多数人比你们拥有完美生活的事实吓到了? |

|

本届戛纳又一个无产阶级形象。一个劳动甘愿的、艺术化自己生活的无产者,还让一些有特权先睹戛纳片的资产阶级义愤填膺了,哈哈。太tm逗了。本片是文德斯对日本的现实童话想象——贫寡但低压力,不参与成绩暴政,水泥森林里的隐士。说他是个积极的东方主义都行。这只是一个可能性,我也很怀疑资本主义给不给这个机会实现。这部片主打的还是天真,没那么复杂的zz主题,更谈不上社会危害。文德斯就是这股子天真让人觉得好。 |

|

看得如醉如痴。一个独身中年厕所清洁工,看福克纳书、听地下丝绒音乐,品味好。清洁的厕所是日本著名建筑师设计,个个精彩。独身生活,由良好生活习惯、整洁小屋、自动售卖机、音像店、冲印店、旧书店、洗衣房、公共浴池、熟人酒吧、小饭店稳定支撑地井井有条,想想上海摧枯拉朽的速度,一身冷汗。弱智儿童、孤独午餐者、幻想超人的流浪者、不理解他的妹妹、无法自洽辞职的同事、亲一记女青年、“现在是现在、下次是下次”的外甥女、一起玩踩鬼的患癌症的酒吧老板娘前夫,各种人群与他而言,都有触动反应,但无法撼动他稳定内核。豆瓣有人质疑这是童话,是阶级歧视。我则认为,文艺的力量不就是让你活成一个精神生活有要求,日常生活有细致感受,社会生活有良好控制力,常常因为内心丰富的感受不自主露出笑容的人吗?难道文艺只属于非体力劳动者才合理? |

|

我说你们这些男导演真的够了,最近看的三个片子,全是小姑娘爱上老男人,然后还要再加上一个风韵犹存的熟女做陪衬,把女人分成天使和妓女就是你们幻想的模板 |

|

开始还很好奇,他到底有着怎样的过去?看到最后,开放式结局让人长舒一口气,因为更重要的是他想要经营出怎样的现在。影片过半我意识到,这就是我现在最想要的生活:每日早起开车边听磁带边去工作,中午去庙前坐着吃三明治看阳光穿过树叶,下午去澡堂洗澡,晚上回家读书睡觉,周末洗衣服买二手书洗胶片下馆子。片子最后,他开着车,望着远处日出金光闪闪,不自觉湿了眼眶,我在屏幕另一边与他相互凝视,泪流不止。这种感情,少了点悲伤,多了点平凡的感动。生活很多苦难,但还好,他选择以最简单的方式来对抗。捕捉树影人影风影,品味生活最微小最美好的瞬间,每天花很多时间与自己相处、思考、发现,朴素而诗意,也充满希望,这就是完美的日子。 |

|

本片又名:INFJ如何过好这一生。。。 |

|

文艺的前提是工作量不能太大hhh |

|

骨子裏還是公路片,公益廣告+老男人感慨光陰逝去的碎片,然後有點水土不服。文德斯的創作邏輯一定是首先發現日本公廁很有趣以及收集了很多footage,然後努力套了個極度平庸的劇本。不得不說他對影像的直覺和敏銳一如既往太好了,那些關於陰翳之禮讚有點意思,但是一個聽Lou Reed的日本潔廁大叔實在無法讓人入戲。最後…為什麼老男人都會覺得代表純粹美好的小女孩一定會喜歡自己? |

|

我不认为这是对体力劳动逆来顺受唱赞歌,而是对主动选择低欲望社会的自我剖析,而在这一点上东京只是一个载体,放到其他资本主义都市也都能用新的形式成立:白天带着精致齐全的小工具出去打扫公共厕所,路上听听patti smith和van morrison卡带,间隙用胶片机拍拍树影,有熟识的小店和照顾自己的会用演歌腔唱“日升之屋”的老板娘,工作完去泡个汤,晚上回家照顾照顾花草,睡前读读福克纳、幸田文、派翠西亚海史密斯……坐在影厅的老爷们质问:“为什么不反抗呢?为什么不求变化呢?”是啊,为什么呢?在役所广司的角色上就能看见日本从“一亿总中流”到“失落的x十年” |

|

一条评论说"劳动无论如何都不应该被美化更不该用树影,胶带等的自我感动去稀释。这些装饰将男主收编进了某种资产阶级目光下的收藏品中"。的确,影片讲述的是男主的一种"秩序",但在我的经验里这种秩序通常在劳作中会被很大消耗。但我也不太想和社会性联系起来,perfect就perfect了。也有几个尬点(店主说that's rare, that's lou reed; 导演在秀听了什么好审美的音乐; 女孩亲了男主一下)。但总的说瑕不掩瑜。影像上,"wenders对影像的直觉和敏锐一如既往太好了"。树影,充满神秘和永恒。 |

|

一部关于日常秩序的电影,役所广司像米国公车司机帕特森一样醒来,每天去打卡工作,没有老婆不养狗。不变是一种秩序,整洁是一种秩序,下班搓澡来一杯也是一种秩序。很难讲,这份低阶工作到底赋予了主人公什么,可能仅是切割分配时间,参与到东京某一环秩序本身而已。这点秩序,对大多数人不值一提,对他的中老年人生,却非常重要——如同卡带、文库本、自动售卖机。往大了看,这自然是东京都的一本项目提案,但不阻碍我们以现实的角度,去解读役所广司的生活。事实上,他的日常活动,有70%都和吉井忍《东京八平米》的当下时生活,近乎一样。只不过,他不仅有八平米的生活,还选择了流动,八平米的清洁工作。如同阴翳礼赞,这也是老文青文德斯的“木漏れ日禮讚”。 |

|

受够了白男白女的发疯做爱,还是平平淡淡的东亚人是我的菜。认真完成的工作、发现美的眼睛、温暖他人的善心,多么完美的日子啊。 |

|

戛纳打卡,大叔很帅气,画面挺有质感,侄女有点神似新垣结衣。东京的厕所真好看,表面看似平凡的清洁工,隐藏着一颗文艺的心,一个人就足够强大丰富了。胶片摄影绿植音乐,看似跟清洁工毫无关联,反差却也在情理之中。让我想到一句波德莱尔的诗,别人看我喝最低劣的烧酒,而我却在风中行走。侄女说,妈妈说叔叔仿佛跟我们不生活在一个世界。大叔应该是INFP。 |

|

用一小时构建稳定与美,再用一个小时不断去干涉,但似乎都是很小的漪轮,似乎稳定、美、享受都还在,最终才把一点哀伤的底色显示出来,并且仍然拒绝明确外显的解释。梦太唯美了,充满禅意却又根本看不懂。日本的德州巴黎,窄窄的画幅,琐碎的日常,日复一日却不招人烦。进书店的滑动变焦以为是眼花了,结果看别人也提到了。 |

|

#Cannes2023-37 外国导演看日本还是能看出一些些不一样的地方,比如男主绝不会像日本电影里一样坐下来吃有味增汤的早饭,而是一罐贩卖机咖啡就出门上班了。把社会机器上的螺丝钉还原为一个体面生活的人,让后工业化时代的城市机理变得更为生动有机。对于男主家庭背景的一笔带过,而是强调所有“当下”的生存状态,是导演的艺术选择。役所广司这个影帝我颁了。 |

|

起床,刷牙,浇水,咖啡,磁带,摇滚,蓝调,爵士,厕所,摄影,友树,移栽,泡汤,冰水,居酒屋,福克纳,幸田文,影子,睡觉,完美的日子。 |

|

10+++/10 #NYFF61 三种类型的杂糅:文德斯挚爱的小津的画幅,如铃芽之旅般将公路电影重置进日常/非日常的辩证之中,而最隐秘的则是银翼杀手式或直到世界尽头式的科幻/赛博朋克:霓虹紫外的植物培养室,如防化服般的工作服,后现代或拟物风的厕所,涩谷-墨田所对应的垄断集团-城中村,仿生人样的年轻辣妹,复古的媒介选择(磁带/胶片),那些将此片视为“赞美生活仪式感”“俯视劳动群众”则是最糟糕透顶的误读,正如分不清输赢的井字棋,文德斯选取的则是绝对中性的视角,Lou Reed的Perfect Day当然不是歌颂而是绵延的伤感与浮动,正如梦中飘动的黑白影绰,在变/不变-日常/非日常的各种情绪间流淌,正如结尾对役所广司面庞的持久凝视。保留对社会/都市地景关注的同时,文德斯带有谦卑姿态地借用日本为舞台重构建带有末世/后世气息的超生活/后生活想象。 |

|

影帝扫厕所2小时好治愈…PS毁掉完美生活只要加一天班 |

|

残忍而不自知的电影,文德斯生涯的败笔,但或许会将役所广司送上影帝。劳动不论如何也不应被美化,更不该用自我感动去稀释,劳动就是劳动自身,即便它被树影,胶片机,磁带和小奇遇点缀。正相反,这些空洞的装饰反而将“清洁工”也收编进了某种资产阶级目光下的收藏品中。文德斯没有资格去审视一位清洁工的生活并将其比作“完美的日子”,我们之中也没有任何一个人有资格。 |

|

没有小绫突如其来的一吻,就是寡言文艺男的晚年生活,重复乏味但有自己的生命力。有了小绫的那一吻,就是老男人可笑的意淫。 |

|

东京版《Taxi Driver》,役所广司个人秀。可惜文德斯不像斯科塞斯一样出生在纽约,作为外来者对于东京的城市解构自然也就停留在域外视角,倒无可厚非。配乐show off感觉过多,但Pale Blue Eyes和那段车中对役所广司目光的长镜头太契合,Sachiko Kanenobu如此冷门的70s初日本女音乐人的运用没有料到。 结尾揭开役所广司身份背景的时候还有些失望,我认为这样的描述消解了他本能带给观众的身份认同感。不自觉地发问,为何让自己活的节奏舒适而自洽同时具有良好审美就一定得有既得利益的家庭。但结尾让我释怀了,事实上,身份与背景根本不重要。所谓的对于这部片子小资情调,不关注“下层”阶级苦痛的言论。能说出这样的话本身就代表了他们对无产阶级劳动群众的敌视,谁规定劳动人民不能有高雅情趣? |

|

文德斯底色就是一个文艺小清新,他把自己矫情的文艺老年梦以极度猎奇方式施加在役所广司饰演东京厕所清洁工身上,但这是一个空洞的,理想化的,与整个日本社会完全脱离的厕所保洁。在这个电影里,你能看到教科书般的,一个外来者游客式的,浮光掠影的,浅尝则止对东京拍摄,他甚至都不尝试着进入日本和日本人生活的世界,他关心的,能看到的只是自己的趣味,对物件迷恋,对工薪阶级,对人与人之间生活幼稚的想象,他编织故事又是如此无趣和无聊。只剩下自恋。 |

|

简直是为豆瓣文青量身打造的电影,独自一人生活,热爱听音乐、阅读和拍照,日复一日在自己构建的世界中感受到这个世界带来的安稳和美好,而且东京这样的大都市也能够用居酒屋、书店、食肆、澡堂给予他充分的满足。虽然也有往日生活的苦涩和现实生活的偶尔不顺,但他很快就能平衡,进而继续他自足自乐的生活。 |

|

infj,谁懂?很infj的光影,满分十分的话,我给十分。 |

|

视角错误的愚蠢电影。一个公厕清洁工,一个看似平凡普通人,竟然,竟然,还有一段过往,还有一个回不去的富有家庭!由上而下的俯视姿态真是笑死。 |

|

文青男的认为自己老去的样子:很少说话,有丰富昂贵的收藏,被小女孩喜欢,虽然从事底层重复劳动工作但没有衣食疾病之忧,被故人怀念,被新人觉得神秘。 |

|

1.一部久违的让人看了就不舍得让其结束的电影,这一方面源于日常生存中差异与重复的内在力量,另一方面也和文德斯的导演功力(实而本片仅是他在东京厕所项目宣传“命题作文”下的正常发挥,编剧仅耗费3周,拍摄用时17天)与役所广司的精湛表演密不可分。2.内敛沉静风格及男主姓氏(同[秋刀鱼之味])颇有小津安二郎之味,恰拍摄于小津去世60周年之际。3.男主亦是一位离家出走的自我放逐之人,疏离闷骚与文艺追求亦似文德斯公路片中主人公,但这回更成熟并带着人情味。4.厕所清洁是身体力行对抗宇宙中直接可感的熵增趋势的劳作,而男主在精神上也不断生成负熵,就独居者而言确乎过着“完美的日子”。5.朦胧暧昧的黑白梦境影像可回溯至[直到世界尽头]。6.又见文德斯对摄影、音乐(里德、帕蒂·史密斯、滚石)的痴迷,拒绝数字化很考里斯马基。(8.8/10) |

|

我愿称这类电影叫心灵SPA cinema。

观影过程简直叫一个愉悦,心灵就好像涤荡在微风吹拂的湖面般愉悦畅快。虽然有点中产视角审视劳动、城市秩序,但就是这种秩序中的微小变化令这类电影“动”了起来。

与之相近想到贾木许的《帕特森》,真的,看这类电影简直就是给心来了个按摩SPA,太愉悦了。侯麦看的是色彩的愉悦,这类电影看的就是秩序的愉悦,简直不要太好看。

如果删掉一些细枝末节就更好了,比如:同事女友的吻、男主个人身世这两段。 |

|

今年奥斯卡最佳国际影片在经过多次筛选之后,还剩下的五部作品之一是这部德国老导演文德斯(45年出生,78、9岁了)的日语电影《完美的日子》!读读豆瓣影评中的这篇采访:《一篇文德斯专访:东京、小津、日本文化和木漏れ日》,可以知道这是一个命题作文,一个日本城市“厕所文化”的宣传片,但文德斯可以拍出现在这个样子,显示了其技艺之纯熟已达“随心所欲”的地步。确立了通过厕所文化写人的旨意后,他用10天的深入生活,17天的拍摄期,就使影片呈现了如此独特的质量。作品虽然还是有些简单、意念,但仍是值得观看的。 |

|

影片在所有可能产生议题的地方,通通选择转身,回到生活里。这种回到,又不是在回避,只是导演在剥除附着于电影的层层外衣、装饰、沉重的锁链,使其回归到本然状态。

它是一种极简主义的创作,是在用最小的推力和最不张扬的吸引力,保持影像的流动以及对观众注意力的捕捉。但你就是能兴味盎然地看下去,你一直在期待会发生什么,尽管最后什么也没发生,但影片已从琐碎的生活里撷取了一个足够充盈的片段,令人感到富足又怅惘。

我们都太期待话题了,太期待电影告诉我们什么、揭露什么或批判什么。而本片在提醒我们,电影最传统的手艺究竟是什么。 |

|

很喜欢役所广司的表演,松弛自然,却又对每一个情绪有极其精确地表达。国内观众无法理解这部电影其实挺正常的,就像2008年国内观众同样无法理解《东京奏鸣曲》的故事一样,告诉他们大公司突然大批裁员,公司中层干部突然要去送外卖、当清洁工、开网约车,他们会嘲笑这是文艺导演的虚伪幻想。但其实“脱下孔乙己的长衫”还真不是随便说说的,电影里的平山很可能就是15年后绝大多数嘲讽这部电影的文艺青年的现实,正如《东京奏鸣曲》在15年后成为了绝大多数中国中产阶级的现实。在我看来,这部电影讲述的正是一个内心体面的人,在面对生活无可避免的苦难和困顿时,如何竭尽全力维持体面与整洁的故事,而他最后开着车迎着朝阳无可奈何地情绪崩溃,则是对这表面体面下的真正宣泄。但人无论做什么工作,想要体面地活着,这本身没任何错,不应被嘲讽。 |

|

半小时之后就愈发难以进入了,跟日常的机械反倒无关。这片子最需要解决的问题是:拍给谁看?普通的扫厕所大叔当然可以阳春白雪,他当然可以把马桶擦到反光,然后再去拍拍树影养养绿植,甚至下了班还能去美美泡个澡睡前再看会书,他也当然可以曾经是个生活优渥的中产;但是你不能只拍生活的向光面而全然忽视生活的背面吧?观众们觉得被治愈,究竟是因为扫厕所这件事情本身,还是片中所呈现出的这种所谓“完美”的状态?退一步说,这个所谓“完美的日子”究竟是对谁而言呢?也就是在你霓虹可以把扫厕所这件事拍出职人精神,但然后呢?镜头甚至没有拍到过一处,马桶里冲不掉的残屎,门上铲不掉的精斑,垃圾桶里被丢掉的姨妈巾,这些都没有…役所广司就像是在擦拭一件件崭新锃亮的艺术品那样,事无巨细,乐在其中,最后到底感动了谁呢?我不知道。 |

|

我家这边打扫卫生的老人一个月只有800元,连活着都很挣扎了,所以看影片主人公从事这样一份工作却仍能住空间不算小的房子、每天能去澡堂、时不时去居酒屋喝杯酒时会觉得很割裂。而且他还能准点下班有休息日......这样的场景对我来说有点太文艺了。而且因为音乐的品味被年轻女孩亲吻、吃饭总有女人盯着自己看、青春期的外甥女毫不避讳自己、被误解和老板娘有一腿......有些自我意识过剩了吧。 |

|

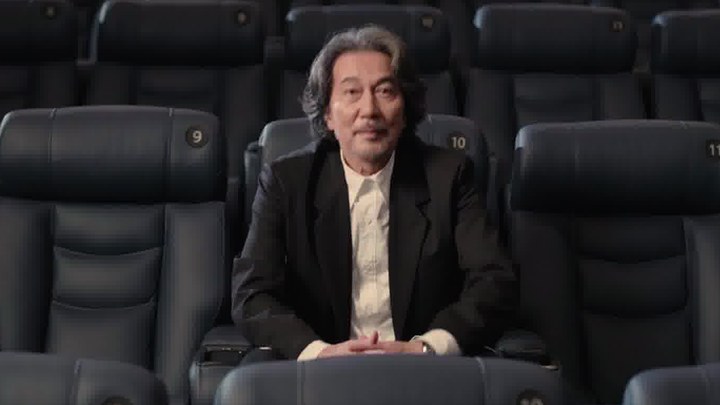

24.06.16已三刷,大银幕一刷,还见到了役所广司先生。主角的交流几乎是无声的,多数时刻是随他一起感受这个美好的世界。什么导致了他的沉默?有部分交代,但多是留白,外甥女的到来对他产生了一丝改变。东京的公厕是艺术品与高科技的结晶,有着超现代外观,内里却依旧是史前遗迹,可见先进技术与高雅艺术并不会改变习惯与自然。角色生活在自己的舒适圈,不会轻易改变一成不变的生活节奏。有兴趣,所以不孤单,在看似单调的生活中发现美、观察美,所谓知足常乐。美的最高境界是在事物的本质中寻到,这种重复式的永恒值得思考。役所广司的零度表演值得满分,生活化与自然化历历在目。btw:大银幕再看,发现磁带店最后,出现在画面右边的是文德斯导演。 |

|

3.5;前半段的日常流程描摹宛如在看另一部《帕特森》,而后半程的前史揭晓其实反而落了下乘,为何不能纯粹地去拍一个人谨守的日常秩序呢,即使他曾拥有丰富的经历过往,如今的状态是选择后的结果,那么他一定会遵照内心的召唤去执行这个决定,将人情世故糅合进来倒显得不伦不类——因此刻板猎奇或美化矫饰的批评也在情理之中,这次文德斯感兴趣的不是城市本身,而是城市中的人。

然而的确很喜欢每天固定的、宛如仪式般的流程,一个人到底需要多大的稳定内核才能抵御住孤独,他读福克纳,听Lou Reed、Patti Smith、Van Morrison(音乐品味一如既往的棒),用胶片相机拍照并按时间收集记录,养绿植——这才是保持个人空间的支柱吧,每个人都有权找到安身立命的浮岛;黑白的梦境是白日沉默之后泄露的秘密,拍得很美。 |

|

很安静,很舒服,很美好,是的,确实是完美的日子。但其实,这更像是维姆·文德斯想象出来的平凡人的美好,可能,也是他想象出的美好日本生活吧。当然,役所广司的微笑确实很治愈。 |

|

其实看的时候没有特别喜欢 但最后一个长镜头实在是……称之为史上最震撼人心的表演大概也不为过。完全caught me off guard 半周后走在路边猛然想起也还是会嚎啕大哭的程度 |

|

一名东京公共洗手间清洁工大叔的文艺生活。看树木和光影,听磁带,读书,拍胶片…他单身,吃饭、洗澡、洗衣服这样的基本起居都在家外解决,家更像是一个容纳精神生活的空间。在小屋的梦里,叠化着一些潜意识中的黑白意象,这才有了点文德斯的味道。不过还是不懂为什么大导演都跑去外国拍他们想象中的文化,就算发达国家的蓝领工人确实可以有相对体面的生活,日本的公厕确实全世界最干净和人性化,这个人物的塑造也还是过于理想模式了点。老导演的一次任性创作,一个电影版的文德斯‘s书影音豆列。(后来得知这片算是日本的命题企划,背景是东京公厕改造,优衣库出资,请文德斯来拍) |

|

一部中年男人的都市《小森林》,一部属于东方的《帕特森》。如此吵闹的环境里能看见这样一部安静的电影真是太美妙了,前三分之二几乎没有台词,大叔爱这个世界但又主动弃绝了一些东西,他封闭又开朗,投入又疏离。一个活在旧世界的、自洽的人。他过去的伤痕通过寥寥几句对话呈现,剜心、节制。东京那些设计奇妙的公厕确实是非常好的象征,而“清洁”这个动作本身又具备一层奇妙的意味。最后的一幕,那表情的细微变幻真是绝妙地呈现了什么叫做“悲欣交集”。这个故事故意取缔了“屏幕”,没有智能手机、大叔房间里没有电视、喧嚣就这么轻巧地消失了,一切变得古典。 |

|

扫东京厕所,听欧美音乐,品百味人生。 |

|

站在上流社会俯视平民,虚伪的人文关怀,间隙不忘彰显品味。痴迷于对景物外观的捕获,但对于环境内部肌理和城市运转法则,观光客没有丝毫兴趣。此类电影的正例应该是《帕特森》,以及非常怀念阿巴斯的《如沐爱河》。 |

|

看到某些影评人残忍而不自知的评论,才知道表现如果一个体力劳动者并没有如他们所愿灰头土脸、苦大仇深,而是僭越地有一些与他们相似的清新而文艺(已被圈定为与影评人同阶层或更高阶层才配拥有的坏品味形容词)的爱好,情绪稳定地平静生活着,对他们形成了多大的冒犯,以致要以“美化”和“虚构”之名除之后快。美好的品味、诗意的瞬间,马有铁不配有,厕所清洁工平山不配有,必得那些会请蕾雅·塞杜们来演的角色类型才配得上。可惜就我对世间浅薄的阅历,也颇识得一些男主一样的,超出了他们想象的人和活法。片末“木漏れ日”这个注脚里世界的多样、生灵的韧性,有些人永远无法理解,因为连这个日语词本身,都早就被不屑一顾地贴一个日式小清新标签丢弃了。|红白之外听一次石川小百合的演歌,值得多一星。 |

|

风叶的摇曳,洒落的光斑,黑白转场之间是胶片的呼吸。每一个晨起的黎明,每一个和煦的午后,每一个温柔的夜晚,细微的平淡的幸福碎片堆积,信手捕捉冲洗,竟也堆成小山似的宝藏。怎样才算作完美的日子,我自己是最为清楚不过了。被音乐、书籍、摄影、自洽的工作所填满的时间,让偶尔出现的人物和插曲产生蝴蝶效应,小小地偏离也会使人发出会心微笑:一盘磁带引发的轻吻,藏在缝隙之中的纸条棋盘游戏,夕阳下两辆自行车的轨迹被日光拉得远远。「今度はこんど、今はいま」。当下和未来,都会是美妙的时间节点。那位似吟游诗人符号的流浪汉,对着天空和大树抬起双臂静止和摆动,是让平山看到了也许会是未来的自己吗?当迎着赤红的朝阳前行,日子还会像流水一样波动。节奏把握得太舒服了,看完久违地感到了幸福。空镜头开启新叙事想到《世界的阿菊》。 |

|

很难想象能把打扫厕所这样的工作拍得如此缺乏感官体验,哪怕日本(绝非渋谷区)的公厕是世上第一干净的公厕,但只展现厕所的「净」(干净的设计、干净的状态、干净的人与公共空间的关系)而不展现厕所的「脏」(人与公共空间互动时留下的痕迹绝不是徒手可以捡走的几团废纸那么简单,而这痕迹又必会对负责清扫的劳动者产生身体性的、感官上的影响),这侧重只能让我理解为它是一则渋谷公厕项目的广告,是亮丽光滑、点缀着假人的渲染图,而非对劳动、对劳动者的描绘。它广告的内容不只是漂亮的无障碍的厕所,似乎还有「劳动者可以通过建立和享受稳定的日常来对抗想必以非雇佣形式为主的零工经济」,关键是影片的尾声似乎又暗示着导演并不相信这种方式会奏效,这让前面的一切「岁月静好」显得更加虚伪和 manipulative。 |

|

充分说明了,无论如何,社畜是不会有完美的日子的,加班当天的画风都变了 |

|

很难想象这是一个东亚蓝领工人的日常,或许是拍给上班上得不幸福的文艺中产看看聊以自慰泛滥浪漫情绪的。 |

|

全片印象最深的就是搭档辞职打乱了节奏当牛做马一整天后底气十足的电话留言:我没法儿天天这样,赶紧给我补人。第二天新搭档上岗恢复了节奏。就是这么简单,完美的日子不是来自工作或生活,而是拥有自己的时间,干什么都好,什么都不干也好,有自己可以掌控的时间。完美是一种节奏感。 |

![豆瓣评分]() 8.5 (115241票)

8.5 (115241票)

![IMDB评分]() 7.9 (79,694票)

7.9 (79,694票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 96%

烂番茄: 96%![Metacritics评分]() Metacritics: 80

Metacritics: 80![TMDB评分]() 6.85 (热度:25.12)

6.85 (热度:25.12)