|

首先卸掉微博,其次远离互联网办公,是遏制信息过载的必要手段。但可惜的是,现在一切偏离互联网的传统类工作收益都极低,并且使用互联网办公使工作时长被延长了很多,与其说是当代人被电子设备“控制”,不如是科技发展逼迫人们与电子设备密不可分。

正因为信息传递方式的快速性,社会对每个人对信息做出回应的时间限制也变得更短,甚至对每个人接收到信息量的要求也越来越高,当一个人脱离信息太多时和身边人的链接就会受到影响。

不过,几天不看热搜也许会觉得错过了什么,但几个月不看热搜会发现什么也没错过。 |

|

放在今天依旧不过时,人焦虑的一大原因恐怕就是害怕错过“最好”的信息吧?过多选择真的容易焦虑。今天看都怀疑黑莓手机是赞助商。emmm 成为手机的主人?还是手机成为我们的主人。利用工作还是被工具利用,大概是新生代永恒的话题。今天看来整体偏启发,很多都是去老生常谈,并没有给出明确的答案或靠谱的解决方法。感觉是挺多这类型纪录片的问题,但是本身这就是个复杂的问题 |

|

很有远见的纪录片 |

|

数字世界不断扩张,弊端及应对:

1 生活方式。生活在线下,多多外出及和亲友面聊,增强生活实感,不过虚拟生活。

2 工作方式。侵占私人时间,降低wlb;加强工作异化,人重复/机械反应,而不是创造性工作。暂无解。

3认知思维。两个原理:①大脑只能做单线任务,所谓一心多用只是多任务快速切换。②越训练某事则大脑某能力越强,越逃避则能力萎缩。故:一心一用,专注,心流状态,深度思考。

真正的成长只能从持续均匀的深度学习中获得。生命中真正重要的事情也不多,亲人,同频友人,大自然,爱好。人的精力有限,忌无主动性地重复不良习惯,忌躺在网络世界消耗能量,忌一味向内探索过度思考。

纪录片本身编排也非常棒,素材贴切,镜头剪辑有趣味性,有互动实验。推荐。

|

|

没有一面倒,还行。 |

|

N年前看的。只记得“信息过载”。 |

|

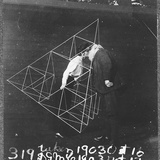

虽然12年后2022年的今天基本上人人都用的是全屏智能手机了,但是对于手机或电子科技上瘾的众多采访和观察同样适用于当下,适用于被短视频和各种app偷走注意力的今天。看过的另外一部关于网络偷走注意力的纪录片是《监视资本主义:智能陷阱》 |

|

又过了12年,很多事情都没有改变,也可能变得更糟了 |

|

已经从黑莓🫐过渡到apple,从email 到TikTok 其实并没有什么区别,只是不同的载体,成瘾者仍然存在,deep thinker也没有灭绝,发展产生的问题仍然需要发展来解决… |

|

现在电子设备的成瘾性可比黑莓时期的强太多了 |

|

《黑莓帝国》里有过专项讨论,视频不过是对该章节的视频化 |

|

这竟然是2010年的纪录片,那时候还是黑莓当道的时期,特鲁多还是议员,苹果还没有席卷全球,网络还只是邮件和Facebook,看看现在真是有过之无不及 |

|

一心确实不能多用,切换是有时间的,你再回来找继续的点还会影响情绪功能

网络和科技是一种工具,不会觉得很酷,像我们不会觉得冰箱很酷一样 |

|

生活中需要有意识的控制手机使用时间 |

|

年轻时候的特鲁多。2010年的预见就是现在的现实 |

|

看过但忘了内容 |

|

0.0 |

|

不管怎么说,手机、网络等等都是工具,人才是主体,我们不能简单的批判或者推崇,我们应该做的是能清醒的认识到这些工具到底在我们的生活中的作用。此外,我们在认识事物的时候,应该有科学求真的态度,去全面的认识。 |

|

只是讲了一下信息过载的现象和数据,不是太有很深度。但片子里说得很对,信息技术只是一种工具,好坏要看人们如何使用它。 |

|

多任务处理实质是大脑任务切换。有时候打开手机准备找一个东西,但是被别的消息吸引,半小时后忘了自己原本的目的。 |

|

观点并不陈旧,并且愈演愈烈。 |

|

对有问题的行为视而不见习以为常是极为可怕的一件事。 |

|

感觉比起信息过载,讨论内容更多的集中在成瘾行为上 |

|

强制卸载也是一种被控制,我们本不需要费劲的对抗,认清真相是摆脱的第一步。//上个世代的纪录片放在今天仍然受用,定期给大脑清清废料吧。 |

|

one thing at one time! |

|

比较简单现象的记述,而那时候只是信息过载的初期,像是长篇叙述中一个短小的描述性章节。 |

|

相比于这个纪录片拍摄的时代,无论你认为这样的趋势是好是坏,现在看来这样的趋势一步一步加重了。 |

|

15年后的今天再看,电子设备更新迭代的速度惊人,而人类似乎没有太大长进,反而越发受控。 |

|

2010的纪录片,时至今日依然有借鉴意义,offline并不会让自己的世界停止运转,持续关注网络信息保持connected也未必让人更高效更开心。一次做好一件事,做到极致,比一心多用做糊几件事更好也更难。 |

|

看后感触良多。但是已经忘了。 |

|

1. 十三年前的纪录片到现在来看,问题依旧不过时;

2. 片中说到很多青少年沉迷游戏,甚至有网瘾治疗中心,感觉现在很少有这种机构了,也许是因为沉迷变成了大多数,也就变得正常了吧,沉迷游戏、小说、电视剧等等,我们都是沉迷其中的人;

3. 工作中越来越多用微信来工作,打开电脑的时候,微信就一刻不停的闪烁,很难有完整的时间进行工作,回复微信本身就是一个任务切换,无数任务切换消耗了我们的专注力;

4. 手机、电脑等只是工具,但是我们逐渐被工具控制,我尝试使用它,而不是被消耗;

5. 纪录片的名字叫“信息过载的真相”,结尾没有真相,可能每个人都有不同的答案吧,都在尝试找寻自己的真相。 |

|

专注于眼下所做的,别让信息,过载。 |

|

老生常谈了 |

|

该关机关机 |

|

已经是十多年前的片子了,那时候黑莓手机正流行,放在这个时代看依旧适用。 |

|

这是一个10年前还在黑莓泛滥时代的纪录片,如今回溯,趋势愈演愈烈,看看《social dilemma》就可见其端倪,它让我们更容易分心、无法专注,甚至因此酿成惨祸,虽然在使用科技上的相关大脑神经越来越强,但其他面对面人际交往与生存活动及技能相关神经可能越来越弱……有人说技术本身没有错,主要在于使用它的人,而我只是越来越愿意成为尽量少受科技进步控制、拥抱逆潮流,以求更平衡达到有效工具性利用科技人… |

|

10年的纪录片里面所讲述的一些困境现在也依然存在,当年仅仅是沉迷于发邮件、网络社交,现在已经发展出了当时完全想象不出的娱乐活动,期待几十年后会发展出更有意思的东西。 |

|

那时候的巨头还是黑莓呢 |

|

当我看手机的时候,我为什么现在不能集中努力做一件事? |

|

曾经在网上看到过非常有用的东西,然后做了用于积累的云文档,看到有用的东西就复制粘贴进去。一直以为这是很好的习惯,以为网上的信息确实可以告诉我非常多有用的方法、经验…直到我感觉到几个小时不刷手机就焦虑,感觉自己错过了什么重要的信息,我才意识到问题。这个纪录片说,互联网方便了人类的生活,同时也让过渡使用它的人海马体受损、注意力下降、焦虑抑郁程度上升…所以我以为频繁刷手机能让我获益,但实际上我失去了更多。现代人一天接收的信息可能比过去的人一年接收到的信息都多…这太恐怖了。 |

|

black berrys *N |

|

虽然手机等技术的产生,初始为了方便生活,但不断地迭代更新,这些设备及其周边配件的设计,核心旨在让我们每分每秒都离不开它。 |

|

nothing new.... |

|

结尾有点突兀 可能旨在认识问题的存在和严重性 PS:黑莓是赞助么还是广告主 |

|

真是昨晚看完就睡着了,中午被拖延毁了大半天。

谁能想到不到十年片里的黑莓手机业务退出历史舞台呢,以前还是沉迷短信Facebook,现在直接各种社交软件,还有一个致命的打视频软件抖音侵蚀人类的日常。接着这部再拍一部,做对比,说说这些年手机软件的发展,看看人类是怎样越来越堕落的。 |

|

2022.04.17下午 纪录片中一些基本观念还是现在大家关注的,但已经不是焦点了。大家现在也更加智能化 未来也不可能回到没有电子设备的时代… 对我来说最有意义的观点是 很多时候我们所认为自己有的multitasking能力 其实是快速在信息间转换的能力. 人的大脑无法同时专注的处理2件事情. 这个point我最近也注意到了 但纪录片帮我强化了 或者说把我之前隐隐约约感觉到的事情 清楚的告诉我了. 现在开始我要学会接受这个现实 并克制+减少自己一些出神或者不专注的时刻 |

|

电子设备只是一件工具,它是否对我们有益就好比锤子如果用来建房子,还是用来砸人脑袋。信息时代,数据爆炸趋势不可为,但如何学会控制它们,而不是让它们控制我们这也是人类进化中难以逃避的必修课。 |

|

虽然仅仅过去了十年,但真就像是遥远的过去。关于网络依赖的危险性,依然是那些观点,但一点也不过时,人的心理、行为并没有因为科技进步而进化。 |

|

感觉什么都没说明白 |

|

multitasking或许不可能 |

![豆瓣评分]() 7.7 (184票)

7.7 (184票)

![IMDB评分]() 7.9 (17票)

7.9 (17票)