|

3.5;比起托尔斯泰原著围绕肉欲煎熬展开的转述,采用第一人称的独白与奏鸣曲的使用,让本片看起来更像是默片的拍法(正好也多少遮掩了侯麦本人的稚拙夸张演技);这种强文本独白是契合侯麦风格的,改编成探讨重点偏向心灵和意识的偏差误解,更接近「追忆」式的斯万和奥黛特如何用嫉妒雕刻浇灌了爱情的模式(倒和《娜嘉在巴黎》中提及研究普鲁斯特呼应)。

他因为倦怠于知识分子圈子(戈达尔再次成为象征),因恐惧年华流逝;她则缘于对爱情的失望而产生冷淡。托尔斯泰笔下的他们将情欲作为和解的手段(更能凸显婚姻的无望),侯麦则规避了正面描述(且在短片体量内无法完整呈现),他们的沟壑更多聚焦于精神层面的无法融合。 |

|

《手册》同仁习作,编辑部集体打酱油。除了表哥大概没有职业演员,体贴的选择不说台词不录同期声统统用丈夫独白来叙事,是ppt电影...以前总觉得导演们演技都挺好的然而候麦老师这个又要愤怒又要嫉妒的看来担子太重,旁白写得是蛮好的不过基本棒读,情杀快成默片喜剧了...出场人物和地点指南:https://www.thecinetourist.net/eric-rohmer-in-the-rue-de-la-huchette-c1956.html |

|

2021010 上海影城。有声默片。建议逼人相亲的朋友观看。从根本上否定爱情,更别提婚姻了。散场时听到有男生说女主太可恶了,可能需要罚看侯麦任一作品三千遍。 |

|

钢琴配乐紧着忙活实在有点吵。旁白语气却平淡到好像纪录片风格,丝毫没听出这人犯了罪在反思。女人在搭讪求爱过程中的表情淡漠,也不知道是为了配合剧情以示内心无爱,还是演技匮乏表演生涩所致?而瘦高风衣的侯麦男主在这个阶段发挥也没好到哪去。反倒是最后略显夸张的暴力突发……的确很法国(尽管是根据列夫托尔斯泰小说改编)!因为其他国家在处理这场戏时,死的通常是另一方。 |

|

过分众星云集了 真·卖力演出 @影城一厅 |

|

侯麦本人的演技可以说蹩脚到惊人了,第37分最后的那个动作真是看一次笑一次 |

|

本来还想说新浪潮五虎将怎么就来了四个,一看摄影服了...... |

|

男子认为有权通过骗取的婚姻和爱情满足自己卑微的自尊心,但当女性意识到骗局时同样有资格追求自己的爱情,而不是被道德绑架顺从地陪丈夫演戏。音乐催动嫉妒的怒火和杀意,匕首下的女孩成了最终的牺牲品。影展看完了,旁边座位的两个蝻性大学生说“换成我一刀怎么足以解恨”。 |

|

洪尚秀在电影里画三角形讲你看到的和真实的关系,以及《处女心经》的叙事手法,是不是启发于此片,一猜。最后小白脸拿起外套要走,被拦住打了一架,走到门口外套就自动挂在那了?这样安排倒是不用猜,洪导侯导都有这生硬的病。 |

|

侯麦演技绝了 小拳拳空中乱飞 |

|

窥视与跟踪的形式、浓烈的文学化气质和自我诠释欲望,以及对即将滑入道德危险境地的男女情爱进行沉思的主题,这些侯麦的标签式风格在这部默片般的电影里已初露端倪。大莫莫演技浮夸,但穿黑风衣的颀长突兀的身形,像自带倾斜镜头的功能,阴郁而扭曲。手册五虎将没找到负责本片剪辑的里维特。坐在那里温和笑着的导师巴赞最让人感动。 |

|

道德故事延伸至刑事案件 |

|

跟侯麦学习了生气时小拳拳锤你胸口。 |

|

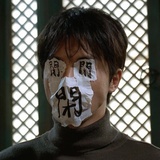

“1956年初,侯麦着手拍摄16毫米影片《克鲁采奏鸣曲》,改编自列夫·托尔斯泰的短篇故事。侯麦借鉴萨沙·吉特里的方法:先拍摄无声电影,然后配上画外音评述。”“在布里亚利身上映射出自己与杰高夫的含混关系。”“侯麦又一次向朋友们求助。戈达尔拿出自己在福克斯(FOX)做新闻专员挣的钱为电影付了胶片费用——他是这部作品的制片人,同时在杰高夫家拍摄的那段晚会场景里也有他出镜。片中有一小段场景是在《电影手册》编辑部拍摄的,以巴赞为首的全体成员悉数在场。里维特依然协助他完成剪辑工作。片中这对夫妻的公寓是电影俱乐部的朋友乔治·卡普兰借给剧组的。配乐用的当然就是贝多芬的《A大调第九号钢琴与小提琴奏鸣曲》,又称《克鲁采奏鸣曲》。”

——安托万·德·巴克、诺尔·艾柏《侯麦传》,第二章:从谢赫到侯麦 |

|

《侯麦短篇集》中最长的一篇,拿来记录。

侯麦始终不太是我的菜。小男女日常小情绪小心思的…… |

|

侯麦这演技和编剧生生把托尔斯泰变成了爱伦坡和弗兰肯斯坦,他要是多演应该也可以成为伟大的演员,非常珍贵的新浪潮众人客串 |

|

小提琴 X 钢琴 |

|

争吵之后的那种解脱,代替了想要爱和被爱的渴望 |

|

这cast阵容。。。简直了。。。第一天团。。。 |

|

比痛苦更令人蒙羞的是孤独,所以他寻觅这样一个女孩子,她的认同撑起了他的尊严,她小心翼翼出现在他计划的每个需要她的位置。而后,他们不再凝望彼此(也从未真正有过)。他认为她的生命是对他彻头彻尾的否定,于是他杀了她。默片配音的“我的自白书”,克服脸盲寻找彩蛋的乐趣冲淡了压抑和恐惧,侯麦还挺适合演变态的… |

|

原来早期短片时期侯麦也会演得这么用力的 |

|

“她缺乏自信,所以需要找一个男人来引导她” |

|

睡了。。。 |

|

1.5。两个感受:一是侯麦和编辑部出镜的各位都不太会演戏,生涩而浮夸的表演倒显得有些可爱;二是这时候他们还不太会拍电影,始终要依靠喧宾夺主的自白来补足叙事和衔接影像,体验接近阅读而非电影。 |

|

https://www.thecinetourist.net/eric-rohmer-in-the-rue-de-la-huchette-c1956.html |

|

已然成熟的侯麦。隐藏在无爱婚姻中的欺骗、自欺、精神缺失与性别对抗,求认可的虚荣男主最终崩溃于“无法被爱”这个人生全盘自否的挫败意识。侯麦能看中托尔斯泰这个文本和贝多芬曲子的内在情绪,也是对人心洞察到一个程度了。形式上很像默片。 |

|

看完方知是侯麦。 |

|

如此关键,如此重要

在没有预料,错误、懊悔中爆发 |

|

#法国电影大师展# @影城一号厅,短短五十分钟,但心理描摹细腻,性格变化合理,导向一个杀死妻子的必然结局,侯麦老师塑造的男主角形象特别具有典型性,如果不是托尔斯泰“编剧”先入为主,这样的男人四海皆准,什么爱不爱的,为了面子讨老婆、将女人视为工具人的不乏其人;浓浓默片风,夸张的表演风格、时不时的虚焦,加上接近不可思议的牛逼演员表,一度陷入怀疑他们制作本片的心态,别人聚在一起手痒可能是为了打麻将,而《手册》亲友团、新浪潮虎将们齐聚一堂手痒则是捣腾了这部伪默片;戈达尔老师的围巾仿佛哈利波特附身doge |

|

侯麦找来了一群大咖帮他拍学生作品 |

|

自导自演,难得出镜这么久。五虎将全参与,还可一览编辑部的环境。 |

|

#法国影展 手册版婚姻(道德)故事~ |

|

《电影手册》主将全员上阵、“新浪潮五虎将”齐聚一堂,侯麦自导自演,巴赞、戈达尔、特吕弗、夏布洛尔友情客串,《克莱采奏鸣曲》是一部“多手联弹”之作。

默片与旁白相结合,讲述了一个反叛、嫉妒与毁灭的故事,婚姻不仅是爱情的坟墓,也是当事人的坟墓。

作为一部“风格练习”之作,可以管窥新浪潮的活力与生趣。 |

|

侯麦早期作品,改编托尔斯泰,《电影手册》编辑部齐上线,除了比较显眼的戈达尔,还有特吕弗、夏布洛尔,甚至还有巴赞 |

|

利刃殒命的剖析。善于自我分析的人真的可怕,在本是无爱的婚姻里爱上对方更是可怕。表面平静,内心已灭你万遍,一厢情愿面对无爱,为自己开设的一段“离婚冷静期”也是徒劳无用,没想到最后还是要这痛苦来浇灭我的愤怒。婚姻是双方的炼狱、丑态的放大镜,即使会自我剖析,也依然控制不住情绪。誓要扼住对方呼吸的婚姻,逼急了,可是要见血的。 |

|

侯麦,鸡瑟斯。大卫芬奇看了会沉默,吉莉安弗琳看了拳头变硬,艾米邓恩看了都想杀人。 |

|

不要为了结婚而结婚,为了摆脱独活于世的清冷感草率的进入一段不合适的婚姻比独自一人孤独的活着痛苦百倍。 |

|

冲着《电影手册》编辑部看的 但我果然还是不喜欢候麦啊 |

|

他者视角引领着故事 再加上侯麦的身形个头突兀感 收尾呼应的争吵捅刀子戏真有点儿伪劣德莱叶的吸血鬼的意思 哈哈哈 有种反式 Woody 作品的味道 而且历来他的作品法语口音之百听不厌 (幸亏没有学法语听力课的 ptsd) 更胜老头儿的逼逼叨叨 2333 |

|

好困。。还在找戈达尔。。中间虚无段想起燃烧 |

|

文学好 |

|

酱油巴赞 |

|

三星半。早期侯麦,托尔斯泰加新浪潮五虎将,可谓绝无仅有。又一个杀妻建筑师的故事,侯麦本人出演的男主角挺像那么回事 |

|

侯麦的笨拙,戈达的风流 |

|

4.0。1.安德烈·巴赞和新浪潮五虎露脸、场景还有《电影手册》编辑部办公室,一群人鼓捣了一部托尔斯泰的作品。2.男主角即使放在当下也随处可见,女性成为工具和点缀。 |

|

手册之父&五虎将联袂演绎托尔斯泰版《今日说法》。的确,我们都可能沦为自己想象力的祭品。#Rohmer六短片# |

|

呓语一样的旁白配上古典乐,比起个人浪漫叙事更像城市奏鸣曲,尤其是寻找anger outlet的核心,不是出于hatred也不是出于love,是出于“avoiding the fantasized reality of banality” |

|

一則男主視角的道德故事,心理獨白與奏鳴曲貫穿始終。正如全片都在具有欺騙性的男性主觀視角之下,女性被男性虛榮心所騙,在婚姻的陰影下尋不到出路。能看到眾多新浪潮大師的身影,依舊年輕帥氣戈達爾最搶眼,化身知識分子代表。侯麥的演技拙劣,非常出戲。 |

|

侯麦的拍摄手法还是蛮OldSchool先拍摄无声电影,然后配上画外评论音轨。更难得是新浪潮一批中流砥柱在短片中的集体亮相。 |

|

有困到。导演的演技不行啊。 |

![豆瓣评分]() 7.7 (534票)

7.7 (534票)

![IMDB评分]() 6.2 (497票)

6.2 (497票)![TMDB评分]() 5.89 (热度:1.64)

5.89 (热度:1.64)