|

為甚麼被翻譯成灵欲春宵???????????? |

|

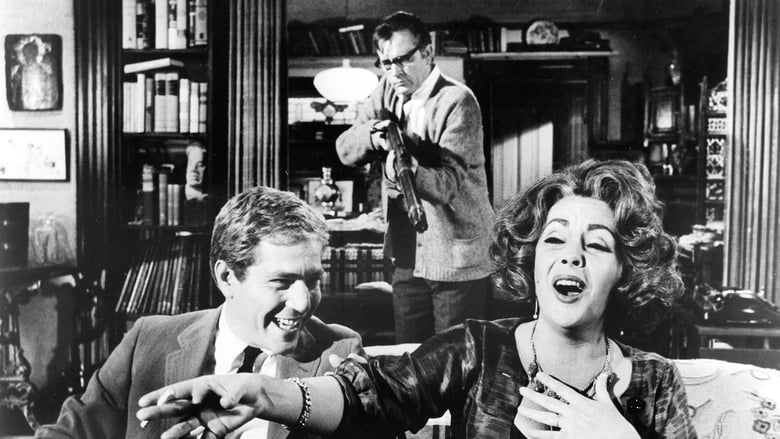

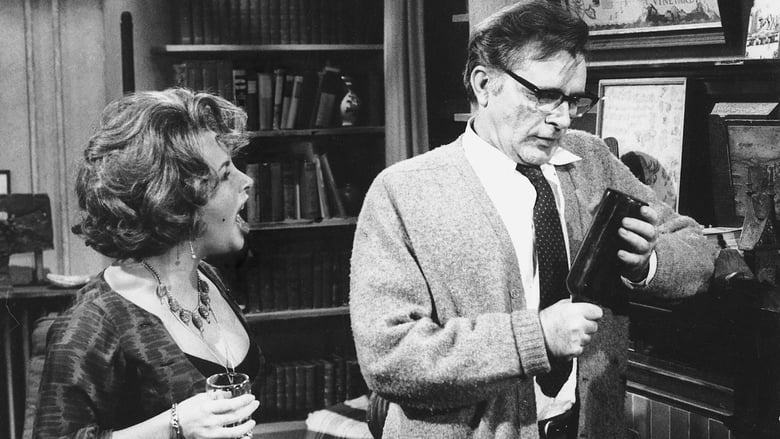

唯一一部获得奥斯卡所有提名的电影,舞台剧改编的撕逼片(如[杀戮])鼻祖。浮华与宁静假面下的伪善与疮疤。四人表演都无可挑剔,但惟有伊丽莎白·泰勒完美诠释了对虚无洞若观火的体察与随之伴生的玩世不恭的疯癫。尼科尔斯功力深厚,剪辑已有[毕业生]之影。猎枪阳伞的创意令人拍案叫绝。(8.0/10) |

|

面目狰狞、疲惫无爱,仅剩下“互恨”的婚姻,将当事的两人都操成了傻逼。言语的互殴、怨憎的宣泄,瘴气的狂飙,又把观众们都操成了呆逼。黎明时两位仇家看似短暂的和解,也不过因为彼此乃相依为命、不可互缺的战友,还要携手今后无数场战斗,在生活中继续短兵相接…看这片子就是活活的折磨与自残。 |

|

OMG,实在受不了这部话唠片,絮絮叨叨个没完,让人无法投入,废话连篇不说,说不上哪句你疏忽的台词促进了情节的推动,这片子让人看的烦躁。很讨厌男主角那个角色!在我看来,本片远不及妮可基德曼的《兔子洞》~~ |

|

本片是奥斯卡有史以来唯一一部获得奥斯卡所有13个奖项提名的电影,即最佳影片、最佳男/女演员、最佳男/女配角、最佳导演、最佳改编剧本、最佳艺术指导/布景、最佳摄影、最佳音乐、最佳服装设计、最佳音效和最佳剪辑。 |

|

刚开始一个小时都没看懂,不过后面丧钟想起后一切都明了了。很悲哀,但拿到现在同样能参照。男主给人印象最深,表演教科书。这片让人想起长夜漫漫路迢迢。 |

|

看的时候实在是很不自觉就会把泰勒和伯顿的私人关系往里代,心想他俩不会在家就是这么折磨彼此的吧。电影里两个人真的嘴狠到没底线,怎么伤人怎么来,火山大爆发,两个年轻人站这么近自然被熔岩星子烫得面目全非。译名确实让人摸不着头脑,但是这个电影叫啥好呢?四个疯子一台戏吗?韦克斯勒摄影赞 |

|

与格瑞丝凯莉因力压朱迪加兰获得奥奖影后而引起巨大争议的那部《乡下姑娘》一样,都涉及到了酗酒与丧子主题且同样的高度舞台剧风格,看来“难免俗套”这四个字不一定专属于谄媚观众的好莱坞商业类型大片?个人对于酗酒故事之所以总是有所抵触,就在于角色总是烂醉如泥却从没来耽误他们的台词对白?永远不会出现结语、错字和重复,明显已经脱离了写实维度而沦为炫技舞台(剧中的屡屡念错名字和科系并非由于宿醉而是刻画性格故意为之)!而这也一定程度解释了为什么影片最精彩的桥段反而来自那段与戏剧表演风格迥异的:波顿举“枪”从后面逼近沙发对准泰勒……情绪推动,悬念顿生,惊奇反转,全都有了。最重要的,还是一个高度电影化的构思!……三星半。PS泰勒在片头反复提及的那部贝蒂戴维斯的电影是:越过森林。 |

|

据说安叔把这片研究了几十遍~~拍《色戒》前给全体主演列的看片功课第一部就是它~~歇斯底里无法无天的片子~~ |

|

根据这个双鱼GAY翻编的电影啊,一样的话剧风格.如果不是出去跳舞,简直就是标注三一律的再现.女人们多少都有病态,神神叨叨歇斯底里.我的耳朵被吵得疼.但是,剧本真的很强,处处都有双关的YY式嘲讽.狂野发飙也堪称经典.四个人的表演,撑满拉锯战.少有的女重家庭里,男人们也不是等闲滴.. |

|

Martha和George的婚姻千疮百孔,流泻出来的是无尽的恨和无力的爱,如同那把打开伞的猎枪,仇恨针锋相对到一触即发时最终只能是无力的虚晃。他们恨不得掐死对方,他们为了维持婚姻编织幻象,当揭开真相将满身伤疤置于阳光下时,他们又相互扶持休养生息等待下一次继续伤害彼此。这是部看得太累心的电影,看一次就够了…… |

|

荒诞,隔离,人与人之间的无法理解,他人即地狱,逃避现实,灵欲纠葛,女性主义,等等,能将如此众多的题材集为一体的电影寥寥 |

|

对同样的剧本,电影版体现出一种强选择性的hidden and highlight,不光是动态的景框,还有放大了的人物(调度在脸庞之间)和放大了的声音(更能轻声低语),尼科尔斯让人物穿过明暗光影,构成前后景的透视,这些电影化的处理可以看作《毕业生》的练笔,更重要的是,用正反打、运动镜头、快剪这些技术,对场景和视点进行迁移,给予心理变化以物理空间转换的背景,草坪和酒馆的场景对密集的台词节奏起到了调节作用,但也损失了一点戏谑的强度(比如在绿帽时读《西方的衰落》)。这次看又感觉不在场的“儿子”像是个反俄狄浦斯的存在,而每句话都会实现它自身,不管是祝福还是诅咒。“我们不能分辨真实与幻想,但我们必须假装能。” |

|

靠着话语、规则、游戏和幻想维系的一个中产阶级家庭。 |

|

说实话闹了两个小时我确实没怎么看进去,向戏剧风格靠拢的带实验色彩的电影果然不是我的菜。。喋喋不休有时候比沉闷不语更让人崩溃,后者起码要知道通过画面传递情绪。这片我印象较深的就是那几个长镜头,泰勒的表演和配乐了。ps女二号演得太像个真二缺了。。。 |

|

Who's Afraid Of Virginia Woolf (1966) 资产阶级家庭生活无聊到底就吵吵笑笑哭哭闹闹,趁着夜色与醉意变幻交锋组合,抖落出那千百次的致命伤创。这片在60年代是否也shocking全剧场呢?2个多小时,导演真是逮着说事不饶人。波兰斯基估计当时也看着烦到不行,忍40多年才整部‘Carnage’(2011) |

|

"Who's Afraid of Virginia Woolf?"怎么会被翻译成"灵欲春宵"............Edward Albee要泪流满面了 |

|

生不出娃的两口子就互相折腾吧,mn一辈子都在讽刺中产阶级。画面表演都很好看倒是真的。 |

|

我突然理解到了伊丽莎白泰勒的魅力//应该说卡萨维茨像尼科尔斯?特写 晃动 疯狂的言语和荒诞的行为 当镜头推到人物面部的时候 我想到这些//这几年我总把婚姻关系理解为战略合作关系 这样设定的情境下某些在现实生活场景中无法理解的关系问题似乎迎刃而解了大半 无法分手的不是特定的人而是牵连粘合一切的关系//影片的上映宣告了好莱坞自我审查体系的彻底崩溃 |

|

少了第一遍看舞台剧的震撼,但电影的确做到了很多剧里做不到的东西,一些特写带来的效果很惊艳。之后看花絮才知道这部片子在对抗海斯法典和促进电影分级中起到了非常重要的作用(另外一部有巨大推动作用的是《放大》)。 |

|

【B+】超欢脱的蛇精病电影,两对夫妇在封闭空间内的撕逼drama大戏,四位主角尤其是玉婆演的非常好,波兰斯基的杀戮和它很相似,但灵欲春宵却更加戏谑讽刺,也更加的悲伤。who's afraid of virginia woolf ?

everyone is. |

|

everybody is afraid of Virginia Woolf, as no one can afford the illusion to be broken and the coherence of life is crashed. |

|

酒越喝越多,嘴越来越毒,

话越说越难听,嗓门越来越高,

心里越想越窝囊,怨念越来越深重,

酒越喝越醉,夜越来越黑,

八卦越听越有趣,笑声越来越放肆,

脏话越讲越顺口,话题越聊越猥琐,

酒越喝越上头,舞越跳越性奋,

身体越贴越紧,游戏越玩越过火,

酒越来越清醒,天越来越亮,

人越来越冷静,心越来越狠,

报复越来越致命,高潮越来越荒诞,

头脑越来越理智,身心越来越疲惫,

对话越来越温情,生活越来越虚伪,

三个月后,‘大地之母’玛莎发觉自己怀孕了,好戏又开始了,

婚姻生活就像一把玩具猎枪,按下扳机那一刻,你不知道它会射出一把雨伞还是一发子弹 |

|

与卡萨维茨的《面孔》类似,主要靠语言揭示剧情。有种荒诞派戏剧的意味。体验派表演在影片中取得很大的成功。四个演员功不可没。 |

|

补标。作为50年代话剧进步式社会剧到新好莱坞时期转变的重要作品,可以看到美国电影缓慢的进步脉络。话剧感依然强烈,不合时宜的节奏也很符合影评人的胃口,但法国式精细复杂的内景戏调度,更先锋的剧作处理,以及更真实且混乱的整体美术设计看得出创作者对老派参考意大利新现实主义与整齐的中产阶级故事的反驳(此处艾特赛克),与理查德布鲁克斯的《冷血》(严重被低估的电影)不谋而合。不过尼克尔斯后面走入激进,布鲁克斯遁入保守,终成俩路人。 |

|

1.神剧情神冲突、神镜头神画面、神表演神展开;2.实兴梦幻。 |

|

《年轻而又英俊的尼克吸引了玛莎的注意,看着妻子向尼克大献殷勤,乔治的心中很不是滋味,一场暴风雨正在酝酿之中 |

|

禁闭(Huis Clos):“原来这就是地狱。我万万没有想到……你们的印象中,地狱里该有硫磺,有熊熊的火堆,有用来烙人的铁条……啊!真是天大的笑话!用不着铁条,地狱,就是他人(l'enfer, c'est les Autres)。” |

|

这部该死的 传说中牛B哄哄的 话痨到吐血的片儿 我在几个月内尝试n次 就是看不下去 |

|

我真心的觉得这片儿太牛逼了!所有的矛盾全部在对白和演员的表演中表达出来了!介麼牛逼!!一直blahblah搞的你心烦意乱,于是,你不就成了片中人了吗?妙哇!【有时你想反抗,有时你想苟且。反抗时力量不够,苟且时不愿忍气吞声。】 |

|

咋看起来该片和“灵欲春宵”搭不上什么,可是思索之后却发现这个片名如此的贴切,贴切到毛骨悚然。 |

|

7.0/10。波兰斯基的《杀戮》就是受本片影响(四人同台),以主角们崩溃的突发事件(假想孩子)来影射时下越战中美国社会的各种不确定因素,镜头语言太强大了!表演、调度、剪辑、配乐完美无瑕,可惜神精病的话剧形式既拖踏又乏味。最气人的是土豆网得了甲亢似的害我从11点半卡着看到2点19分!!!!! |

|

直到破坏三一律的场景出现前都觉得叹为观止,后来又惊觉是不是戏剧方式依然过于明显,过于戏剧化的台词听的着实有点心烦。表演镜头什么的自然是毋庸置疑的一流。 |

|

这个才算是教科书级的演技吧!唯一的遗憾就是目前的字幕还有待改进,感觉有的地方翻得太生硬了……希望未来能有高人修订下 |

|

一路高潮,歇斯底里,原版《革命之路》,除了两个超级主演的片酬,一部超省钱的制作。 |

|

影片的改编、制作、导演和表演都还行 |

|

好吧,talk movie的巅峰,戏剧改变的典范,无数个传奇,玉婆演的没话讲,其实我主要想起spacey同学的那句话了,every now and then, we can make movies like who's afraid of virginia wolf,自夸了 |

|

导演、演员、剧本、剪辑、摄影都非常出色!一夜的疯狂之后,我们会发现其实这却是一个令人有点悲伤的故事。 |

|

最后一部获得奥斯卡最佳黑白摄影奖的电影。当然,和如今的不少优秀的黑白电影一样,本片也是用彩色摄影机完成拍摄后后期再处理成黑白色调。

主演本片的Richard Burton和Elizabeth Taylor夫妇,经历离婚又复婚,最后仍是以悲剧收场。 |

|

Drunk drinking night of 2 couples (without children). 类似《杀戮》的家庭碰撞但醉酒和深夜很快排除掉客套。不理解虚构孩子的意义。伍尔芙=空虚??泰勒和伯顿的演技跟《埃及》比简直天上地下(管窥著名cp)。比毕业生暧昧复杂。拉片! |

|

绝望地空虚,无望的爱恨纠缠的婚姻,绝望的温存,哦,那抹温存! |

|

爱人变仇人,相看两相厌,爱意和温情都没了影儿,只剩嘲讽侮辱伤害,可又像一团揉乱了的头发,你中有我我中有你无法分开。于是现实的无力只好靠幻想支撑,可止疼药吃多了哪还管用? |

|

什么鬼,如坐针毡。小格局戏剧冲突非常重要,然而这都是啥?完全就是没事找事,四个sb同台互相作死。没有戏剧冲突,你台词有趣精炼有哲理点也能看,妈耶这是什么烂剧本?无休无止的无意义话唠,生拉硬拽还扯了两个小时。啥都没有你小格局运镜剪辑好点上堂课也行,然而这运镜简直没法看,也就个别可能有点小惊喜。真是浪费生命。 |

|

《Who's Afraid of Virginia Woolf?》 这么牛逼的片子注定需要看上N遍看懂。。。。虽然看第一遍时都要睡着了。。。。配乐很赞,导演尼科尔斯一年后的《毕业生》配乐也是亮点 |

|

电影版的[谁怕]是真正的pitch-perfect,气氛拿捏得十分恰当,只有最后一幕不甚理想,不过那是因为剧作本身在那里就弱下去了。现实有如大灰狼一样血淋淋,而婚姻这种形式里藏了多少只狼眼睛谁也说不清楚。因此你怎能不害怕现实?它是过去,是现在,也是未来。 |

|

阿尔比是个话痨,还有舞台剧改电影真的是自爆其短,通篇对白容易让电影失色,说到底电影是画面的艺术 |

|

究竟是现实还是想象。或者说,如果沉溺幻想的逃避总有终结的一天,直面现实的残酷将以怎样的方式被更残酷地接受。 |

|

台词台词台词台词台词台词台词台词台词台词台词台词台词................................ |

|

海报很像恐怖片, 中文译名又像情色片, 其实呢没啥大剧情,原本是一出舞台剧, 四个奇奇怪怪的人just talk talk talk, 是玩互相揭短,互相嘲讽的游戏吗, 且就称之为情感交流的碰撞吧. 原来是一位母亲多年来一直无法正视儿子车祸身亡的意外, 才变得有些神经质. 玉婆泰勒的表演还是功力很强的. |

|

7.9f分 看的过程十分无聊,就四个人在那吵吵闹闹,仔细品味可以发觉生活中的无奈。 |

![豆瓣评分]() 7.9 (2816票)

7.9 (2816票)

![IMDB评分]() 8.0 (78,932票)

8.0 (78,932票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 96%

烂番茄: 96%![Metacritics评分]() Metacritics: 75

Metacritics: 75![TMDB评分]() 7.80 (热度:9.75)

7.80 (热度:9.75)