|

亲爱的观众朋友们,看电影不是为了磨练智商,最重要的是净化心灵。俄罗斯是个伟大的民族。我相信俄国最初提出的社会主义和共产主义一定是个美好的构想,人们有着崇高而美好的共同理想。公民,同志,在那个年代是那样热忱的词汇。这是一个充满着崇高哲理的电影,温暖的,关爱的,纯洁的世界。 |

|

很明显,这部电影的外衣是忠犬,内核是政治和社会问题抒怀。

70年代的苏联是苏联的鼎盛时期,福利优越,军事强盛,石油卖得上好价钱。

但这个时期的苏联完全依赖能源经济。官僚腐败很严重,其实是我们道路上一个很好的警示牌。

他依托的是有能力控制国际局势才能保持自我繁荣的路子活,必须强权必须压制。

这条路现在我们看得清楚,是条不长久且脆弱的道路,如刀头舔血。

但在当时,走上去无法回头。

美国也正是在此后吃足了控制能源的甜头,更加疯狂的掠夺这个世界,以求掌握一切。

在发展探索的路上,我们上路较晚,但也幸运的有他人先一步做了探索。我们的方向永远应该放在稳定的成长上,有病有伤积极的治,有错主动改,年轻人不要妄信了他人的魅惑有事没事想把什么都推翻了重建。今时的世界,对外人来说,推翻是目的,让你重建却断无可能。 |

|

大多数狗狗电影基本上就是单薄肤浅地复读机式歌颂一遍狗的忠诚属性。改编自同名儿童文学的本片则迥然不同,这绝对是我目前为止看来最意蕴丰富的狗狗电影,狗狗的忠诚被置于次位。整个故事如同旧俄国小说家那样娓娓道来,展现了70年代苏联城市生活方式,跟随着比姆的视角看遍了人间冷暖。而到了结尾处又好像普希金的诗,经历了悲剧却仍然乐观面对。自然风光是叙事的一部分,前半部悠哉悠哉,有天人合一的境界;后半部比姆在俄罗斯的冬雪中踽踽而行,受冻取暖,人心的变化。即便男主人知道“勿以恶小而为之”,但他还是行贿了。结尾处的枪响令人心碎。高度艺术化的狗狗电影。冷门神作。 |

|

13年想看的片18年终于给看了,没哭,就是有些不甘心,明明很温暖却居然不是《小猫虎子》那样的完满,结尾还谈希望,导演好像在一边自杀一边笑着跟别人说你们别放弃啊....苏维埃的套路是不断给予希望再挫败,挫败中给点回暖再继续套路...很强的教育感,富有年代特有的美,别说没有苏联人的冲动大概也缺乏他们深沉的敏感。作恶成本低为善成本高,这在今天也并不陌生,社会药丸并不完在一个人身上。主演竟然是吉洪诺夫,我的施季里茨啊! |

|

呜呜呜哭惨了,孩子们会伤心死吧 |

|

比姆要的不是温饱,是爱和不被人背叛。这部苏联影片在当下那个环境,一幕一幕想到的都是那个时候的中国以及现在的中国。美与丑善与恶,被伤害的除了比姆的心还有主人那颗伤透的心。善良的人被凶恶的人害死了,善良人心中的希望被恶人的无耻地打压了。幸好还有孩子,孩子的未来就是这个社会的未来 |

|

通过狗寻找主人接触到的人来展现前苏联社会中繁复的各行岗位百姓的状况,人当然有好坏,但制度体制办事的规章程序是固定的其利弊有些讽刺,而战争英雄(历史)和小孩子(未来)多是正面的形象,官僚都不太好,看时一度把动物换成人也有些意思,难得的宠物电影没有刻意煽情但片子太长了。影博苏俄影展。 |

|

70年代苏联的忠犬八公,描摹人与动物间真挚情感的同时不乏对优劣人性的真实呈现,雪地上空的四声枪响如泣如诉。春夏秋冬又一春,尽管回避了生离死别,却叫人看得异常沉痛。“她默默来到那片白桦林 望眼欲穿地每天守在那里 她说他只是迷失在远方 他一定会来 来这片白桦林” |

|

多年后重温,依然会为朴素细腻的前苏联电影的浪漫主义美学陶醉。关于一条狗的悲伤故事,有着与忠犬八公同样的催泪效果,而且用一条狗的经历串起的人世间的众生相,每个人物无论大小都丰满有趣,难能可贵。影片还隐含着对黑暗政体的不满和对未来变革的期待,这是我当年没看出来的。才知道此片的导演是拍老版的《这里的黎明静悄悄》的那位导演,还有主演是大神吉洪诺夫,看这电影真是赚到啊,三个小时一点都没觉出长。 |

|

那些毫无同情心的人类,用狗侮辱他们,其实是对狗最大的侮辱。虽然剧情上仅仅是类似忠犬八公的故事,但是导演却通过一只寻找主人的猎犬用真实的镜头带给观众对整个社会道德层面的反思。雪地里的枪声给人无限回想,悲伤无以名状~ |

|

两人看,哭成傻子。。。导演是斯坦尼斯拉夫·罗斯托茨基,儿时看过的的神作《这里的黎明静悄悄》的导演,怪不得。。。苏联那时候很多的生活细节也是值得细细品味,冬天终会过去,春天总会到来,总有希望。。。都是苦难深重的民族。。。另,童自荣配音辨识度还是高。。。 |

|

写真话的可以拿钱,说真话的要付出代价。主人住院,狗独守空房,深夜幽嚎。写给狗的信,狗很感动。“从小善于观察,热爱生活,长大就不会成为冷漠的人。”是不是疯狗不是狗本身能决定的。狂犬隔离所的人给钱才让人看狗。狗最后被折磨死,如果当时有寄养宠物的店就好了。俄罗斯有冬天就有春天。

|

|

人类最坏啦!如果比姆和主人不是住在单元楼、而是住在借宿的那种森林小屋,结尾会怎么样呢……| 有清晰一点的画质吗TUT 2014-05-11想看 |

|

最优秀的动物主角电影之一,不知道是否影响了《八公》,二者在结构上具有高度的重合:濒临出局、赤裸生命的纯种狗/将狗视作与人同等伙伴、与社会对抗维护动物尊严/都经历过得到与失去并对彼此忠诚信任……但相对于《八公》内容中充斥着对大正民主/浪漫时代的怀念(小八遇到的都是好人,在离开了教授之后,小八再也没被当作“人”/家的一份子看待),《比姆》则在怀念俄罗斯民族淳朴性格、集体主义精神的同时,展示了更多苏联中期社会主义的阴暗面(僵化供给体制带来的黑市、科层与威权体制带来的官僚、弥漫社会各界的功利主义气息……),从而具有更大的反思性,也提供了一个更群像的视角:不同于八公的守候,比姆选择了主动出击,也因而与形形色色阶层、背景的成员相遇(或许也与和俄罗斯/社会主义风格有关)。具有典型的诗电影风格(大量的空镜头) |

|

好多年前在线看过,画质一般,彩色片被看成了黑白片画质;今再看HD版本,起码对得起这部以风光为复线的电影,电影很长,但是我依然记得那个不忍看到的结尾,男主人把希望給了下一代孩子,在孩子身上我们看见永远是那么纯洁和善良。以狗鉴人,成人世界的善与恶美与丑爱憎分明,毕竟人性的美好还是电影的希望,在大自然的包容下,我们人类凸显的是那么渺小,很多时候连一条狗的生命都不值,别看比母才在人世间感受了温情冷暖的三年。 |

|

真感人啊,一九四几年的苏联真是一个值得向往的社会,人们大都很善良,偶尔有个不善良的,把比姆给害死了,md |

|

無盡的哀傷,經典的狗片。望著它的眼睛,卻看到了那雙眼睛裏我們自己的嘴臉。但願這個世界,能變得更加純潔。只為紀念這樣一隻比姆。 |

|

因为先天缺陷拿不到好狗证,从被打上烙印的那刻起就注定了比姆的结局。一个特立独行的人哪怕再驯良聪慧,终究敌不过人心的丑恶与冷漠。而在片尾,伊凡内奇还一脸麻木的企盼着新希望。新生的杂种狗比姆登场,预示着悲剧的注定重演和循环。好不凄凉。 |

|

狗比人还惨,人可以发泄,狗只能忍着。 |

|

看到主人入院,比姆满街奔跑,茫然无措的样子,泪流满面…影片拍得似乎很好,但是看到最后我觉得比姆之所以命运凄惨,是因为它有一个不负责任的笨蛋主人…刚开始我觉得那些它碰到的自私自利的人害了它,但后来我觉得如果主人成熟负责一些根本不可能让它那么悲惨… |

|

8,苏联的忠犬故事,但不仅仅停留在表现狗的忠诚上,用狗在社会当中的处境来反映成人社会生活中不同个体的道德差异和人性优劣,非常直接美丑对立,就很像一个寓言童话故事,70年代苏联情节剧是最像好莱坞的,充满了简单但饱满的情感力量。 |

|

喜欢这部小说 也喜欢片中的主演吉洪诺夫

但这是一部看一次哭一次的电影 所以看完两次就不敢再看了

|

|

狗狗在很早以前就当演员了,比如卓别林早期的短片,里面的狗狗演得挺好的;关于忠犬的电影不少,就狗狗“演技”方面来说,比姆可以当之无愧的获奖。 |

|

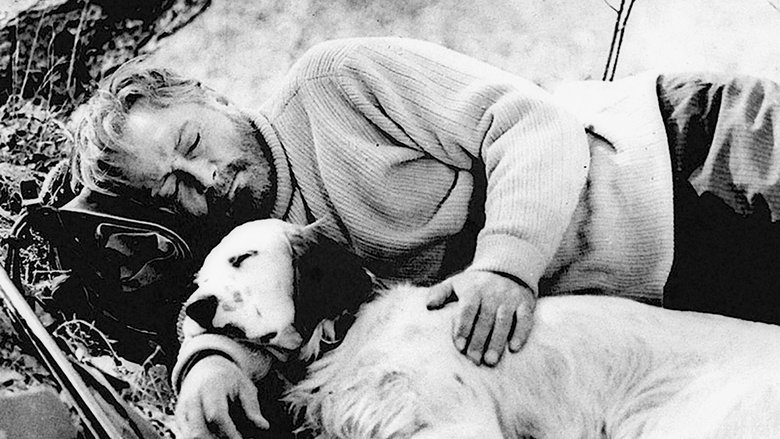

森林一片寂静,只有桦树叶子快乐地颤动着,沐浴在阳光下。啊,金色的森林!这里是你的幸福之地,是你沉思默想的地方。秋天的森林,使人也变得纯洁无比……俄罗斯有冬天也有春天,但愿这个世界能多一些善良的人。 |

|

很有教育意义,即使是苏维埃的年代拍的 |

|

我的安德烈!我的比姆啊~~~~泪奔 |

|

狗眼看尽世道人心,那时候的苏联还人人互相称为同志,公民,单纯而美好。 |

|

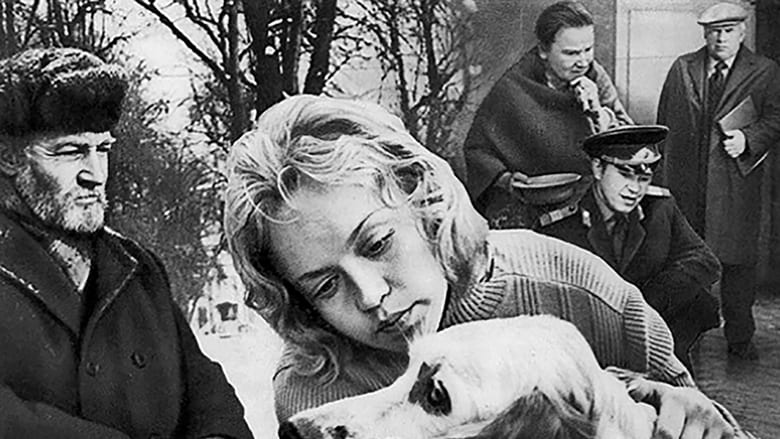

这是部原苏联电影,带有俄罗斯民族特有的诗意与哲理。

一位孤独的老人偶然中发现了条流浪狗,老人精心照顾这只叫比姆的狗。被社会冷落的的人和被人类抛弃的狗狗之间相偎相依,产生了依恋。从此他们不再孤独,也感到了人间温暖。可惜好景不长。老人因病住院,只好把狗托付给邻居。狗狗哪里甘心,一路走上了寻找老人的道路,在寻找老人的旅途中,狗狗遇到了各色人等,有好人,也有坏人。

看得出来,导演是想拿狗作为实验的触媒,来探讨社会与人性的良知。这部电影触动了观众内心的软肋,让观众感受到了人性和狗性的美好。获得好评一片,故此获得当年的奥斯卡最佳外语片提名。 |

|

我知道一定会很难受,中途都不敢往下看了。经历千难万险,明明就可以重逢了呀,为什么不给个光明的尾巴,因为这不是儿童文学吗?一个肥蠢恶女人的怨念有多强大啊,真想把她大卸八块。小狗一生只认一个主人,这就是它的悲剧所在。好想呼噜啊,虽然呼噜绝对没有比姆忠诚。论小说,《木木》好些。 |

|

极力推荐! |

|

比《忠犬八公》拍得好 |

|

挺好玩的片子,但是太长了,没有坚持到最后,对我来说,算是观察前苏联的一小面镜子(标放) |

|

比姆的部分感情动人,一个眼神就足以让人戚戚,它经历的任形形色色,也足够见证苏联当时道德层面的全貌,有人性的光明,也有人性的黑暗,对待狗的态度,也是他们在那个特殊年代的道德抉择,不仅是人狗情,也是对历史的回顾,未来在孩子身上。 |

|

“世界上任何一只狗也不会把普普通通的忠诚看作是什么特别的品格。然而,人们却偏要把狗的这种感情抬高到建立某种功勋的程度,这是因为并非所有的人都是这样经常地具有对待朋友的忠诚品德和始终不渝的义务感,这是因为上述品德尚未成为人们生活的根基和生存本身的自然的基础,这是因为心灵的光明磊落还没有成为人们自然应有的状态。”——电影无法拍出文学的深度,但是影像的优点却更能煽动人类的情绪,原著完全是借比姆的视角写人事,而电影却更好地表现了生命的孤独、易逝,以及那份隐藏在季节变化中的生命的哀愁。 |

|

《白比姆黑耳朵》比忠犬八公早十年的“犬”片催泪佳作。

雪地上空的四声枪响如泣如诉。

春夏秋冬又一春,尽管回避了生离死别,却叫人看得异常沉痛。“她默默来到那片白桦林 望眼欲穿地每天守在那里 她说他只是迷失在远方 他一定会来 来这片白桦林”。 |

|

脸干了又湿,真让我第一次泪崩的,不是狗狗的苦难,而是他们发现男主写的文章都是写给狗狗的。影片不是专注于狗所受的苦难,而是把目光投注在形形色色的人,以狗狗的经历引向苏联社会问题,教育,政治,机制僵化的一些问题。不过导演还是很温和的:“苏联冬天过去总会是春天的”。苏联电影真是细腻温情啊 |

|

8.8

他的心和他的外表一样黑白分明

他乖巧、柔顺、善良、忠诚而坚强

他像他的主人以及所有帮助过他的伙伴一样

他叫比姆

他是一条狗

他生前活的像个人样

他不像另外一群人

活着时就已经是一副人模狗样 |

|

一个世界分为好人坏人\善良的人和丑陋的人\这样的认识自然引出了春天温暖和秋天的落叶,想想就让人胆寒~~~ |

|

#电博俄影展#感人至深的忠犬片(居然拍出爱情片的感觉):寻主旅途中的朋友与敌人层次丰富对比鲜明,围绕一条猎犬引出人情冷暖世态炎凉,具有极强的批判性和对知识分子的同情;摄影配乐旁白都很70年代苏联风格,俄语原音版很难得,不过画质太渣影响观感;气死人的恶肥婆,一卢布行贿很讽刺;想到《温别尔托·D》和屠格涅夫小说《猎狗佩加兹》。 |

|

居然是国语配音,可惜画质很差。电影很好看http://www.56.com/u13/v_Mjg3MDkyMTA.html http://www.56.com/u13/v_Mjg3MDkyMTA.html |

|

苏联的电影有一种特别的美感。朴实细腻的画面,舒缓悠长的音乐,让人可以很快的投入其中,随着情节同悲共喜。电影以小狗比姆的视角,还原出来当时社会的众生众相。旧的苦痛逐渐被人遗忘,善与恶相互抵触并共同存在,未来属于孩子们,有希望,便存在各种各样的可能性。 |

|

结尾真的不忍看……比忠犬八公的故事要好看深入的多,一只狗居然演了一部三个小时的电影,现场究竟是怎么调教的啊 |

|

总有那么些见不得小动物的人,见到狗就要找茬或者直接下毒之类的。对养狗又有了其他思考,独自一人居住的话养狗是否是一种好的选择?狗狗认定你为唯一的主人,如果像电影中那样出了什么事,只能长期把狗狗留下,是否是对狗狗的不负责?其他人虽然也能照顾可在他眼里你就是他的唯一。修勾很好很可爱,但是养狗前也要谨慎啊...... |

|

狗实在是人类最为忠诚的朋友,就算你觉得是愚忠,这样舍己为人的精神在如今的时代也实在是稀缺。以狗的视角来审视人类,有些人也许真就是那么不堪,同样身为动物我们并不比任何动物高端,也就自然应该与他们和睦相处。也许归属感是每个动物内心最柔软的地方,谁都不想一辈子流浪,谁都渴望家的温暖,那份最为原始的召唤也是我们为了心中所爱而不竭奋斗的最佳原动力。 |

|

非常好的影片! |

|

人性里最饱满的还是爱吧。敞开了哭把 |

|

它只是一只狗啊,它干吗那么坚强那么执著啊!! |

|

俄罗斯的四季,冬去春回,狗子太惨了 |

|

动物世界犹如孩子们般单纯,哪知成人世界的复杂。所以说不养宠物并不是不喜欢宠物,而是承受不了失去它们的心痛...... |

|

好的电影是在拍狗也是在拍整个时代背后的故事 |

![豆瓣评分]() 9.0 (806票)

9.0 (806票)

![IMDB评分]() 8.1 (2,414票)

8.1 (2,414票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 94%

烂番茄: 94%![TMDB评分]() 7.40 (热度:3.82)

7.40 (热度:3.82)