|

7。关注民生,也提生死 |

|

与世隔绝的世界尽头 |

|

看了没字幕好不爽,求字幕 |

|

玄的很 |

|

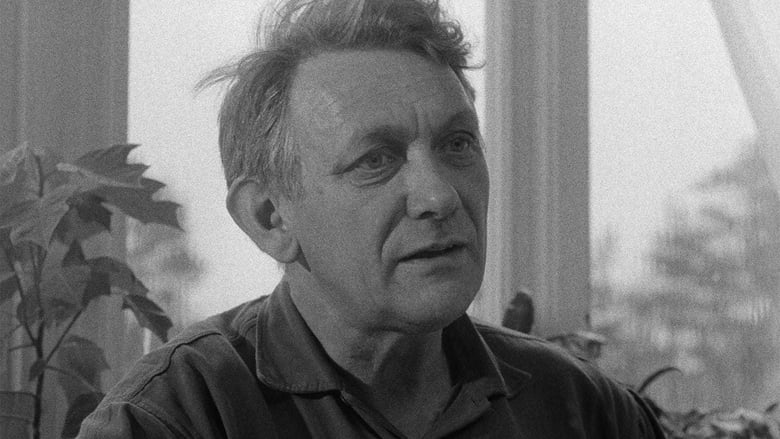

伯格曼的纪录片,1979年他又拍了《法罗档案 1979》。"The reality of Fårö has had a stabilizing impact on me and my work. By living in a reality I understand and whose proportions I can grasp, I can gain better insight into what happens outside it." – Ingmar Bergman, 1970 |

|

[2020年3月伯格曼√] 伯格曼仿佛在说,此地不错,可以终老。才意识到他是个聊天高手,采访做得相当有水平。蛮细致地考察了岛上的社会组织结构:农民、渔民、邮政、教师、校车司机、牧师(好像少了医生?不记得了),观察了青少年们。成年人们大都喜欢大海或者享受孤独,而青少年们则渴望着离开。惊闻“瑞典的福利体系太差了”,岛上居民十分想要有一座桥;片尾落在了呼吁居民们组织起来争取权利,以及如何改善民生(还是想住下来哈哈哈)上。采访为黑白,其余段落为彩色(包括对青少年们的现场采访)。 |

|

2015.9.21 重看,片长也只有57分钟~~ 不过看完之后突然好想去法罗岛,虽然那里冬天太冷了。孩子们说这里没有工作,没有事情可以做,我想说这个简直就是我想要的生活!还有一个孩子说,如果要去一个看不到海的地方生活,这得多奇怪啊。【就是! |

|

7.0 |

|

才看这部,终于明白导演为啥选择在这个小岛上生活了!主要是为了保存这个小岛上居民的生活权!随着经济发展城市化,导演比较早地关注到这样的小岛反而边缘化了,小学校邮局被拆撤,他们的生活越发不便捷,逼迫年轻人去大城市,小岛上的人们越来越少,生活越来越不便捷,小岛最后荒芜!这谈何人权和平等!而一个小岛上住了一个大导演,受到的关注越多,市政人向上要待遇也好办,小岛上的人生活越来越便捷,也会吸引年轻人留下来,这个小岛兴旺起来不至于消失!小岛日常风景片都是彩色的,采访也是黑白的,穿插着来,既看到小岛美丽的风景,又看到质朴的当地百姓,不理解上面对于小岛居民生活权利的剥夺,理解他们的焦虑和静谧日常生活!最后,年轻的夫妇生下了一个宝宝,还是要相信有希望的,一切都会好起来,如果不能,我们就用自己的力量把小岛保护好! |

|

有人情味的伯格曼。P.S. 一直以来把Fårö和Faroe Islands搞混了怪不得地理错乱 |

|

小岛迷人,或许伯格曼更关注岛上居民的生存状况吧 |

|

伯格曼最后生活的小岛,因人口稀少环境闭塞而呈现出萧索的景象,年轻人们都想离开小岛,即便这样还是有新生儿不断降生,象征着一种希望。 |

|

看的这版只有58分钟,访谈、街采、实拍等等材料外加片头片尾的旁白介绍及评论,兼具人类学价值和艺术价值。一种生活方式即将走到尽头,想起丹青跟我说过的黑河农场。最喜欢小羊出生的那个段落,居然拍到那么多个。 |

|

最早的时候以为是丹麦的那个自治领,后来才知道原来是瑞典哥特兰西北的一个小岛,伯格曼的桃花岛,后来还借给塔可夫斯基完成了绝唱。 |

|

梦 |

|

放了几年终于翻出来看了,是命题作文一样的短纪录片,但还是拍得精准克制,独一无二的味道。四十多年过去了桥还是没有搭起来,空的校车驶上轮渡,是天涯海角也是隐居者的乐园。 |

|

黑白与彩色影像切换;屠宰等动物血性镜头的详细描述。再往前十年、往后六十年,好像没什么改变。 |

|

08年看的。我想要离开,我想要存在﹣﹣ |

|

哦,可来对了你不早说,就这点动静已摄人心魄,最好找些像布下了地网天罗,碳素和水彩从两边夹我,老的机能和新的激素从哪块撑过,光阴是替罪羊也是世界波,海在磨洋工又能有何错。 |

|

前重看“Elena et les hommes” |

|

CC 58min; |

|

比起 1979 缺少影像美感 单纯简略的采访式 |

|

“法罗的现实对我和我的工作产生了稳定的影响。通过生活在一个我理解的现实中,以及我能掌握的比例中,我能更好地洞察外面发生了什么。”——英格玛·伯格曼,1970年 |

|

目光全停驻在羊上,生与死 |

|

【4.0】原始小岛,五十多年后跟纪录片里还大差不差 |

|

穷乡僻壤的法罗岛,作为归隐或自我放逐的伯格曼也很小岛关心生活、就业等民生问题。 |

|

总要有人活着,生活总是会继续。宰杀羊的那段,好像来自假面! |

|

随意看看。 |

|

©️CC伯格曼百年套装 / 伯翁最轻盈的一部,离开戏剧走向具体的人,羊死养生寒来暑往 |

|

在伯格曼的镜头里看羔羊的分娩和屠宰,挺诡异的。 |

|

7.7。很久没看伯格曼了,看完他这部纪录片会觉得他的电影太痛苦了点。不过他这部纪录片的视点不仅关乎个人,更关乎民生,采访个人,将个人的体验和生计真正融入到政治上是我比较欣赏的表达,人们的互相关心或许比口号式的政治理念更值得重视。所以我尤其喜欢采访年轻人、老师和残疾退休妇女的部分,讲教育公平和生存残酷,但尚有佩戴假肢跳舞的机会。 |

|

今晚又看了半本。 |

|

9.4 伯格曼在普及自己生活之地的同时展现了满满的诗意。该片展现了不同年龄段的百姓们对生活、工作、政治以及未来的看法与期望,着重展现了民主对于该岛居民的重要性。在展现生活清闲,民风淳朴的美好时,也反映了极其严肃的现实问题——想要奋斗的年轻人不愿留在这与世隔绝的小岛,而中老年人却喜欢小岛本身的宁静,由此带来的问题便是孤寡老人在生活上的困难难以解决。纪录片保持着客观的角度,但却充分反映了伯格曼的关怀。有机会真想去这个小岛看一看。 |

|

一个再真实不过的小岛,是很多人的向往之地 |

|

伯格曼终究是仁慈的 |

|

讲《存在主义》导论的时候和本科生讲过。尤其是对于欧洲小岛的岛民来说,这种无的、让人期待的、轻快的、沉闷的、临近的、远方的、热情的、不安的、恐惧的等等诸种生存情绪简直太普遍了,乃至于无法察觉。那些稀松平常的,看似普遍的状况实际上深深地烙印在他们的生活里。在这个意义上,我觉得这里的简介把法罗岛形容成天堂,简直不可思议…有时候前行并不意味着过去不重要,只是无法停下罢了 |

|

比起1979更喜欢这个版本,更有电影的质感。 |

|

调查考据关于法罗岛的彩色纪录片,生活随访和真实采访的小岛记录,有气候自然环境和人文环境,社会经济发展与未来的担忧,显示出伯格曼的别特关怀。 |

|

“法罗岛最初叫法罗依,意思是旅程中的岛屿,或旅行者的岛屿。” |

|

我记得。。。有一头猪。。。然后被杀掉了。。。 |

|

关于法罗岛那个时代的生活状态。 |

|

宰羊全过程特写恶心恐惧刺激。人物采访黑白。羊生产。咩,铃铛采访一些百姓的日常、担心、喜好,农场的运作。雪地里沉睡的。废弃的房屋。苍老的皮肤。古旧的物品。葬礼,紧跟着校车上欢快的孩子,有的离开有的留下。儿童画。只有孩子是片中有色彩的人。要了解一个地方首先了解那里人们的怎样生存和死亡。 |

|

色彩和质感很舒服,可爱美丽的法罗岛。 |

|

优酷竟然比CC时长更长。这么不全的配套也能生活下来,真是佩服岛上的居民们。 |

|

CC伯格曼套装,6.8~7分间。

伯格曼在写给法罗的这封情书里,还不忘探索电影的形式,黑白(人物访谈)与彩色(空灵景色)的切换,将纪录片表现的版图进一步扩大。 |

|

“离北极几百英里的地方是哥特兰,哥特兰位于波罗的海,其离瑞典相比俄罗斯更近,在哥特兰东北部是法罗岛,面积40平方英里,这个岛由光秃秃的小山、小而浅的湖泊、稀疏的松林、流沙,还有耕地组成”。一座并不有名的小岛的纪录片,这里是导演伯格曼的隐居之所,及多部电影的取景地。镜片聚焦于整座小岛的生产、生活,确实符合“法罗文献”这个片名,如果观影者对伯格曼的生平,亦或者是这座小岛的风土无甚兴趣,即便只有不到60分钟的时长,内容依旧会让人如坐针毡。久居钢筋水泥城市中的社畜,向往这种文艺的隐居生活;而从未离开过乡野的原生住民,也在憧憬大都市的便利和品质。迁居或旅游,不过是从自己过腻味的地方,去到别人过腻味的地方而已 |

|

剪了一头羊的毛;宰了一头猪;砍了一棵树;捕了一网鱼;盖了一座芦苇小屋。。。

混乱久了想去岛上清静;清静久了想到繁华的闹市,人生就是如此吧。 |

|

找我们建两座桥,问题能解决不少 |

|

宰羊那段印象太深刻了,还有什么芦苇适合用来盖房子,哪里搬石头筑水堤等等,看完这些不禁感慨自己都活了个啥,对大自然一无所知,在现代化的庇护之下根本就只是个任人摆布的傀儡 |

|

他拍东西的气氛真的不一样。好像在说:看,这是我深爱的一切,不要夺走它们。 |

![豆瓣评分]() 8.0 (129票)

8.0 (129票)

![IMDB评分]() 6.7 (532票)

6.7 (532票)![TMDB评分]() 7.00 (热度:0.96)

7.00 (热度:0.96)