|

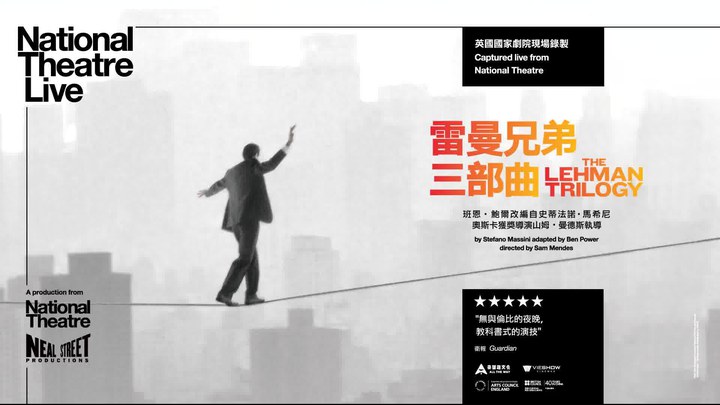

如果不是亲眼见证,我完全想象不到,三位演员,一个固定场景,能够如此张力十足地演绎出一个金融巨头一百六十年的风雨飘摇。主次情节的交错松弛有序,演员在三代人数十位角色之间的转换仿佛跨步过一个不存在的次元摇身一变般舒张自然,台本高度诗意和韵律感,和着设置巧妙、错落有致的单一钢琴背景,一个宏大又波折的不凡命运就在舞台中舒张成一幅长卷。年度NTL最佳,安利给每一位想要感受舞台魅力的小伙伴。 |

|

我看了一次现场,三次英文影像,再看带中字的放映,还是感觉过瘾。它身上凝聚着从文本创作开始,舞台剧创作每个阶段的优质和成熟。所有增减和改变,都能看出思虑和考量。处处可见才华和灵感,每个阶段的参与者都在做自己最擅长、最专业的事。这个戏里有很多技巧性的、思虑的、高审美的、富含选择和取舍的东西。这种想得很野,但走得很扎实的创作法,就是产业和从业人员的成熟,这也让这部剧有更多可以学习的地方。 |

|

他一直梦想着美国……

在漂流于海面的大船上,

在曼哈顿上空的困室中,

在旋转的神奇音乐盒里。

明与暗、动与静、投入与抽离,

你是谁、我是谁、谁又会是谁,

兄与弟、父与子、衰败与不朽。

永远更多,

永远更好,

永远有永远。

笑着,

哭着,

舞蹈着,

穿上最好的鞋。

在清晨的阳光中,梦想着美国……

吟诵着这首资本主义的悼亡诗。 |

|

Ntlive 高清放映版。戏剧最好的样子,谁能想到三个演员一个玻璃盒子一台钢琴撑起一场3个小时的戏,讲述了雷曼兄弟如何从德国来的犹太移民到靠棉花发家到经营咖啡豆银行金融到最后破产倒闭的160年风风雨雨,三代掌门人三幕的戏剧。剧本一流导演一流演员一流配乐一流,全都是一个话剧能有的最完美的样子,今年的最佳 |

|

難怪南總瘋狂安利,太好看了!四小時沒有一分鐘走神。之前沒想到是三個演員撐起整部家族史,三位都是神演技,帶領觀眾進入故事全無成本。雷曼兄弟挺過二十年代還是沒能在千禧年後跟上時代腳步。也曾見證2008年它倒閉時香港新聞全程追蹤社會氣氛愁雲慘淡的過程,唏噓。 |

|

(10/10)2019.10.30黄浦剧场影像。恢弘的史诗,不加矫饰的真诚表达。三个人的命运构成三场时代影像,跨越世纪,用事件陈述历史。透明落地窗的雷曼兄弟的办公室,循时代变化迁移而变幻的布景,透明空间依着命运变化而旋转运动,三个人在限定空间里完成多场景、多角色的演绎,表现上看到对于工业时代的默片的致敬。三场戏从生发,演进,到最后欲望无以承载,野心被时代吞噬,甚至看到一种人类命运循环往复的共同规律,最后的念白是宗教性的,是回到起点,也是湮灭后的重生,雷曼已去,人类依然在重复自己。可能是三年来看过最喜欢的剧,溢于言表。 |

|

“A Magnificent Road to Ruin” ,戏里打了Capitalism的脸,戏外外百封箱演炒到2000刀一张票又被打回来了(而且是在军械库演,深入capitalism的核心么呵呵呵 |

|

世界是一只车轮,祖先的神情浮现在我们的脸上。如戈多换帽子,那这三个演员又是谁呢(想到在yhxp,srp讲给我:装起所有知觉束的麻袋,先验存在的我)资本主义从实体到金融,如同我们从实在到虚空,以稀释作为吞并的代价,黑色星期四时,信仰和股价一起崩塌;这可能是最接近红楼梦的美国玩意了。TMT,P2P,区块链,大数据,全是命运泡沫,从棉花和大火开始,我们是怎么走到这一步的?在那个雷曼的梦境里 侧面打过来的下午光 涂亮了所有人的侧脸 咕噜姆的地洞谜语震耳欲聋地响起:是什么吃掉一切,鸟儿、钢铁、国王和城镇?答案是 时间 |

|

资料馆NTLive,啊彻底被这个旋转舞台和只有三个演员却演出了整个家族史诗所震到了。这种舞台式的时空概念和表现形式真的很让人开眼界,一个相当重要的原因是这三个演员实在太优秀了。剧作上第二幕从实业资本到金融资本的变化写得真是活灵活现、鞭辟入里,震撼人心;当然情感上还是悲剧性/史诗感最足的第三幕更打动人。 |

|

看前对adam godley的印象是各种电视里的律师或者医生看后的印象是卧槽神仙 |

|

虽然很大一部分是编剧和原文本的功劳,但萨姆·门德斯的导演水准,创造的杰出的形式,还是让人大受震撼,看完后他在我心目中已经是在世导演的第一梯队。这部戏在视角形式上异常大胆且精妙,有《百年孤独》的风范,第三人称全知视角、第三人称限制视角、第一人称体验视角的全然混用,一人分饰数十角色的间离,极简的影像舞台布景,繁复的、诗化的台词,都在挑战观众:需要我们拿出拥有的100%的历史感、情感、逻辑与相信,去想象、感知、补白、共情演员的表演与场景的构建。文本洞穿了160年的美国发展史,同时也敏锐地揭露出美国社会形态与资本主义变迁的内在本质。而一切的发端和围绕的关键内核,却又是如此单纯:关于兄弟与父子,关于信任与认同,关于一个人对社会最美好的想象的失控。 |

|

NT2019年出品的舞台剧,会成为新经典级别的好。三个人一台钢琴演出了德裔犹太人雷曼兄弟家族160年的起伏,其实也是一部美国经济史。演技无需吹捧,三个人在一个旋转的玻璃房子里演遍男女老少毫不违和。我最爱的是诗性很强的台词,配上恰到好处的钢琴独奏,全剧宛如史诗,接近四个小时越看越high,想去找剧本来看。棉花、咖啡、石油,哦不,我们的面粉是金钱。每个产业重心转移都展现时代背景,尤其大萧条后讲述to buy的一段,they buy,we sell.人们买买买,不是出于需求,而是一种本能,不停买,让买买买定义人本身,每个消费者都要借钱,作为银行就有源源不断的生意。把资本主义如何设下消费主义陷阱的阴谋讲的淋漓尽致。 |

|

剧本的寓言感还是太重了,不是雷曼的历史,更多还是银行家的历史、美国的历史。想要把一百五十年浓缩到三个小时里确实很难,所以只能依赖不断地制造巧合和回环。最喜欢的还是形式的创意。三个男人,一个玻璃盒子,复杂的、名利场与野心的长史,反而用这样最最简单的形式来讲述。这本身就意有所指。(本·迈尔斯帅炸了!! |

|

演员不是扮演特定角色而是成为口述载体,本质是浓缩的美国资本市场历史;善于审时度势,适应变化发现商机连军火生意都不放过,精明世故汹涌波涛里立于不败之地,经济危机都不能打倒,甚至危机带来的恐慌反而更加喂饱了这头贪婪的怪兽,2008年彻底崩溃仅仅是气数已尽是“时间变数的消耗衰退”而非资本末日;看到中场短片前就很喜欢幽幽出现在银幕一角钢琴师,仿佛故事由钢琴缓缓讲述出来,门德斯说钢琴是第四角色不能更赞同;舞台设计以不变应万变,始终被窥视的透明大盒子,背景和多媒体的设计则千变万化,第三幕资本的疯狂泡沫配得起接近“科幻”的展现;从头到尾笼罩在惨灰的雾霾中,噩梦中才有色彩,结尾是曙光亦或仍是噩梦一场,百年前把真名都抛诸脑后只为在美国活下去的巴伐利亚犹太人,怕是他们自己都不能想象日后的裹挟 |

|

绝了,一方舞台两百年,三个男人四小时。一个犹太移民家族的传奇发迹史。复杂的人物轮转情绪切换,精确的灯光舞美,妙到毫巅的走位和配合。“buy buy buy”那段真是对“双11”绝佳的讽刺。虽然有“叙述”过多,“表演”不够的缺点,可是想想这个故事容量,以及因此造就的流畅戏剧体验,让人不忍苛责。 |

|

三月The One买了票没看成,十月戏剧展终于补上了……喜欢,但不及预期。这个剧缺了某种很重要的东西,是什么呢?真正的情感深度?(后来想明白了,我想看的是批判,而这剧不搞批判(第三幕开始前的音乐相关幕后短片里萨姆门德斯越看越奥胖了hhhh |

|

艰辛的美国梦、南北战争、棉花和咖啡、铁路、犹太信仰的冲击、大萧条、战争…三个演员,三兄弟,三世纪,三幕。没有什么是永恒的,或许唯有在这个飞速变化的世界保持虔诚的“七天祭奠”和最初的进取才能真正不被沦为时间的尘埃。全剧无意做任何教科书的记载,只是透过一代又一代的Lehman姓氏背后的故事回溯盛衰,也做出有些足以戳入人心的寓言,所以始终集中着注意力。但第三幕或许可以更好,比如掺入更多次贷危机、金融多“极”或是经济体系革新的讨论,来填充家庭关系之外的信息量。但那仅仅是锦上添花的安排,所以这样的小缺憾可以留待某天这个强大的剧本(抑或是那个9个小时的广播剧)变成如《亿万》、《大而不倒》的影视化改编就好。 |

|

92/100 #2019.10.30黄浦剧场# #2020.10.1中南剧场# 纽约与美国的史诗,商业与金融业的史诗,犹太移民家庭与美国梦的史诗,人类历史和资本主义的史诗,虽然不真正是史诗但是是史诗感的现代通俗剧场作品。它表现着老一派的注定逝去、人类贪婪的原罪、不休不止周期性的up and down(类似于一种无法停歇的舞蹈动作)。三幕、三个房间、三个人的舞台、总是重复三遍、三个多小时的独白讲述,他们是说书人、歌者、诗人、舞台表演家,入戏、出戏、转场换角,又是一部故意显露表演痕迹提醒观众宏观观看的元戏剧。钢琴起时,你看,时代在旋转,Let’s dance the twist! 最后舞台一转,进入了当代金融危机。2018年最伟大的舞台作品之一。应该能让近十年的那些金融题材电影都有些羞愧。 |

|

【中国电影资料馆展映】近四小时的NTLIVE舞台剧。雷曼家族跨越上百年的时代变迁,变幻十几个场景、几十位男女老少角色,皆靠三名演员口述,台词量巨大也极考验演技。仅靠一台钢琴完成配乐,广播剧风格浓烈。并不是华丽视听盛宴,而是炉火纯青的表演课堂,实力演绎荡气回肠的金融家族史诗。多次被角色性别年龄自由转换的表演逗笑或打动。四星半 |

|

so I sat three and a half hours to watch an American dream story of Jewish bankers. Wednesday night well spent. @ Coolidge Corner |

|

终于看上了,银幕上出现NTLive的黄标简直想哭。4.5/5,九个小时的广播剧压缩在实际三小时的三幕中,保留了第三人称的叙述,文本覆盖的空间和语言密度,都要求观看保持在高脑力的水平,雷曼,一个名字的扩张反射出现代性的历程,移民的故事背后是价值观的变迁,金钱,作为一种新大陆的平权杠杆,将人作为其spread的源泉,当购买成为人的本能存在,异化已是全阶级的,资本主义不是胜利,而是用普遍性取消了战场,三代人的美国梦同时也是循环往复、一唱三叹的,那些词像韵脚般出现:middle, change, trust, rebuild, breeze…它们暗示出商业与文学共通的虚构性,戏剧就像金融,都是“词语的殿堂”,从方舟到巴别塔,从大萧条到次贷危机,人类在故事中走上智力的钢索,一个音乐盒里,也有透明的历史。 |

|

史诗巨制!这部雷曼家族史、美国经济史,跨度160年,展现数十人,竟只由三个演员、一个旋转双舞台、一架钢琴现场配乐完成。剧作工整,结构优美,信息量大却不枯燥,对白循环往复颇具韵律,台词还自带间离效果,演员说书人连表演带解说,性别年龄自由转换表演相当精湛。雷曼家族的投资历程,基本代表了从实业到金融的社会经济转型,几次抓住时代机遇绝地求生,消费主义膨胀后,大厦终究难逃失控崩塌的厄运。美国梦激励了多少人,又摧毁了多少人? |

|

真的是看的非常爽!雷曼兄弟靠中间商起家的,和我现在工作一样的啊 |

|

(现场演出无评分)NTLive录像,中国内地电影资料馆学术放映字幕修改版。我看最多的舞台剧是京剧,也有一些国内话剧和音乐剧,这几年NTLive算是个好渠道能了解一些英国那边的状况。仅就这部(台?)剧而言有个能对电影很有借鉴的地方是用有限的演员来扮演众多角色时的转场方式。另外还得说我不喜欢传记的一点是,过度拔高传主的事儿总会发生,世界不会围着一个人转的。 |

|

惊人的台词量和数十个角色,全部落在亚当·戈德利、西蒙·拉塞尔·比尔、本·迈尔斯三位演员身上,光是表演难度就触碰到了话剧的屋脊。而导演萨姆·门德斯对于文本的雕琢更是骇人,第一人称与第三人称,在不同语体上不停切换,却丝毫不见炫技的私心。观众捕获的是雷曼家族的兴衰史,是极大信息量下人性凋零在欲望中的悲哀。萨姆·门德斯交出了注定烙印在戏剧历史中的作品。 |

|

4.5。第一部戏剧影像。给我贫乏的戏剧储备提供了一个重要参照。©资料馆。 |

|

借雷曼兄弟讲美国金融界的发展过程,从棉花贸易,到咖啡,到火车,到股票交易,到真实的金融泡沫。没想到全程只有三名男演员,高矮胖瘦的个体特征被化用到极致,只有一部钢琴做现场配乐,台词信息也是单线条的,像一部长诗一样,但就是讲出了一个精彩的商业家族故事,223分钟并不长,常常全场爆笑,一眨眼就过去了。 |

|

从三个雷曼白手起家到一个雷曼都没有,从坚守传统的7日服丧到仅仅3分钟的默哀,三幕演绎传奇企业从创立到覆灭的160年美国梦醒。三个演员,单一的舞台置景(以舞台旋转和背景变化营造不同时空),钢琴作为唯一乐器提供简洁的配乐,一切都很精练,几乎靠台词和表演撑起全剧,台词极密,到第三段有点撑不住睡了会。7/10 |

|

过足瘾的四个小时,没有一句浪费的台词,旋转的舞台盒子,近乎封闭情境里三个老戏骨几近疯狂地对飙台词和演技,真是太酣畅了。160年的美国近现代史在三兄弟的发家故事里宛若游龙穿梭,一代比一代加速度,一代比一代更疯狂,更失控,直至无法停下哪怕一秒钟。就像看一部现代灭绝启示录,只是似乎已经没有诺亚方舟了。 |

|

#百丽宫NTlive

这三个人演出了100个人。

精致,极简,牛逼。

我要看100遍。 |

|

2023.8二刷 - 一代又一代,builder, then conquerer, then questioner 发现Hispanic被翻成了“西班牙人” || 2023.3一刷 - 19年跳票后,今天才看上,迟到了三年多。Patrick对我来说终于不再只是Patrick了。Econ101,Fami biz101。You are a terrible woman. I'm from Illinois. 玻璃盒子有疏离感,又有笼中兽感,太好了。双人韵律感动作设计是1st Gen的亮点,葬礼greet thx+转头;以及牌戏人生(这段音乐也浑然天成)。一代又一代梦境连环,cue老年商业转折决断。甚至戏谑角色三人都精彩。但土豆是碳水不是蔬菜!hhh |

|

#ACSB# 18/01/2020 @ Curzon Oxford 前前后后四个小时,舞台剧中的指环王了。剧本太棒,雷曼一家子演出一部美国经济史。演员没得挑了。 |

|

萨姆门德斯太厉害了吧。表现形式精巧绝妙,耳目一新。 |

|

看完就特想去常营三兄弟吃顿涮羊肉,三个多小时下来观感就像家族企业逐渐衰败的趋势一样是递减的。只有三名演员说书人似的还反串所有角色的表演是第一看点,极简的布景旋转的舞台,每人一场共三段绚丽到覆灭的梦。德裔犹太人丢掉了民族祭祀的时间,但成功的奋斗在历史中留下的名字达到了不朽。现代制度下大公司的创立者后期大多选择抽身离开,而后代继承制又不得不联想到皇室,这也许是英国主创更乐于探讨和碰撞之处。资料馆NTLive。 |

|

SRB太可爱了 |

|

第一代的发家史讲得很详细,但第二三代的故事交代得太简单了,尤其第二代,几兄弟的后代应该存在的权利博弈也是轻描淡写,更要命的是家族没落的原因根本没做深入探讨,何足谈“资本主义的必然灭亡”。故事主要靠演员口述,表演只在表达人物当时的状态,这种形式局限性太大了,看不到舞台剧相对于电影的任何优势。总之分数太虚高了! |

|

形式大于内容了,缺乏深度。本来期盼的是一部资本主义发展与批判史,看来是我期待太多。想要把一百多年的家族企业的轨迹在三个多小时里讲清楚,又不至于成为流水账,还是有难度的。 |

|

钢琴课圈棉花田直至南北战争两兄弟里应外合谋生存,搬纽约纸牌屋钱生钱走钢丝直到大萧条自杀烟火不断,大猩猩爬高楼对决罗斯福新政,计算机通用语言搭建巴别塔至死扭扭舞,市场终究吞噬了银行,哀悼从一周到三分钟到川流不息仿佛死亡从未发生;雷曼家族角度的美国简史,别样的韵律诗意,Sam Mendes 本命果然还是舞台而非电影 |

|

音乐盒一样的美国 音乐盒一样旋转的舞台空间 极度抽象概括的道具装置 时间在空间如丝线穿梭 人物成为引导穿梭的针//台词的绝对精准 表演的绝对到位 编剧和演员被放置到高地 作用被全方位凸显 合适的走位与合适的舞台与合适的道具完全服务于表达 成熟的作品应该是这样舒适的//虽然感觉做成广播剧也不会缺少太多表达//英国演员真是世界瑰宝 |

|

这种背景简单,完全靠台词,极少数演员的表演我们这里以前也有,昆曲、京剧都是的。 |

|

神剧 |

|

无聊的编年史,冒充希腊悲剧 |

|

第三幕的1929黑色星期四(华尔街股灾)正好是今天,10月24日 |

|

一直没看因为觉得这个题材大概不会感兴趣吧。事实上,杰作是永远不分题材的。 |

|

Part 3 The Immortal里那个做marketing的人说了一句话印象很深刻:people will buy not because they need, they buy because of instinct. 正如大资本家为世界打造的一个个金融幻梦一样,消费主义就是这样建立起来的。 |

|

用震古烁今,大概是过力许多的形容,不过对惯看电影少见戏剧及其他形式艺术的人来说,冲击力是非凡的。数倍于银幕的演技,似排山倒海,又绵绵不绝。 |

|

只由三个人演绎整个家族的发家史,从原理上来看和资本的自我增殖、金融世界“钱生钱”的概念是一致的。舞台呈现的观赏性已经很高了,更不用说背后浓缩的时代进程/移民叙事/市场规律/经济伦理/商业方法等等。玩纸牌、走钢丝、巴别塔、诺亚方舟的隐喻——资本不知疲倦地征伐、扩张,同时又摇摇欲坠。而这种文本的才华又被完美移植到视听,更加振聋发聩。只能说拍“帝国的坍塌”这件事已经被门德斯懂完了。 |

|

演技高超,三人之间的配合也蛮有难度。但从故事来讲,not enough。 |

|

剧场里四小时 脑子里轰鸣而过一百年 |

|

百年孤独esque |

![豆瓣评分]() 9.5 (9022票)

9.5 (9022票)

![IMDB评分]() 9.0 (418票)

9.0 (418票)![TMDB评分]() 8.70 (热度:1.40)

8.70 (热度:1.40)