|

你们为什么都要欺负她啊! |

|

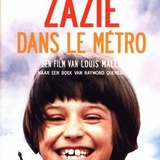

已经具备清晰的Toni Erdmann式人物框架,尤其当站在了危机制造者一侧,角色与观众视线与意图方向一致,以此展开笨重的沟通颇具成效。是一种空间的介入到共享到侵占。到位却不够轻松。同样热衷于呈现局促的室内,可以对标到Schanelec那部Marseille. |

|

生而为人的孤独困境。总是有很多这样的人,好心办错事,因为太想融入环境了,不知道何谓适当的人际距离。担心她不断受挫最终疯掉,还好结尾赠送了一首释然的歌,她似乎不再做尴尬的努力了,暂时安静地坐在后座上看着窗外的风景,但传达出的是更绝望的情绪。 |

|

起初以为是刚刚好的压抑,在自己的世界里一地鸡毛,但人前仍能保持最基本的体面,后来以为是将溢未溢的孤独,偶尔还是忍不住露出马脚,体面有些撕裂但仍然尽力拼凑,最后是一切暗生的期待在无人理睬中冰冷地熄灭。解下安全带,来到汽车后座,风吹在脸上,这一刻,她感受到的是自由吧。 |

|

这种单方向的情节加剧其实非常笨拙,其后果就是观众的观影期待直线下降。所以电影直到最后也仅仅止于事件的表面描述,虽然结尾挺有创造。 |

|

低保真的拍摄,迷糊个性的女主角试图讨好身边的每一个人。像是德国的呢喃核。故事尾声,女孩口中念的童话结局则揭示着主角的心愿——渴望幸福渴望被理解渴望不孤单。我喜欢结局她驱车把那些旧物卖掉后的落泪,最后运用的音乐如此应景又动人, |

|

6.7 只是看得人相似。1RW_qCzgDMGnQyODkiItSdw unw3 |

|

无以言喻,她将以漠然的姿态拥抱整片森林。她们没有死去,她们今天还活着。 |

|

看的过程中觉得主人公很讨厌,但同时又不舍得,因为多少看到了自己。 |

|

远远不如后面的《托尼·厄德曼》

感谢缺神翻译 |

|

把城市中原子化个人的孤独与人际交往中的别扭撕扯表现得入木三分!女主Melanie的性格缺陷虽然很明显,与Tina的闹掰经历也不是所有人都有过,但每个人都或多或少在人际交往中做过Melanie,也做过Tina。我们都曾像Melanie一样试图用别人填补自己内心的空虚,也都像Tina一样抗拒被别人用来填洞。健康的关系都需要供需平衡。。。 |

|

假装生病请假和偷看关注的人回家还挺…不硬去交朋友的话生活舒心一半啊,再加专心事业就好了!以及Deu的交通有畅通到不需要驾驶吗,女主确实是zs? |

|

#德国领事馆 拍的很一般,剧本也很一般,人设也有点怪,不过这种孤僻型人格的老师确实也不少,劝退教资人的电影… |

|

纯纯难受,所以说,不要对人类抱有期待呀,自己handle好自己的生活啥事没有。 |

|

第三部 导演对人物太unrelenting了呀 |

|

神仙结尾,出现了等待“托尼·厄德曼”的时刻。 |

|

Communication is overrated |

|

三星半//也许是某种《乡村牧师日记》的变奏//...then the ending of The Forest for the Trees displays the kind of alternative they find in the passive resistance practiced by Melville's Bartelby. A closer look at the film's final sequence will serve to bring this choice into focus and also suggest how it relates to the cinematic strategies of the Berlin School.//Cook, Roger F. et al. Berlin school glossary: an ABC of the New Wave in German cinema[M]. Intellect Books, 2013:89. |

|

don't be too involved |

|

so embarrassing |

|

He's Simple, He’s Dumb, He’s the Pilot | 147天后重新坐下,太难了…😭 |

|

不安 |

|

初为师表 |

|

角色形象鲜明,每个人都有自己的特点和故事,让人印象深刻。

|

|

为其中饱满展现的焦虑(798歌德学院德国文化中心,下午) |

|

缺! |

|

反向的《白痴》很有些道格玛95的样子 |

|

令人难过,有一种他人即地狱的感觉 |

|

想向人示好,必须保持原则和分寸。讨好型人格一般收获的不是爱和尊重,而是嫌弃和利用。无法洞察人性,不会软硬适度、收放自如,处理问题就总是无效沟通,有时还会破坏关系。你的善良应该是拥有狮子力量后的善良,而不是真的变成一头绵羊。 |

|

补,结尾超现实 |

|

这才叫"如此笨拙的生活"。 |

|

这个爆发的结局真是梦幻又小清新。 |

|

看完想打人 |

|

三星半。看上去比较低调,包括人物说话音调 |

|

社恐扎心。最后结尾非常有特色了。坐到后座无人驾驶。 |

|

女导演处女作,纪实影像不太喜欢,唯一值得称道的结尾,爬到车后座看阳光神马的,也就是灵光一现吧… |

|

可能是典型的现代女性困境。也属于每一个会看到这部电影的观众,我们多少看到了自己的影子。 |

|

回到这个起点才发现Ade与LVT共性,部分由于德语与丹麦语相近的语气及影片粗糙的制作水平,但那种佯装真实状态下略微尴尬的情形,还真是和医院风云,白痴等片一脉相承 |

|

🍿1 u23 |

|

高超的剪辑技巧一开始为观众带来了女主角进入陌生环境的那种碎片化感知,但...电影终究不仅仅是技术。 |

|

第一次观影是在课堂 在课后影评作业中 满是对女主的指责。第二次观影是在自家卧室 在自我反省下开始怀疑 错的是她 还是这个世界—— |

![[已注销]](https://img3.doubanio.com/img/files/file-1609845567.png)

|

倒是比这导演之后备受好评的两部更像电影一点。 |

|

最后的最后她放开了方向盘,也如她的人生交际,无论如何都没学会操控的能力。意识到这一点时除了难过,反而感到巨大的解脱。可是穿行在林间的光和风是仁慈的,给予所有人同等的关照。 |

|

读不懂生活的年轻女人的自由落体运动。一步步滑向深渊,说的就是如此。没人犯错,一桩桩小事、一次次误读却击垮一个灵魂。生命灭顶的琐屑,他人即地狱。玛伦的第二部也很胸塞,虽然比这部好很多。难以想象日后她会拍出《托尼-厄德曼》这种绝世喜剧。有才呀! |

|

德国版的被嫌弃的松子一生。充分展示出了人的困境,最后的结尾使整个影片得到圆满。对于像女主的这样的人,我们该怎样好,或者我们偶尔也是女主。人与人之间的误差得有多大,我们是否应该更冷漠点好。 |

|

情商欠缺。渴望朋友,讨好型。缺德梅翻译。 |

|

结尾好棒 |

|

7,既社恐又懦弱,讨好型人格,还不懂得保持人际距离,主角虽然可怜但也的确叫人喜欢不起来,结尾倒还蛮有意思的。感觉Maren Ade很擅长捕捉这种微妙的尴尬和内心压抑(以及释放),这种风格不到两个小时就挺好的,太长看起来会很难受(笑死 |

|

三星半…很现实也很真实… |

|

结尾赞 |

![豆瓣评分]() 7.3 (91票)

7.3 (91票)

![IMDB评分]() 7.2 (1,754票)

7.2 (1,754票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 77%

烂番茄: 77%![TMDB评分]() 6.50 (热度:3.55)

6.50 (热度:3.55)