|

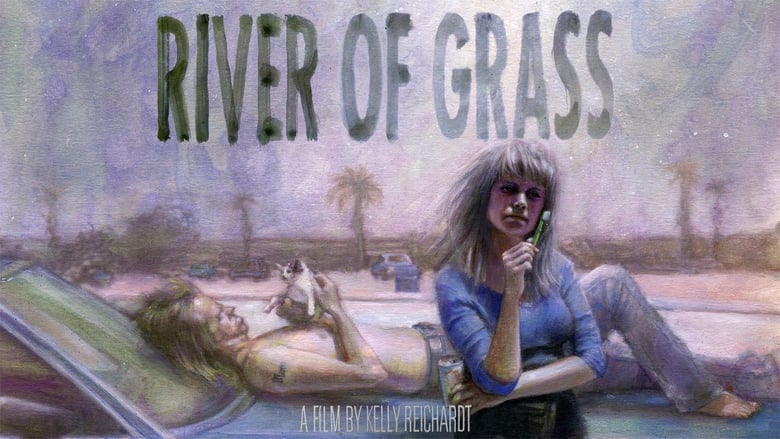

气质独特的处女作,对“反类型”的尝试,《野草蔓生》这个名字译得真好,因为电影里几乎所有的元素导演都尝试反其道而行之。男人女人没有爱情,公路电影没有上路,杀人犯没有杀人,警察也是不得已为了谋生,蔓生的野草在急促的爵士鼓点中吞噬生活。 |

|

倘若说雷查德的电影在社会意义上和美学价值上有什么值得肯定和赞扬的贡献,那么就是它们彻底打破了传统的父权神话、解放了女性自我意识以及重塑了一种可爱的男性形象。在这部简练而精致的处女作里,父权的倒塌是故事发展的前提也是其结局,而父女之间的共生关系也随着一场绵延的公路旅行逐渐被两性之间的「同命」关系所取代。这种权力结构的变化在《野草蔓生》里就像人的「成婚出嫁」那样自然而然,为此我们既能体验到新人们的那种兴奋劲,同时也能感受到老人的那种失落感。有趣的是,同样以男性《寻枪》为基本叙事诉求,中国第六代导演所刻画的男性更多是传统的、保守的与功利的,而雷查德女性视角下的男性却是现代的、变化的和务虚的。这就是我们喜爱雷查德电影的原因:她认为「枪」根本无法帮助弱者重振雄风。事实上,它只会叫人丢失自信,想要逃避。 |

|

与其说是“反”公路片,不如说是一种九十年代症候的蜿蜒式呈现。与性无能同构的是一种暴力的疲软,是欲望体系在重复单一消费社会中趋于瓦解的荒漠化。结尾那一枪,固然是雷查德不甘心的浪漫化一笔,但狂花早已不再,我们的时代没有公路片,只剩下末路。所以说是公路片之死,更加恰当。 |

|

喜欢这种流露出现代性的视野以及独立影像,以及人物那种浑身使不上劲的状态。他们不做爱不杀人不上路,就在原地打转,操tm的。 |

|

Kelly Reichardt的处女作,像是女性视角的恶土 |

|

最后这同一地点扔枪把影片拉高了一个半档 |

|

对照《邦妮与克莱德》《蜜月杀手》《天生杀人狂》一起观看 |

|

diamond in the rough |

|

上路逃亡前,他用电锯从冰冻火鸡里取出祖母藏的钞票,随身携带一箱黑胶唱片。凯莉·雷查德总是能将文本、影像和声音搭配得当,以此创作一种短篇小说气质的电影。想跟每个人推荐去看她的电影作品。 |

|

男人裸露的上身,女人梦呓般的喃喃自语,枪与公路,随旧唱片起舞的闲笔……与其说模仿,不如说是在解构《恶土》和以其为代表的一众公路犯罪片,除了少女变主妇以外这俩片的故事几乎是同一个模子出来的啊!

WTF的结尾太有趣了哈哈哈!生活尽管安定但是无聊,犯罪虽然可耻但是有用!Cozy这个名字真可爱~ |

|

B / 主人公的心理“蔓生”与故事的叙述“游荡”并行,但前者又嵌入后者之中,造就出这团轻飘、幽默而疏离的杂合物。“女性”的情绪状态变化由角色之间的互动带来,一种几乎捉不到中心的隐秘碰撞,释放的能量却又足够“女性”。(真的是一堆只顾凹造型强扭主题的文艺癌“女性电影”学不来的……) |

|

郊区秃顶贝尔蒙多/发福少妇简西伯格/卖不出的黑胶唱片/逃不掉的小镇生活 |

|

区别于后来沉稳凝练的摄影风格,处女作走的是漫不经心小品风,但女性主义核心一直没有变。3.5 |

|

2022.10.2 |

|

今晚在ifc看的修复版,还见到了导演,另一个producer和她的两个娃坐在我边上竟然! |

|

孤独的灵魂游荡与逃亡在充满象征的公路上,凯莉·雷查德用类型电影中的元素来反叙事,90年代的电影风格与色彩调配+处女作在某种意义上更有导师的意义。 |

|

很粗糙,還有點生硬,但吸引你一直看下去,很喜歡。整個片的立足點就是最尾那句「if we weren't killers, we weren't anything」. |

|

浮草+浮云 |

|

疲软无尽头的日子 |

|

他们把黑胶丢路边了。反套路反公路,就是演员不太对路频频出戏。女性导演处女作如此灵性有加分 |

|

美妙,自然是反公路的,不是在亡命之旅里消耗,反倒借此重新寻得生命力。 |

|

78/100 与PTU都仿佛是《野良犬》一般的失枪故事构想。在“被遗弃”的美国西部,只有nothing but worn-out boredsome. 角色们邋遢又停滞不前。似乎也存在一些是幻象的可能性。女性主角的处理有一些独特之处。 |

|

拉屎在皮包里的性变态,烤自己宠物狗吃的sickman,一箱bluenote 拒收的摇滚唱片。迈阿密辽阔而干瘪的suburbia,拍出一种反公路的公路片。女性视角的公路并不是传统一骑绝尘、通向毁灭的公路,而是兜兜转转,充满匮乏与不确定性,充斥游荡而怪异的男性的世界。最后像「永劫回环」一般回到原点,父亲失去枪失去鼓槌,浪子失去母亲失去远方,女性向往自由却发现自由也不过是一条环形公路。一次注定回归的出逃,那一枪打向所有社会对她没有兑现的诺言。 |

|

慵懒的语气和视线,反节奏的情境构筑。所谓的“anti-road”大概主要在于自始至终都没能上路,杀人是逃离的原动力,越过法律那条线也是越过秩序,上高速被遣返,男人没有“越线”的欲望,因而是女性的。最后一枪把所有待上的公路都收束在了故事外的省略号里,是我见过最浪漫的留白。 |

|

想一出是一出的处女作。开头十分钟,节奏比较好。 |

|

+

反《恶土》? |

|

我们一起跑吧,尽管也干不了啥,可能也逃不了。 |

|

Waiting for a storm that never comes. Roaming along and going nowhere. |

|

莱卡特首作,竟然有种燥热和幽默的气质,这在她后来那些冷峻又温情的作品中并不常见。 |

|

从《恶土》和《旺达》的夹缝中滋长。莱卡特生于迈阿密,但在北部拍的片却更好。 |

|

当旺达拿起方向盘 |

|

All of the blue.

片尾曲好听: "I'm feel like a two-time loser…" |

|

@ MUBI “road movie without the road, a love story without the love, and a crime story without the crime” 望不到尽头的高架和一眼望穿的生活,惊心动魄的逃亡原来只是人生的一道弯路,从中逃离的决绝姿态,苦闷中的一次喘息。(片尾致谢竟然还有Ira Sachs) |

|

看起来凯莉·莱卡特的创作源头还是新浪潮,而且一部部地回看到她的长片处女作,基本确认了泰伦斯·马力克对她的影响,这很可以视作莱卡特对《穷山恶水》的继承与回应,一次女性带动男性而引发的出走,一场无爱无性、(原本)无罪无果的逃亡,浪漫、传奇乃至意义本身都被进一步得消解,这堪称3.0版本的《雌雄大盗》,更平静,更残酷,更绝望。 |

|

修复版展映,凯里理查德的这部处女作利用小镇中无所事事的年轻人角色设置,在公路片架构中,对类型中例如亡命鸳鸯这种元素有着刻意的降调与带有写实色彩的反类型处理,本质上是对两位主角所代表的年轻群体生存状态的探索与传达,理查德作为女性作者的印记体现在对女性主角的刻画以及结尾处她的选择上面 |

|

先(體驗)開槍(殺人),然後再把槍扔掉(不需要了),槍是權力社會象徵的符號。強烈的女性解放宣言,不必困於有孩子的生活,走出去。 |

|

早期莱卡特还需要依靠旁白来解释文学性(这点在后期已出神入化成无言的叙境音)“如果没杀人那我们还算什么?”从反公路片又一个回头猛转到戈达尔“暴力是应对空虚的手段”上来。不过这次持枪掌舵冲上高速路的变成了女性。啊,莱卡特真是当代美国独立女导之佼佼 TT |

|

自述性的旁白,加上有些虚无的公路逃亡,不管是女性还是男性,都没法脱离。 |

|

炎热 颓丧 一场巨大疲倦的微小切片 是我想拍的那种电影!最后竟致谢ira sachs |

|

为了心中那蔓生的野草,无聊的主妇没有绝路,也要给自己制造一条绝路出来。 |

|

【B】So Americana. 弥漫在空气中的怠倦,悄然生长的个体意识,野草蔓生。 |

|

2021/1/22;2022/6/28 直到结尾那一枪之前,“亡命鸳鸯”子类型的三大元素:犯罪(不足为道的罪行)、爱情(基本无爱,性张力只在泳池共举枪的一刻)、公路(因为没有25美分而被收费站拦下,没有逃出Dade县)全被瓦解了。Reichardt的幽默与讽刺,不拍喜剧片亏了。 |

|

一点点旺达,在雷查德的特殊性在于影像上明显的断裂处理和大量碎片。 |

|

在迈阿密,假如你误入一条棕榈高速路,就会来到佛罗里达大沼地,在这里,同样有与你相似的人,假如你们遇上了,或许你们会发展出一些奇怪的关系,引出一些本不会出现的奇怪情节,比如翻墙到他人家游泳,误以为自己成了通缉犯,上床,做爱,最后又离开,等等。若是拍成电影,又被某个人在某个疲惫的早上看到,或许那个人会执迷于这样的情节,又或许不会,或许那个人只会觉得,这一切并不值得,又或许那个人只是单纯觉得这些情节是假的,又或许那个人直接陷入了这样的状态,本来要给四星,但是由于太久没有标记五星,手指一点就五星了,如果那个人觉得这样做会高兴,那这样做也无妨,就像你当时无意中驶入了一条棕榈高速公路,然后进入到佛罗里达大沼地一样,也是无妨的。嗯,尽管去做,无妨的。 |

|

没想到雷查德的处女作是从一把枪的tension这种beginner cliche开始的…加上有点过于稳重的影像探索…看来她后来的风格中的需要微妙精准的情感表达,这个能力很难一开始就拥有。 |

|

相遇是一场缘分,那不如以死亡祭奠这场缘分。 |

|

神奇的是,他们回到了起点,就像什么都没有发生 |

|

+ |

|

if we’re not murders, we’re nothing. |

|

看到一篇这部的影评标题叫“一部没有动机也不见尸体的黑色电影”,觉得还挺到位。凯莉·莱卡特的第一部片,里面的分章节叙事、两边故事线的交叉(逃跑的男女主、寻找男女主的人)在她后来更干净明了的电影中都没有了。而这部片中的各种幽默更是让人惊讶:第一次知道莱卡特可以这么幽默。不过在这些以外,她的许多风格也已显现:对小人物的关注、对人物和周围环境互动的细致考察、女性视角、琐碎的情节与平静而有力的表演,以及对类型片的沿用和反叛。莱卡特跟女主一样也出生在佛罗里达,父亲也是警官,父母早早离异…女主对无聊压抑的小镇生活的反叛、逃离家庭试图寻求改变的冲动可能正是莱卡特本人心路历程的展现。随着片中女主的最后一枪,莱卡特不回头地丢下了家乡与童年、丢下了那些无望的主流电影套路,开始了属于她的独立电影之路。 |

![豆瓣评分]() 7.5 (446票)

7.5 (446票)

![IMDB评分]() 6.5 (1,955票)

6.5 (1,955票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 95%

烂番茄: 95%![Metacritics评分]() Metacritics: 71

Metacritics: 71![TMDB评分]() 6.25 (热度:10.21)

6.25 (热度:10.21)