|

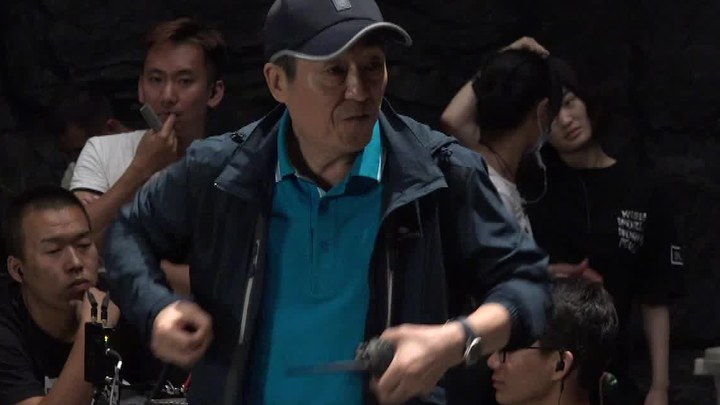

因为是看完电影后半小时看的纪录片,从纪录片本身来说,并不是特别优秀,但是因为刚看完电影所以很容易引起共鸣,被张导对电影的热诚打动。 |

|

他想告诉你过去十几年他是中国电影的影子。 |

|

期待《张艺谋和“张艺谋和他的影”》花絮制作成电影再上映!挣不完的钱! |

|

为了在《影》中一人分饰两角,邓超甚至先增重20斤扮演境州,再花2个月的时间减重40斤扮演子虞,最后再通过后期合成,这种精神令人敬佩。 |

|

这样电视纪录片水准的东西,毫无表达和主题的流水账,怎么好意思放到影院里? |

|

国师把《影》定义为“文艺动作片”。纪录片本身拍得很一般,但是内容还是挺抓人的,浓缩了整部电影从立项到杀青的幕后故事,大到导演演员,小到群演厨师,镜头均有涉猎。邓超给全组买麻小自个儿闷头苦逼吃蔬菜沙拉笑死,还有那个“我只是个下雨的”也是哭笑不得,这些都淋漓尽致地体现了张艺谋的高标准严要求。 |

|

宣传物料式纪录片+国内影视工业顶级区块一览。

其实没必要拖到10.12上映,应该在国庆期间趁着热度,线上抓紧放出来。 |

|

这个纪录片还蛮燃的。有两处地方很好笑。1.有一处雨景拍起来没达到张艺谋预期,现场特效师张涛调了好久,在这过程中学了很多其他知识,到最后他在镜头前自我调侃:我只是一个下雨的,现在又要学光影、还要学技术balabala…2.置景工很辛苦,加班到后半夜回到宿舍,旁白问他们下班后最放松的事情是什么,他们说睡觉、看看电影,然后镜头拍到他们手机屏幕上放的电影是《长城》,我:???这部电影邓超有一个替身演员封柏,他作为邓超的分身演完了男主的所有戏份,却没有一个镜头,这个演员才是影本影。 |

|

中规中矩的电影拍摄幕后纪录片。上到导演出品人,下至群演场工都有顾及(但后期制作宣发部分却不见踪影)。主旨表达拍这片幕后数百人如何辛苦不易,有人几个月回不了家见不到孩子等等,是够煽情的。其实任何一个大制作电影无论优秀糟烂,其工作者一定都不容易。而本片是否以及有多大程度的“卖惨”感,就见仁见智了。结尾升华文化自信求生欲很强了。“工作人员用手机看《长城》”那个镜头摆拍感十足,很让人觉得刻意做作。两星半 |

|

挺放松的,为什么我觉得自然朴实的纪录片,比狂暴杀戮的正片好看呢。 |

|

看了这部纪录片,更喜欢《影》了。真搞不明白,这么好的电影,票房不过五六亿,用脚拍的烂喜剧,轻轻松松十几亿。好在,一部好的电影,不完全取决于票房。

|

|

有幸在看完正片儿之后看到幕后纪录片,匠心打造,中国味道 |

|

一部分是《影》的补充扩展,一部分是认真折腾的故事。挺有意义,也让人敬佩,果然是劳碌命老老实实拍电影的汉子。但如果觉得正片不满意,这份记录看起来便愚了。 |

|

佛山英皇UA空调很冷,屏幕有保证,丸美观影,拟二刷影,坐等金马巩皇颁奖,坐等大荧幕刷红高粱。 |

|

凝聚所有主创们的心血,但讲穿,如果张涛是光,国师是真身,封柏就是影。 |

|

比正片好。 |

|

拍电影真不容易啊。张艺谋拍尚且如此。 |

|

封柏就是邓超的影! |

|

这剪辑厉害了,本来就很喜欢看幕后的花絮视频,感觉比正片更好看,感谢影片每一个付出的工作人员,你们都是主角。 |

|

国师与小四在新时代的同质化——我那么努力、敬业、大张旗鼓、统筹调度地拉屎你们造吗?

无论是金马还是银熊,都欠张艺谋一个“影帝”。 |

|

原来拍电影这么不容易 |

|

每次看幕后,都更加艳羡电影导演,你可以汇聚很多人的量把自己的思想表达到极致,有一种造物主的感觉。 |

|

可以说最终呈现效果略微对不起努力的过程,专业和大师范儿不等于出来的东西是对的。当然横向看《影》还是很能留下印象的作品,总算没拍出个《无极》来。 |

|

这是什么操作?不管片子好不好,把这种记录片拿到院线就是不要脸 |

|

这是讲一个电影人对艺术的执着追求。所以当国师掀开开机的红布时,开心地像个孩子一样。 |

|

这种花絮就别放影院了吧,流水账似的叙述,都只为凸显剧组如何如何辛苦,导演如何严谨,的确,每部成功的电影都不容易,需要耗费台前幕后无数人的心思和精力,但拍成鸡汤没什么大意义,看完收获寥寥。 |

|

没啥上映的必要,强行致敬staff |

|

片尾的工作表谁给扒下来? |

|

居然没有任何创作方面的讨论,就是一群技工在车间生产商品,这是故意黑张艺谋么 |

|

表面都是敬业,然而没有思想的形式只是花架子 |

|

才华不够,认真来凑。这个评价,我相信张艺谋自己也是认同的,片尾引用他自己的一句话,其实表达了同样的意思。但电影毕竟首先是门艺术而不是技术。 |

|

我真的要做这一行吗?一直在问自己。从多个角度了解了电影幕后的辛苦,拍电影真的挺难的。对未来多了一丝丝忧心。 |

|

这帮人想钱想疯了吧,还有这么骚的操作 |

|

狗屎 |

|

就《影》而言,我倒宁愿张艺谋们是漫不经心粗制滥造胡乱拍的,这样还比较容易让人接受。看到张艺谋及整个摄制组为此片竟动用如此大的资源、耗费如此多的人力物力财力及时间精力,每个部门每个人都如此认真如此努力……反倒令人看了心里很不是滋味,乃至对国产电影感到一丝悲哀和绝望——中国电影人不是没钱没资源,不是不努力不认真,而是真的不会拍电影。 |

|

2倍速35分钟弃。在剧组内部的酒会上放一下得了,没有必要拿出来给公众看,意义不大 |

|

一部非常普通的纪录片,倒也达到了它想呈现和表达的内容的目的。 |

|

意想不到的,挺好看,有点散,就像电影讲的阴阳,电影就是阳,纪录片就是阴,全看完了,完整了,可惜了,封柏,死士,一将功成万骨枯啊 |

|

有些地方还是很有感触,尤其是对想要做导演的人来说,其实可以从中学到不少东西 |

|

其实不如之前甘露导的张艺谋导演纪录片,整体很散,没看到太多创作上的探讨,反而大量聚焦在了剧组人员的辛劳之上,其实对于这种讲述电影拍摄全程的纪录片来说,导演应该更加关注创作者才对,如此的流水账真的就是一大大型的EPK而已。全部里面只记住了邓超的那句话,不想轧戏,想拍的是没有遗憾的作品,这一次,你真的挺好的! |

|

解答了我邓超一人分饰两角疑惑的同时更加佩服邓超和老谋子的对于电影的付出。

以死士和替身为典型的更多时候,才是成就这部作品的平常态,原因可能就是制片人说的,忘记自己,融入团体。

还有一点就是老谋子舍弃最后的一镜到底,这让我想到了名字拗口的那位墨西哥三杰,相比之下更佩服老谋子了! |

|

流水账 |

|

赶在颁奖之前刷了。对于国师而言,已经拍出了如此多风格迥异的传世经典,想要做到不重复自己真的很难。有的导演一辈子只拍一部作品一样流芳百世,可张艺谋偏偏要选择最难的那条路。对这样不畏艰难的艺术家,唯有敬佩。 |

|

补,拍的真好,视角更平权 |

|

各种程度上的自我讽喻,与影片本身构成了惊人的互文。但对意义的消解很大程度上是结构式的,因为这些「卑微而伟大」的从业者们,无论就影像还是现实的意义而言,都正在大资本、大作者的支配下,与观众们一同走向并不存在的归宿。 |

|

想和这样的班子合作。 |

|

幕后纪录还是看到剧组很多认真与辛苦之处。 |

|

看完正片时,觉得电影有个7分吧。看纪录片不到二十分钟,觉得正片6分,看完纪录片,正片5分。这个全组吹彩虹屁,用制造丧偶式育儿环境的故事来煽情,卡司采访只有胡军开口时觉得有演员分析角色有点意思。没有什么作品值得去制造没必要的工作环境危险。BTW,剧照师相机包毛巾应该是为了降噪。 |

|

没有多少张艺谋导演的内容,更像是为普通大众展示大片的拍摄过程,尤其是构建服化道美学的过程,从一窗一门到一衫一簪,任何电影画面中会出现的细小事物都由这个近千人的团队默默搭建,可能他们并不能在电影前后留下名字,可能数十次NG后留下的那段特写也被删去了,但他们始终是这部电影中不可或缺的一部分。 |

|

不怎么喜欢《影》,但张艺谋的认真还是可敬的。《长城》之后,张艺谋回到自己熟悉的“美学”创造,对他来说,应该是个好事情。这个纪录片之前也在影院上映了,也算开了花絮公映的先例。 |

![豆瓣评分]() 7.1 (2203票)

7.1 (2203票)

![IMDB评分]() 6.7 (票)

6.7 (票)