|

渐渐的就成了碎碎念,讲着祖辈的故事,兔子河妖之类的处理很有趣,就像我们听长辈们讲故事一样,很多细节在我们脑子里是缺失的,或者我们的年龄不足以清楚当年的细节,于是脑子里就会自动幻想出一些神圣鬼鬼的东西,而生活苦难的细节却是异常鲜活的,这不是一家人的历史,是一个民族的历史。★★★ |

|

Being alive and sane is an everyday effort. |

|

致鬱 |

|

从拉脱维亚独立时期,到熬过苏联/纳粹占领,看开头以为是家族民族史,原来重点是家族精神病史。滥用药物,吊颈算计,婚纱独舞,催命之声……几个兄弟姐妹的历史案例,以及自杀倾向的个人体验,独特而怪异地诠释了精神分裂者的内心和出路,很不错 |

|

3.5,我竟然能爱屋及乌到喜欢一个球员还要找几部他国家的电影看 |

|

慈父啥都没培养出来,培养出来一群白眼狼,成天指桑骂槐地马他,京子这特别军事行动得打到2047都指不上 |

|

导演经常看心理医生,还是有心理医生执照?!不错,几代女人的人生。 |

|

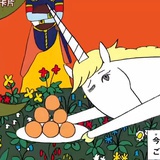

成人向动画,画风真是很赞,这貌似是我第一次看拉脱维亚电影,奇怪的英语口音的话唠旁边加上怪诞的视觉体验呈现出来的效果令人印象深刻,在经济萧条的年代,纳粹与苏联的轮番入侵让这个小国家饱受困苦,而抑郁症和自我救赎这个话题伴随着作者的家族故事与大环境背景一起带出来,充满了幽默、反讽意味。 |

|

不动,blabla…… |

|

隐藏在自己家族基因中的抑郁倾向被Signe拆解成了一段段生活细节和琐碎回忆,不求深究成因病理,而是坦然正视其已造成的伤害,被家人讳莫如深的私密往事也因此向更多的人而敞开。拥抱这个疯狂的世界,同时接受身在其中的自己,努力去快乐地活着本身就是生命存在的意义。 |

|

女人的心态也象征着拉脱维亚人民的心态。这个国家的民族性里有纳粹(狐狸:残忍自私,因此冷漠),有苏联(狗:规范洗脑,扼杀自我),成为了一个冷漠的清教徒,那个优等生尤其明显。这种环境下,认不清自我,家人成为负担。但恰恰解脱也是因为家人,钥匙就是摆脱民族性,而这个过程中的阵痛是猛烈的 |

|

最后一段主角抑郁来临时的自诉真是拍得太棒了。当我走回住宅门口时,我已经痛得无法呼吸了,食品袋子都要拿不动了,我友好的邻居走出电梯向我打招呼,她习惯了我的友善,我现在不想让她失望,我觉得自己很虚伪,像个冒充者,我强挤出来的半个微笑几乎撕裂了我的面部肌肉,很疼。我既没有寻常温度的感觉,也并不友好,而是被一股庞大到超出承受能力的东西所控制,我努力掩饰几乎无法忍受的痛苦。内里的疼痛每时每刻都在增长,几乎要撑破我的皮囊,我完全被淹没在了痛苦之中。 |

|

最真诚的。她讲述的不是什么家族历史,是那份勇毅和当下的苦涩滋味。然后她把那些石头扔了,一颗接着一颗,远远扔进了河里。 |

|

7/10。像《我在伊朗长大》,将动荡时代下女性的悲剧血淋淋刨开来给观众,真正意义上的女权电影。国家、家庭、男人最终回归基因,扔掉口袋里的石头,最后祖孙的拥抱格外动人。这是那种一看就知道是女导演呕心沥血的电影,也是她唯一一部电影。台词密到像写小说,画面沦为可有可无的角色。 |

|

很灰暗的故事,却用诚恳而幽默的方式认认真真地叙述出来。没有噱头,也不耍花招。 |

|

只记得各种花式转场 |

|

能感受到导演的痛苦的人,看了这一步作品很难不唤起内心最恐惧的东西,很难不想自杀 |

|

她站在水里,不明白自己为什么沉不下去。我想生存,但我不想活着。有声绘本电影。和我的婚内情事承接,女人的历史,才会对兔子吃掉孩子有如此细腻的感悟。以及这种形式很适合去做饥饿秋千和她来自马里乌波尔。 |

|

一部家族精神分裂症人物传记动画电影。风格独特,故事中套故事,好会讲故事。如何和精神分裂和平共处。四星推荐。 |

|

@Dortmund internationales Frauenfilmfestival |

|

一篇配插图的作文,严重口音不间断大声朗读一个半小时听着好吵,希望动画片导演学会用画面讲故事 |

|

杨·史梅云耶的大石头和尤里·诺尔斯金的小灰狼。 |

|

恨不得给十颗星,鼓掌! |

|

旁白密集,从拉脱维亚国家历史讲述到导演的家族女性们对精神自由的激烈追求。本应是沉重的自传式独立动画电影,但导演的幽默感和想象力冲淡了源自崩溃和自杀的悲伤。 |

|

点题:I. dread. II. pain. III. obsessive thoughts. IV. confusion. V. guilt. VI. self-destructive behavior。导演配音也很棒。 |

|

看完后推荐给一个自称抑郁的朋友。 |

|

东欧真是个东西方交汇的迷思之地。旁白一气说到片尾上字幕,脑袋里嗡嗡嗡的像是也被灌进了一堆小石头。 |

|

纪念和Sico第一次一起看电影~加一颗星给这位艺术家女导演一个人做出这么大工作量的风格独特的整个过程!故事很不错,虽然可以算作狗血+老套,但还是会被击中在某些点。 |

|

真是看了会很难过的电影。不知道kickstarter资助1w刀拍关于全家遗传抑郁的电影万一真的没拍成会发生什么。今天又赶上导演场了说因为没钱voiceover是十个小时录好然后再根据voiceover加动画。话说看完之后提问拿奖品但是自己记不住被问到的细节也会让人很难过很自责的啊导演作为抑郁症患者应该懂的啊。 |

|

旁白太满 不胜其烦 脑洞再大又如何 |

|

就是这口音有点难受 |

|

蛮好。@東京国立近代美術館フィルムセンター |

|

一个国的沧海桑田,一家人的死与新生。那种神经病的气息,如同通篇的旁白一样让人生厌。不算深刻也不算精致的动画片。 |

|

作為女人,作為自卑的病患,面對世界只追隨單純的想法 |

|

主题其实很棒 但:旁白多到入不了戏 |

|

不行 |

|

voice-over用得太過頭反倒成了缺陷 |

|

如果你的孩子死去,你就自由了。Hanging myself, hanging myself的念头从来没有停过。抑郁的人大脑里天崩地裂,我想死,但我的身体想活。 |

|

蛮可惜的,一开始定的题很好,把女人的命运比作西西弗斯。然后在一段段阐述中逐渐失去魅力,重复度太高了,所有的方面都在第一段外婆的故事里全部讲完了,导致后面不断复读失去了应有的力量。 |

|

画面丑丑的 |

|

竟然中间看哭了很多次...虽然自认为精神上没有类似的问题 但是很多地方都很有共鸣。虽然与人共处 向他人打开心扉需要付出很大的努力 但是确实是生活和生存必不可少的 |

|

“你作出了选择就要终于它,没有别的方法。”画风奇特,讲故事的电影。有点意思,但也有点乏味。 |

|

这个名字让我原本以为是森林动物治愈动画,没想到是家庭(精神病)史的纪录片。代际起伏与国家的变动交织,配音尤其好。结尾落点虽小但是很实在,人与人之间的正向连接,大到养育子女的使命,小到看似无聊平凡的闲谈,意义可能比想象的大许多。 |

|

台词密度好大,虽然时长不长但看下来依然不可避免地累。好在故事不错,家族史、自杀议题,仔细看进去亮点很多。 |

|

First film seen in MFA. Great Depth and Wonderful Story-telling. |

|

小家庭表达大背景,关注东欧社会主义国家的女性命运以及精神心理健康问题。虽然情节中插科打诨,有些许的黑色幽默,但还是改变不了叙事的单调与压抑,再加上单一的操浓重口音的英文从头一直絮叨到结尾,实在催人入睡。个人色彩太浓,不喜欢。 |

|

7/10 关于抑郁症,生命无意与死亡的探讨;前后景的质感差别让我想起拉丝·冯的Europa;女权主义非常明显,但在宣讲意义上太过普通;看不同画风的动画电影是,会问自己的问题一直是:what differences does it makes?形式如何驱动内容和主题表达;这部电影里,是图像化的讽刺和时空跨越;同时,扭曲、变幻的人和物和环境似乎试图呈现忧郁症的体验,when nothing seems hopeful and everything seems aggressively dangerous |

|

看的第一部拉脱维亚电影竟然是立意深刻的动画片。一个家族三代女性五个故事六块石头,关于发疯与病态,沉沦与抗争,女性的生存之痛娓娓道来,令人动容。“理智而有活力的活着是每天都要做出的努力!” |

|

独特的观影体验。引力波动画论坛 |

|

2014年度女性电影。表面上看是一个家族的女性精神病史,但其实是女性意识成长的苦难史诗 |

![豆瓣评分]() 7.8 (414票)

7.8 (414票)

![IMDB评分]() 7.4 (805票)

7.4 (805票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![Metacritics评分]() Metacritics: 78

Metacritics: 78![TMDB评分]() 8.00 (热度:1.36)

8.00 (热度:1.36)