|

前期各路“呕”的观感评论把期待拔得太高,结果成片就没几分钟,且尺度不大,全程失望冷漠脸。在道德观念上,甚至还没《凭空而来》一半来得勇敢惊艳。个人觉得本片文本上的过度空泛、不扎实,可能是阿金根本就无意于回溯二战、70年代社会问题等角度,就是单纯随随便便拍个这种片子——某种意义上和《系统破坏者》倒是殊途同归,水平高一段位罢了。查了下乔纳斯·达斯勒竟然这么小(和我同龄),无语,叹服。 |

|

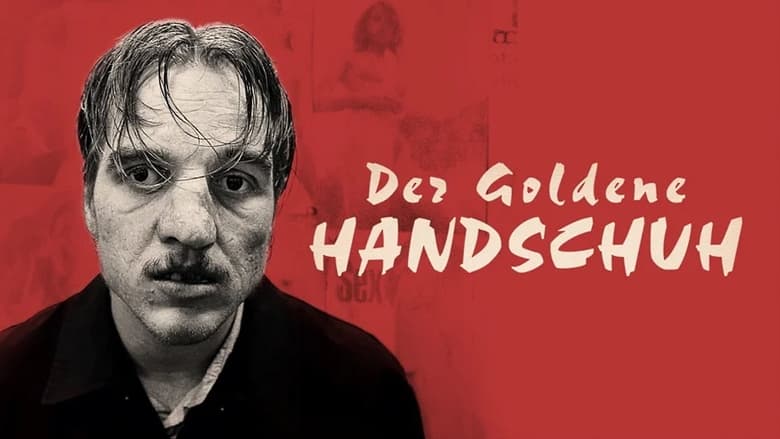

哈萨克欧亚节主竞赛片,2001年我去柏林节做评委时该片导演法提赫阿金也是评委,当时他还是个刚出现的德国新秀导演,记得他对我国王小帅的参赛片《十七岁的单车》赞不绝口,不用我多说,在他的鼓动下我们给了该片评委会大奖。现在阿金已经是德国的重要导演了,可本片的血腥重口味还是吓着了我和许多同行们!根据七十年代的连续杀害四名老女人的变态杀人犯的真人事件,制作、演员很出色,但太恶心、黑暗,让人难以接受。 |

|

其实制作挺精良的,服化道演都属上乘,而且所谓的大尺度也真没觉得恶心,感觉大家都有点误会阿金了。男主复杂的性格成因正是创伤症候的绝佳展现,性无能、酗酒、暴力、肢解,导演不仅通过给杀人犯著书立传来替战后遗毒和虚无主义招魂,而且还借男主的手亲口剪掉对方(时代的受害者)的舌头(拒绝历史和解与沟通)。有趣的是,年轻的小男孩闯进时代的弃所,他以为见证了一丝怀旧的轮回,没想只是惹了一身骚。最后的一场大火,漂浮在夜空上的鬼魅之烟,是德意志时代冤魂的集体控诉,于我而言,或许这才是导演“变态”背后的善良底色。而最终的真相就如那个金发女孩的转身而过,她只是与历史的断痕打了一个照面。 |

|

全员神演技。今年看过的最生猛的犯罪电影,原始,兽性,真实,颓废,一群被酒精控制的行尸走肉,二战后一个信仰缺失的国度,阿金有点一片封神的味道。 |

|

嘘,你隔壁那个又脏又乱又臭的房间,可能就住着这样一个性压抑兼性变态的男人。

而那个又老又丑又肥女人眼角的泪水不知哪天就滑落到你起皱的嘴角。 |

|

#69th Berlinale# 主竞赛。阿金这次拼了,影评圈众口一词的关键词是“丑陋/Ugly”,阿金把这个连环杀手塑造得极为油腻猥琐,花了很大功夫去复原(令人作呕的)真实场景(因为就在导演年少时居住的街区附近,有个场景在导演的家庭纪录片里还出现过……)和展示施暴与虐杀,乃至分尸的场面,男主角表演确实很拼,影帝的有力争夺者。在剧作上倒是很用心,除了酗酒和性无能,还通过对金手套酒吧的场景复原和各色人物的描绘,谈到了二战创伤、移民问题,但更多的是年老和孤独。酒吧场景,以及男主角对肥胖老女人们的控制-虐待的很多场面,分分钟都让人想起法斯宾德。不过影片不只有邪恶和令人作呕,其间又幽默和纯真,有过卑微的善良,有过被救赎的希望但又更深地沉沦,这才是高级的情节剧。 |

|

人如果像动物。。。导演复原的太一致了真实的仿佛就在身边发生的 |

|

在一水儿苦大仇深剧情片的柏林,我一直特渴望看到一部血浆暴力片换换脑子,这不就来了。影片塑造了一个地狱般堕落和放荡的70年代,酗酒嫖娼留级失业,凶案无人问津,人人得过且过,像金手套酒吧一样永远遮住窗帘看不到阳光。我很喜欢这部片统一的内在气质,肮脏、肥腻、令人作呕,血腥适度,幽默少许。我也喜欢卡西莫多一样丑陋男主的塑造,在最后的长镜头里,金发美人悠然离开犯罪现场,他们从未发生过交集。片尾PO出几乎一模一样的真实罪案照片,很震撼。演员特效化妆也蛮牛的,完全看不出痕迹。 |

|

你所见到的丑陋,只是世间一晚的岁月 |

|

粗俗一点讲,“金手套”酒吧是块腐臭的烂肉,供养着社会蛆虫,靠酒来麻醉自己肮脏的灵魂。男主洪卡蛆虫中的佼佼者,做着“吃鲜肉”的美梦,吃着恶臭的腐肉,理想和现实冲突时,就变态了,嗜血了、泄愤了。今村昌平说“我将书写蛆虫至死方休。”《金手套》大概就是属于“蛆虫”电影这一类。 |

|

还原了七十年代汉堡红灯区连环凶手弗里茨•洪卡以“金手套”酒吧为据点将四名妇女猎入自家阁楼公寓并将其杀害分尸的经历。导演极力刻画由憎恶女性、性贪婪和多愁善感所驱动的施暴者的堕落肖像,摒弃了诠释性的背景补充。风格上不乏对法斯宾德室内剧的借鉴,且尤以长镜头无节制地展现暴力,同时以塔伦蒂洛风格介绍配角,成为对告别经济奇迹不久的西德社会反面的环境研究:在毫无希望的阴暗德国,战争毒瘤和战后混乱令个体生活彻底受阻。 |

|

如果说「此房是我造」是精神美学犯罪,此片就是另一个极端。物尽其用展现德国70年代战后遗留底层生活的混乱萎靡,年代感烘托,甚至每次受害者疑惑屋中腐臭味都可感同身受,整体观感倒并无不适。强悍在于看片尾案件照片才知还原力有多强悍,演员化妆与演技也值得称赞。 |

|

【5.0】第一次看阿金,选了这么一片子感觉有点伤兴趣,制作实属不错,演员演得也是上乘,影像上也感觉很丰富成熟,但是总觉得看完少了点什么,就这? |

|

2.5 |

|

这也太那啥了?老司机都受不了。柏林电影节厉害!男主得到了最好的结局。

纯自然主义手法,直面人生,把生活原原本本的展示出来,这就是最好的反面教材。 |

|

朗·钱尼与德国表现主义在此同法斯宾德室内剧一起被强行架空赋予了空间调度蹩脚的现代比喻,电影涉足的庞大历史症候无法和这起本身已经足够惊骇的个体样本事件相融并被强调出来,或者说是特定的点对面指向的无意义,只看到了一个庸才哗众取宠的电影节自我标榜炒作。 |

|

Hell's Kitchen,这便是这家名叫[金手套]的酒馆的真实名字。隔着银幕你就可以闻见电影里面的恶臭,中间混杂着酒精味、呕吐味、血腥味和尸臭味。阿金对场景的拍摄异常纯熟,演员的表演、特别是女演员们岂止是鲜活二字可以形容。但影片最后沦为猎奇之作。剧本把原著小说里关于主角悲惨过去的部分全部删除,导致整场暴力尽显荒诞和机械。这样的决定使得电影中的暴力表现出平庸和无意义无原因性。但同时影片里又有与70年代既不符合的当代场景,似乎是为这样的暴力寻找源头:无论彼时还是现在,这些人都是社会繁荣背后的失败者。这两者之间存在巨大矛盾。此外这些当代场景尽管是由于资金问题而做出的无奈之举,但如此的逆时性让整部电影显得风格不一。 |

|

Weil die Jahre viel zu schnell vergehen/Und weil dein Junge einmal groß sein wird/Denk an die Jahre, die noch vor uns liegen/Vergiss den Tag, der mich einst von dir führt |

|

特别喜欢看法提赫·阿金导演的片子,非常的享受,他的片子在视听上总是那么精准,质量总是那么稳定,他最近几部作品风格各异,但什么题材都可以驾驭,水平在艺术片导演里算是顶级的行活水准了,视听永远都不会出错,剧作也不会有好莱坞模式化的展开。这部新片在用犯罪心理学上画人物侧写的方式,拍一个连环杀手的杀人模式和背后的心理,放弃传统叙事的情节性,转向去给一个时代的德国社会画肖像,纳粹们老了之后只剩肥胖和丑陋之后,导演最后给了他们一个这样的下场。★★★☆ |

|

阿金这个片子做工还挺好,就像一个戒酒宣传片。杀手也是有道德底线的,讲求契约精神,立字为据,反悔、实现不了就干你;说戒酒就戒酒,认认真真上班;杀手也是爱美的,面对美少女和风韵少妇同事,就怦然心跳,念念不忘,忍不住发春;杀手杀人也是有理由的,孤独空虚,找来的老妓女千奇百怪,搞不定,硬不起来,挫败感太强;脏乱差臭烘烘的阁楼与干净整洁的大厦的对比,肮脏肥腻的老妓女和青春美少女的对比,不喝酒时的自制和喝酒后失控的对比……96年生的小帅哥乔纳斯·达斯勒辛苦了,演矮小、佝偻、斜视、秃顶、烂牙、肮脏的变态杀手,丑陋程度直逼《神圣车行》里的德尼·拉旺。 |

|

看这片抑郁了,看了男主角真容,好了点 |

|

穷与富在炼狱般的《金手套》里不是以物理意义上的财产来划分,而是用道德上的美丑来区别。二者的位置刚好与《寄生虫》相反:丑陋猥琐的变态杀手盘踞上层,美观体面的中产家庭栖居楼下。作为滋生和孕育恶之果的空间,尸臭与浮蛆皆是自上至下令人无法逃避地扑面而来。人物在阿金这部讲述罪与罚的寓言里是抽象化的符号,影片借着案件试图分析阶级斗争的根源。他认为问题在于现代宗教的神秘面纱最终被幻想落空后的事实揭穿和识破,如醉如痴的无产者意识到“阶级交替”这份协议本身的虚假性和欺骗性。货币在这个犹如社会的酒吧里要换算成以瓶、杯为单位的酒水。既是“猎人”吸引“猎物”的诱饵,也是“强者”施暴“弱势群体”的终极武器。最终只有极少数幸运的人被“上帝”救赎,听命道德的“魔鬼”追随“天使”到了深渊,绝大多数人都被那条火舌迷惑和吞没。 |

|

6/10。和《小丑》在程度上都是反精英式杀戮,结尾具有身体魅力、学历优势的少男少女闯入了金手套的动物世界,美好的少女容貌被野兽们意淫,文弱的少年则在满溢着的便池里被老纳粹淋了一泡尿,身份的优越感受低阶级的反噬,在最后的长镜头中金发美女未与变态发生交集,就悄悄离开犯罪现场,无人惦记,等着烂掉,容不下任何理性和美好,也算是阿金对那个社会沉渣泛起的时代一种讽刺。值得鼓励很少导演在成名后能如此直接地暴露低俗的品味,洪卡的阁楼呈现出干结的痂皮色,酒瓶、胃液、塑料娃娃头,就连满墙壁的色情照片都积满污垢,洪卡泡肿的眼睛、油腻的头发、略微驼背和一脸疮疤,像极了兽性压倒一切的猿猴,他唯一理性的时刻是要求收容的胖婆签订卖女协议,一纸契约就像勉强披着人皮的动物,恰恰利用了观众对原始欲的既定恶感,满载着对恶的重建。 |

|

不加掩饰的暴力展现,还有块溢出屏幕的酒腥臭与腐朽气。因为够简单直接,难逃一些连环杀手电影容易试图浪漫化作案过程的嫌疑,所以可以预想到最终的口诛笔伐;但仅有23岁的Jonas Dassler能够复刻人物,也几乎比“扎扎=Ted Bundy”更为有效。【这种不加克制的做法在同届里的好几部片都有通病,所以补全的过程简直是身心俱疲==】 |

|

偶尔会紧皱眉头、将视线移开,但并没有想象中那般畸形、丑恶、令人作呕,更多的是对七十年代德国民众(尤其是历经战争“洗礼”的一代)生活境况的再现:在名为“金手套”的酒吧内,光线被剥夺了存在的资格,时间被谋杀在老旧的唱片间,连空气中都混杂着烟雾、酒精和腐败糜烂的死亡气息,唯有宿醉才是忘却孤独、抚平伤痛、感受呼吸的唯一途径;酒吧外,则是破败萧索、毫无生机的人间地狱。法提赫·阿金用连环杀人犯的故事切入到这个爬满蛆虫的社会中,以挑衅之姿唤醒观众的感官体验,说是跨时代的底层关怀也好,说是一次无理性的情绪释放也不无道理。 |

|

不行我什么都没看出来除了狂躁的人物状态还是狂躁的人物状态。 |

|

大型禁酒宣传片,友好提醒喝酒不光会丧失理智,还容易脱发。阿金用Honka反驳了拉斯的Jack,两者都可以看作是为“变态”行为的开脱,但只有愚蠢才更接近人类的本来的模样。 |

|

竟然是真实事件改编还挺震惊的,充斥着烟雾和酗酒的眩晕,隔着屏幕搜能闻到二手烟和血浆味儿。 |

|

嗯,还好,我没吐,嗯…… |

|

没啥毛病的犯罪片 就是因为感觉太熟了 在电影界反而感觉少了一股劲 |

|

喜欢了阿金兄这么多年这是看到现在最难看的一部,以丑展现丑难度在哪里,还死长,这种拍拍标准90分钟不好吗对剧本哪啦的信心?前105分钟都不如片尾2分钟的历史照片展示吸引人,感觉用图片文字拍个纪录片都会更好看。 |

|

纯娱乐片。并没有想象中那么惊悚恶心或者令人不适,尺度也比影史上很多电影差远了。拍得更是不温不火,几个杀人案就像流水账一样,让人觉得索然无味,娱乐片不拍出噱头来那还有什么可看的。 |

|

其实更有趣的是阿金这一路走来关注题材的不断变化。 |

|

法提赫·阿金的技法没什么问题,只是影片太执着于展示暴力本身,而其承载的历史问题就像男主的希特勒造型一样浮于表面,当然你可以延伸解读金手套酒吧里肥胖老去的德国人和让罪行暴露的大火更像是对纳粹的报应,但也就仅此而已。 |

|

整体挺粗俗鲁莽的,专挑落魄老胖女人下手,金手套就是个底层残余的聚集地,他偶然挣脱,终究回归这里,场面不过真切,如果最后把金发学生妹搞定,或许会好看一些。 |

|

在这部电影里找犯罪、血浆美学怕是不能够的,它一开始就在刺激观众的逆反心理。当你看到着火的房子飘出的烟像冤魂一般,看到贮藏室,看到酗酒的德国人众生相,看到跟历史大人物面容重合的男主角脸型……你就明白,那个苦大仇深的法提赫·阿金又在种德意志历史的因果树,土耳其裔的他还能从中抽离出来苛刻地观察。他不想只改编一个真实事件,而更想借这起案子再演示一场二战遗毒,以窥探(或者说解析)历史鬼魅的底色。3.5 |

|

1.0 / 不太明白早年能拍出《勇往直前》的法提赫·阿金为什么现在会flop到这个地步。只有空洞的概念意义和切片的动作(注意,是动作,而非仅仅是暴力)展示谈何触碰历史和现实?难道只是因为男主被化妆打扮得比较像Hitler吗?那建议直接凭定妆照入围柏淋电影节呢。 |

|

74/200 大概算是部 反酗酒宣传片?看过去年男主沉默的教室里演的Erik角色觉得他演技可以 况且男主96年的比我还小一岁 这部被弄成油腻丑陋畸形的中年形象 化妆造型牛逼程度不亚于当年看的「特效化妆师大对决」里的造型改造程度了 并没有无人性的凶残暴虐 反而有过被救赎的希望与再度沉沦的挣扎 更有关于集中营妓女 战后德国现状的侧面反应 Ps.平时看略重口的电影的心理接受度大概为7分 看了短评的恶心想吐禁食观看 tag后暗搓搓的以为是9分画面 而实际血腥部分都被挡住了大概只有3分害得我以为看了删减版 重口程度远不如八仙饭店 算是一部成功的犯罪片范畴 |

|

导演有任何立场吗?像是没话可说不停打岔。可能是最软弱的连环杀手片之一,没有坚定的姿态导致表层恶心无法作用至生理。喜剧元素散落各处,但没有建立空间导致喜剧部分根本没有递进。以小男孩进入“金手套”酒吧为例,SS Nobert从墙后出来本来应该是一个爆炸性的笑点,但很可惜,没有。 |

|

69届柏林电影节补标 现场有人唏嘘 看来是生理不适了( |

|

唯一让人惊艳的就是男主演居然是96年的!尽管真事改编,但剧情纯粹是故事堆砌,核心什么的不明确,最后一桩凶杀甚至交代的很仓促。颜值丑陋的男主初次作案靠着喝酒听音乐肢解了对方。金手套是充斥着落魄老男人和大妈妓女的一家酒吧。男主搭讪没人理最后领了个流浪老太太回家,要不是对方说介绍女儿给她估计也就死了。男主可悲之处在于自己无能见了美女还想上,金发女、清洁工即是,而惨死他手的那些老妓女死法和套路大同小异。被捕时还在尾随金发女。 |

|

社会底层的环境和连环杀手的形成相辅相成,即便在就业市场获得新生时,其持久力和情感力量依然无法支撑下去,不自信和性冲动一再把他带回厌女症。那些背负着创伤的弱势女性成为他足以控制、能够施虐与剥削的解药。影片极端的暴力描写和令人作呕的场景太让人难安了。 |

|

口味重啊,久违了欧文 |

|

不同景别,不同光线展现出不同的社会和居住空间,洪卡也就展现出了不同的面貌。影片在场景和服饰上进行了强烈的对比,人物心理得以彰显。固定小长镜是一种审判,却又带有窥视和怜悯的意味。影片并不想挖掘什么,但又不由自主地挖掘了很多。叙事在这里是失焦的,不具有指向性的。我们虽然常常要面对杀人犯的脸,但真正令人迷惑、不安、注目的,是那些闯入又消失的配角 |

|

虽然不喜欢这种 但是功底很强啊 制作很好诶!服化道和演员 真是拼了 感觉隔着屏幕都能闻到恶臭。而且它有想表达的东西 还是真人真事改编。剪舌头那里很妙。而且没什么血腥镜头 都没有任何直接血腥,镜头都在别的地方任凭你想象,看到有的评论说血腥恶心 那我觉得导演更厉害了。演员演得是真好… 反正给人极大的不适感 |

|

醜陋、直接又真實的人生與犯罪不過如此,弗里茨·洪卡的心中卻也有著對金髮美女的「美的追求」,不能說這個人物沒有對於寧靜的訴求,只是忽如其來的暴力(富含著直男價值觀)從何而來是一個永遠無法解釋的問題,「金手套之家」還有更多未知的死亡(精神與肉體)故事,那些在街上遊蕩著的行尸走肉們正在醞釀下一場的殺戮或者被殺。 |

|

6.5/10。元素过多:杀戮、老年妓女、性无能、同性恋倾向、枪和酒、集中营等,导致虽然满是强情节,但产生了一种催眠效果,我根本不关心任何发展。喜欢色调的运用,黑屋黄衣白光红火。结尾的冷漠比《此房是我造》的自恋好太多了,触手可及又梦碎了。(应该换个更丑的主演) |

|

76/100 不酗酒的人可能很难理解喝与不喝的两种精神世界。还有本片花费了大部分时间对深陷困境的生活状态和酒精的关系进行展现,甚至让人动容。还有闪现的宗教救赎元素,更增添了某种难以言状的悲凉。 |

|

Fatih Akin变了吗?还是那么绝望和孤独啊,抓心。 |

|

绝对是我看过的Fatih Akin作品里最不着调的一部了…… |

![豆瓣评分]() 6.5 (3347票)

6.5 (3347票)

![IMDB评分]() 6.7 (14,519票)

6.7 (14,519票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 54%

烂番茄: 54%![Metacritics评分]() Metacritics: 38

Metacritics: 38![TMDB评分]() 7.00 (热度:10.12)

7.00 (热度:10.12)