|

寺山修司是不是偷学了那个拆除舞台? |

|

影像肿瘤(发布于时光网 2006-08-01 19:48):电影并不是为了要找到失踪的人或原因,而是在探索一个人在面临假象和探寻真相的过程中的心理蜕变。【★★★★】

|

|

Composition et décomposition d’une réalité fictive.La mise à nu du dispositif du cinéma-vérité ne consiste qu’à troubler davantage cette quête de la vérité dj ambiguë |

|

今村昌平真是个鬼才 悬疑解密电视节目开山祖师哈哈 伪纪录片 现实主义 拷问者 |

|

姐姐和大岛有没有情不知道,但姐姐即使杀了大岛很有可能也是因为发现他的真实面貌,为了妹妹杀了他。灵媒的部分特别有意思 |

|

世界如此惊悚复杂无解,“真相”永远扑簌迷离。也许每个人都无法真正曝光,用拍电影的方式来纪录“记忆碎片”,来自各个角度的描述和拼合,进一步模糊了“真”和“假”的界限。人类感官、情感反映世界的局限性和主观性,造成了更多的隔阂和谜团。此片探索寻找过程中掌握的事实(也许还是假象)与“真相”之间的关系。 |

|

1.伪纪录片式的采访段落,来拼凑一个失踪的人的过往人生;2.重复的,琐碎的,无重点的,冷静的,枯燥的;3.真实与虚构边界的模糊、打破与交织;4.“看过这些后,我也不知道真相是什么了”“电影结束了,但生活还是继续”。 |

|

姐妹俩的部分着眼点过小,在整部电影里是技巧性的存在,但又十分好看,这就是厉害的导演老辣的一点吧,可以把技巧的部分做到你很需要。另外就是整部电影的构想与执行我也十分喜欢,这种电影的幕后我会想要去了解,它比一般性的电影去考量执行更难把握度的部分,还有就是节奏的把控,每一部分的内在和外在的东西是自然而然,还是也是有一推一的设想,都值得细细研究。 |

|

走访调查对谈式的纪录片,将人间蒸发的男人逐渐挖掘细节、拼凑出多侧面的完整形象。主体是找失踪者相关人员的采访询问,有些被采访者还有对脸部打码。太多的音画分离不同步,因为贴近真实,谈话里特别絮叨。到最后20分钟,针对失踪者未婚妻姐姐的质问,来来回回的啰嗦重复反驳再反驳,实在让人失去耐心。如果说前面还像是侦案实录,那最后已经变成调解纠纷般无聊。 |

|

三星半,這種虛構、重建、後設、真假的把戲在現在看來已經不新鮮了,但影像、人物、氣氛都滿好的。紀錄片形式乍看是導演的破格之作,但其實形式可以連到前一部《人類學入門》,後面又可接《我要復仇》,真是頗有意思。不知道看英文字幕是否對情節有所誤會? |

|

看来真的很多作者导演都喜欢悬案题材,尤其是神隐事件,今村昌平的切入点在许多优秀同行的比较下,依然是很精彩的。人为什么会消失在人群包围中?是因为根本nbcs别人,打着关心与付出的幌子自我感觉良好,喃喃自语与一叶障目让再密集的天网也形同虚设。当然这都是人之常情,导演就是抓住了这个虚无,但观影也确实无聊。 |

|

寻访失踪者的漫长努力刻意被塞入了过量的信息,记忆的模棱两可,在如何依靠叙述来还原一个人的过程中反复折返,走到不通往任何地方的路径。到了最后这种寻访本身也变成喋喋不休而失去意义,“记录真实”这句话成为一个悖论,只留下一张异常暧昧而诡异的寻人启事,如同它在开篇的样子,毫无进展。“摄影棚倒塌”真是一个了不起的设定,今村昌平——寺山修司——行定勋,见证对它的使用从最“媒介自反”到最“通俗煽情技巧”的演化。 |

|

1. 假亦真来真亦假。2. 虚构与现实的界限在导演,编剧,记者这里是否是清楚地,多像2016年的中国社会,我个人越来越感到了真相被掩盖,被扭曲,被很快的遗忘,影片到后面就变成了姐姐是否跟失踪者一起在那个路上走路过,走了几次?是不是跑偏了很多呢?众人都忘记了为什么出发了,所以那个看似关乎了很 |

|

好吧,我觉悟低;可我真不知道这是什么东东,比贾樟柯的《24城》还无语,还特长,130分钟。 |

|

(8.2/10)非常好的创作思路。以人的消失为始,以影像记录下了对人物的访谈,前半段稍显无趣,仅有大量声画分离。从一小时开始主动跳出纪录影像,承认影像的虚构性开始,就渐入佳境了。以自反的姿态反思现实与虚构的关系,并呈现了拼凑真相的不同叙述视角和真相不可知的真相观。可惜最后的点题刻意了,有些影响观感 |

|

今村昌平用电影模糊了虚构和现实的界线,借由一起寻人事件勾勒出庞大的关系网,那些冷眼旁观的人们亦证明了人情的冷漠,舞台拆除后荒诞感更甚。 |

|

导演神人!(看了评论还是不确定到底是纪录片还是伪纪录片哈哈哈哈 |

|

idea about fiction and fact, bias or objectivity is good, but too many characters, dialogues, too long |

|

今村昌平试图透过众人之口道出一人千面,通过这样的讲述途径来架空真相,又或者不是架空真相,而是告知观众处处都是真相,每样东西,每个痕迹,每个印象都可能是真的,也可能是假的,可以是真的,也可以是假的,总之,只要发生观看,就不存在客观一说。别人评价我们,或我们评价自己都绝对存在或主动或无意的记忆编造。在这个意义上来说,与其讲导演在用这部纪录片去寻找社会上一个失踪的人,倒不如说这部纪录片让我们都成为了一个失踪的人。我们到底怎样界定自己的存在?我们的存在是否真确?这种真确是唯一的吗?它的同体一面会否就是另一种虚假?一切都有待命定,而这也导致了观众很难评定这是否是一部纪录片,至少以它拍摄的方式及意图来看,我觉得它更像是一场早有预谋的人间戏剧。 |

|

#今村昌平的醉翁之意不在酒# 带有猎奇意味的潜在刑事案件,在最后演化成人性搅动下真假难辨的现实版罗生门,而这扇门通向的终极景观是今村关于影像本质(记录真实现象与构造fantasy)的一次探索实验。 |

|

由消失的男子、全员男性的摄制组、提供证词的男人们形成脉络,追溯到无数女性的「罪恶」。纠缠而后移情别恋的女友,不检点的情人,惨死的女亲戚,她们一一被推到镜头前示众、拷问。电影的落点放在两姐妹泼妇骂街,看似是模糊了悬疑案的焦点,但更像是社会群体无意识引导的结果:总有女性的过错可以解释男性的堕落。 |

|

MoC DVD;长了点 压缩一下可能好点;《全身小说家》有点点儿此片的影子 |

|

真正探索电影本质的电影。梅索斯兄弟在今村面前也显得小儿科。想必赫尔佐格一定会喜欢:正是这样的不可信的虚假达到了最纯粹的“狂喜的真实”。 |

|

更多的觉得是为了寻求一种形式的突破。 |

|

不是很喜欢这种 |

|

我不知道应不应该把它归入#消失之美学#(没时间细研究),或许相比一个人的消失,这部电影的主题更应该是“真实”的“人间蒸发”,如导演在片中所说:“这仅仅意味着摄影机在拍摄,而你们都被摄影机拍摄……” |

|

作为一部将记录性摄影机的虚构性彰显于大庭广众之下的诗学电影,《人间蒸发》显然是讨巧的,标题里蒸发掉的既是追寻的对象,更是“真实”本身;而且如所有的探案故事一样,是真实的缺位本身引发了对其的追逐。这样来看,被誉为开创性的本片其实并没有开辟什么新天地,表演这件事随着摄影机的架设便发生了,并在后现代的今天成为了人的基本生活状态。因此本片最后的一句箴言是一句废话:“电影结束了,而现实没有”——well,它就没有存在过。 |

|

后半截拉着看完的,感觉今村昌平不适合拍这种,不喜欢~ |

|

遮擋式的中遠景「觀察」鏡頭,加上聲畫錯位,都是六十年代導演的招牌技巧,借用了偽紀錄片的形式推向極致。其實拆棚以後感覺就可以結束了,不過最後大街上的爭執才是真正「紀錄」的地方,相信那段的確逼出了演員進入虛構戲劇的真實狀態,但也許狀態也是偽裝的。影像本身真假難辨。 |

|

关于影像与真相关系的探讨令人深思。 |

|

关于某个失踪人口的调查,采访人数多,对话都比较啰嗦,尤其最后一段,在跟未婚妻的姐姐对峙的戏,太啰嗦,吵得头晕。其实每个人都有很多面,也许自己都不知道。 |

|

Reality is stranger than fiction. 奇特的体验。画外的说话声一直没停但并不总是匹配画面的内容;事情的重心落在失踪者妻子身上后虚构和现实的界限愈发模糊,片子结束在对唯一称得上是的线索的事件没有结果的证实上;主持人与两姐妹私下来往的某些画面,灵媒和算命师的出现,撤走布景的一幕,? |

|

《罗生门》是生活的隐喻,是完成时也是过去时,《人间蒸发》是生活的模型,是进行时。并非是生活本身,而是生活实质。为何在经济高速腾飞的60年代日本,失踪人口陡然上升?剥离特定的时空似乎这是资本主义社会演进的必然规律,但今村昌平的镜头下却总有一种暧昧性或者杂质感。片中所有人对大岛似曾相识却又三缄其口,不在于真相本身的艰深,而在于迈步向前的新世代对于追问的倦怠。它与《白日焰火》都是一种辅助我们建构一个时代的文献资料:跟随社会变化踉跄前行的人啊,我终于看到了你们的面孔。 |

|

我也想蒸发

|

|

这个也不是纪录片啊,这是个论文啊。 |

|

日本人也信奉土地公。某男失踪,巫婆通灵。跟他平时有联系的,很少真正关心他。他有好几个女人,也是各自活各自的。伪纪录片?电影真够闷的。 |

|

。

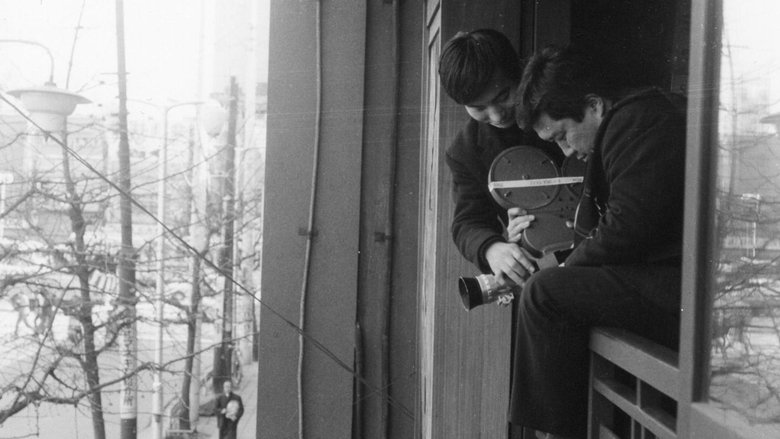

可看作同时期日本版“真实电影”的改造实验,与法国原版强调现实素材不同,今村会反过来处理成让人误以为是纪录电影,而实际上却是基于真实事件,若去掉实验的离间效果,变为完整的“电影”,就是三十年后的《生生长流》的模样了。

但今村的重心在于那个年代的实验氛围,未曾想制作完满的电影,以至于整个实验并不讲究美学布局,大多是聒噪重复的新闻拜访影像和旁白叙事,无限接近于真实拜访的节奏,其中穿插了几个明显的双人/多人戏剧时刻,承载于电影的视听技法上,此刻能明显感受到那些由表演生出的戏剧力量来,不同于纯粹的采访,随后还怕观众识别不了,特意拆解了布景,实属多余。

缺点也明显,因果线的布置求满求全,显得冗余疲软,而新闻采访是摘要式片段式的,电影不可以自己的叙事僭越了其形式,否则就繁复了起来。 |

|

稍微有点拖沓了,但总体相当聪明,带着一点纪录片工作者自省和自恋,尤其是从冲突非常激烈的对话场景逐渐退出、揭示出戏剧舞台布景从而击碎纪录「真实」的遮罩段落,《昨天》的结尾一定参考过。 |

|

70年代的寺山修司和佐杜洛夫斯基全部学的今村(更不用说本世纪的张杨…..现在看真的会叹气一些第六代实际上就是吃了能看内部片的时代红利,拍片子拾人牙慧,抄人家几十年前就做过的实验,还能被一群文艺b追着夸前卫新潮….呃…..我宣布昨天的所有成就只能归功贾宏声)电影快要结束的时候在本子上写下,电影结束了,那现实呢——下一秒今村给我解答,“但是现实不能结束”。好啊,精细编排的大实验电影,这类怪电影是主动地让观众讨厌的,却因此有了难以名状的魅力啊…..所以大岛这桩案子到底查出来没? |

|

事情的本质和真相被无数相关人员真真假假的指控及误记淹没,姐姐和准妹夫有没有染,观众肯定是想不到以悬疑片开场的电影最后居然落到了这样的辩论中,导演可真狡猾 |

|

又老实,又放荡;又安静,又张扬;又善良,又邪恶;又温柔,又严苛;又干净,又肮脏。噢,高级动物在社会中留下了信息素,是结构改变人还是人改变了结构。 |

|

半个世纪前的今村就已经在拍伪纪录片了。 |

|

从各处人物得来的信息越多,我就越不认识这个人。

图像与声音的错位,不时闪过一秒钟的女性的背影,在暗示这纪录片并不真实,这个人不存在。 |

|

以记录片的视角,展开一段貌似寻人的里程。只不过,旁观又直接的镜头语言,繁琐而日常的对话询访,跳跃且散碎的场景更变,让人觉得有点乏味与无趣。但结尾的设计呈现,凸显匠心,别具一格,瞬间驱散一切乏味无趣的阴霾,深义自明,如醍醐灌顶。

以为真的未必真,以为假的未必假,真真假假,耐人寻味。真相就是那罗生门,真相就是那无底洞,言语之庭,各说各话,自以为是,仿佛真相了。构建与影响我们大脑认知与判断的因素,如模糊的记忆,错误的信息,主观的偏见,自我的执念,从众的心理等,都让我们容易离真相越来越远。每个视角的当下,观察与被观察,局部的有限,与全局的无限,让人陷入谜一样的思考。一个人,没了影踪,人间蒸发了。怎么就人间蒸发了?总有疑问盘旋在脑中,一遍一遍地审视社会,探究人性,摸索起源,想要找到答案。 |

|

有意思,当纪录片看,后面又说是虚构,那这个真实性的呈现就很棒了,从事件入手,意还在于表现人,抽丝剥茧,一拉拉出一长串,原来一个仅作为照片呈现的人还有这么多面立体,人真是值得挖掘的呀。是什么让一部虚构的纪录片如此真,对人物情感的表现是很真实细腻的了,无预设,只抓住直觉反应,那些是演员还是素人真假莫辨,不管是哪一者都很棒。今村导演果然很有自己的一套,当精心打磨的情感与故事失去新鲜感,这种粗砺更接近生活本真,有嚼头。 |

|

30分钟看下来瞌睡连连 |

|

全靠对白还渣字幕叫人看个毛,等出欧美版吧- -(我就是去瞅一下露口茂…… |

|

今村昌平9/追求了形式上的创新,快看不下去了,本身就不太喜欢这种罗生门式的故事。更何况这是今村老师的“公民大岛” |

|

老子文盲,看不懂 |

|

不断在虚构与现实间转换,最后镜头拉远拆除舞台的一幕更是让人摸不着头脑。 |

![豆瓣评分]() 7.5 (422票)

7.5 (422票)

![IMDB评分]() 7.2 (756票)

7.2 (756票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![Metacritics评分]() Metacritics: 92

Metacritics: 92![TMDB评分]() 7.10 (热度:5.96)

7.10 (热度:5.96)