|

霍 贵塞都不截访的啊……唉 /美罗城 |

|

编剧挺厉害的,让这个角色一路上遇到的问题不断的突破底限,最后用了一个神来之笔的结尾,直接戳到了社会问题的根源。这样的题材,这种力度的故事,我们国家的导演只有羡慕的份儿了。 |

|

#2020SIFF# 四平八稳的失望,无奈世人依旧要踩你一脚。 |

|

换个国家的话,男主连村口也出不去 |

|

到海南电影节第一天看的入围金椰奖的塞尔维亚影片,非常不错,“哪哪儿都对”!编导演均十分扎实出色,如果今年的评奖不是因疫情取消的话,它应该有所斩获。导演是个屡获殊荣的中年塞尔维亚著名导演,实力不凡。值得推荐观看。 |

|

这剧情,这设定,即便换到当下脚下的土地也毫不违和。

这世界到底已经撕裂和分化到了何种境地,我不知道,也没有一个真实、准确、可视的数据

但我知道:

一面是流量明星的代孕丑闻冲上热搜占据各大版面;一面是东北五六线小城的疫情导致差点断粮却无人问津……

一面是豪门二公主凡尔赛自诩撕掉“名媛”标签出道唱跳rap;一面是年轻人因贫穷在出租屋内去世的罗生门……

不是我不想理解这世界,只是这世界好像又回到了那个吃人血馒头乃至直接吃人的分裂 |

|

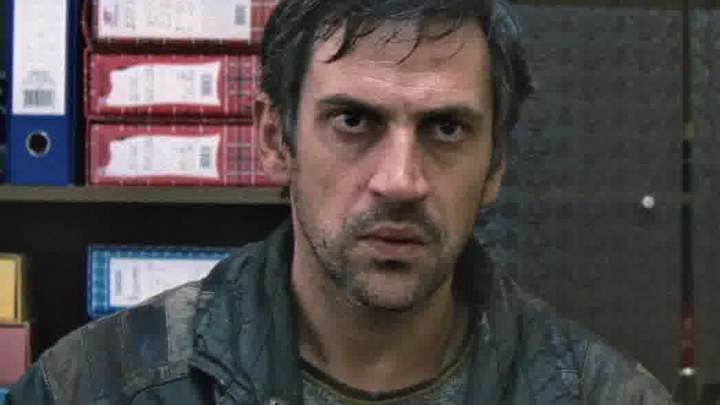

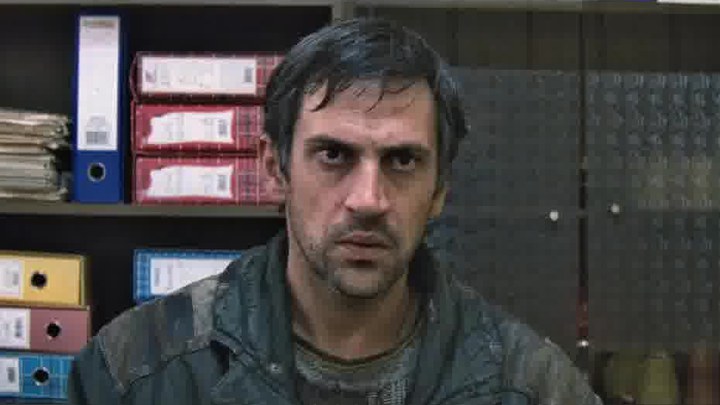

#70th Berlinale# 全景单元观众奖剧情片第一名。德国观众竟然投出来这么一个[一个都不能少]式的东欧片我也挺吃惊的。对父亲这个人物塑造得极为讲究,沉默寡言,并且相信政府(人家说什么就是什么)到了几乎逆来顺受的程度了,而且非常重要一点是不给别人添麻烦,只提最最基本的要求(比如灌点水),而只有一次反抗、一次哭泣、一次爆发,细节做得非常妥帖,而且里面各种人的好、坏与鸡贼都拿捏得很有分寸。影片结尾实在是太亮了,完全神来之笔,这一个段落把前面讲的各种社会问题的根都挖出来了。 |

|

终于有一天 你不必再向命运行乞。底层人民总是越温顺越老实越讽刺~ |

|

#SIFF 2020# 十分苦涩,与其相比肯·洛奇镜头下的英国底层人民都要幸福许多。十分隐忍,很写实地描绘出“穷即原罪”的社会法则。一直在等像《我是布莱克》和《开战》那样的爆发式高潮,却一直没等来,镜头中只有一个父亲在用力地活着。十分感慨,自己今天能坐在影院里看到这部影片,是何其幸运。 |

|

#siff2020# 非常稳,看得揪心。这哪是张艺谋,分明是一个达内式的故事再套用一个泛公路片的类型,男主角的表演相当精彩,隐忍、怯懦、偏执,来自底层和陌生人的善意,甚至将隐含的阶级问题也处理的舒服且自然。这个故事或许还有另一个结尾,忍无可忍的男主角终于奋起反抗,一夜之间血洗全村后再一把火烧了社工中心,但现实只能是,他一个人落寞地坐在残缺不全的“家”里,看着周围的一片空寂,无助、无奈、无能、无望。 |

|

8.7 溃烂到根了,就觉得熟悉了。siff |

|

前面还是比较传统的现实主义路数。后面突然有了些讽刺和寓言味道,整部影片也一下子就高级了。 |

|

刚开始以为只是塞尔维亚版的《秋菊打官司》,但是结尾部分一下就把本片的立意和深度拔高了!

最后男主默默从邻居们那里取回自己家产那段真的是又好笑又心酸!

|

|

近年来最痛苦的一次观影体验。劳动者的宿命就是行走在漫漫长路上,忍受无穷尽的苦涩,从这里、那里到世上每一个权力生成的所在。平静扎实的叙事,没有一笔可预期的煽情,但又层层加码到喘不过气。最后的镜头,在一切的残缺后,活下去,仍然就这样活下去。 |

|

惨就一个字,我只说一次。塞尔维亚版“秋菊打官司”,开放式结局和背后的寓意都很有意思。“一个父亲的寻子之路”、“一个父亲的寻肝之路”...想问国内影展到底会不会起名,不但敷衍而且有文盲之嫌~~~~~~ |

|

感觉还成啊!至少儿童权益是在政府关照范围内的,而且一路都有人帮助,媒体可以报道,而且至少没有遇到拦截,说明政令是不能够顺利在各个部门之间通行、配合无阻的。而且体制内有良心的人是存在的。 |

|

其实按照我们的生活经验,男主应该没走到贝尔格莱德,甚至还没出村就会被寻xin滋shi拿下了。 |

|

首页有友邻提到了这部影片,说是悄没声儿就在国内院线上映了。在很偏僻的影院和很尴尬的排片中看完了。怎么讲呢,稍微有点清醒自觉的鲁镇人看这部片,真的是自找难受啊。男主和女配都太会演了吧,和流浪狗那几场戏把我看崩溃了。这个故事也讲不透,谁能解决问题呢?太复杂了。但是在降低预期之后等待结尾,结局又是那么好,举重若轻。 |

|

冷峻却醇厚,处处弥漫一种于无声处听惊雷的肃杀感。他不止用双脚几乎走遍最破败和幽暗的国家角落,还折射出人性里善良和邪恶的互相绞杀,更是丈量了那个体制吞噬社会的广度和深度。 |

|

婚礼还是那场婚礼,塞尔维亚早已不是库斯图里卡的塞尔维亚。90年后老牌南斯拉夫同盟国解体后,在资本主义的道路上狂奔,经济萧条、高失业率、贫富悬殊、城乡差异大、腐败等问题通过公路片的形式集中呈现,于是个人寻子转为在恶劣环境下与表面怀柔的()()对抗。镜头的克制,原来一步步为结尾的心酸幽默铺陈。90年代同盟国解体,千禧年第三个十年轮到个体家庭“解体”——家被偷空、家人离散,而促成这次解体的是从上而下的冷酷和信仰崩塌。这位父亲挨家挨户把自己的物品抬回家,接下来他要怎么办,其实问的是塞尔维亚的未来在哪里。 |

|

现实主义,娓娓道来,底层小人物的挣扎。《活着》×《秋菊打官司》×《一个都不能少》缝合版,导演肯定看了不少肯·洛奇和张艺谋。结尾处理得尤其好,有四两拨千斤之感。 |

|

一贫如洗的家庭,他们要求电脑。空徒四壁的房屋,邻居赶来劫掠。翻山过川,原来在哪里都是穷光蛋。想给妻子苹果,想给孩子巧克力,想给自己一个家,竟都这么难。上了电视有人送来便当,可他不想当乞丐。想有尊严地活着,却只能伤害自己。像黑狗一样惨死,像汽油一样自燃。把桌椅扛回原位,假装家还在。 |

|

非常稳健,让人想起蒙吉和《危楼愚夫》里的世界,倒不是说剧情和人物像,而是氛围,一种混沌的,无望的,动物世界般的状态。这样的电影可以入围椰子电影节,但如果我们拍一个呢?…… |

|

這類被結構性矛盾壓在底層的民眾,連吼怒的方式都消失了——其實在對岸的大佛 PLUS也有類似角色。父親以事先張揚的五百里行走方式,希望被聽見和被看見,結果,卻是於事無補的家徒四壁。但無論如何,他付出了行動和努力。跑得快的媒體記者,依然有巧合設計感,然而不吱一聲,抬回桌椅的結尾還是充滿憤懣無奈的影像力量。 |

|

端坐在唯有几张桌椅的房间内有一种力度,是遒劲,隐忍。 |

|

结尾太好了。

穷人之所以固执,是太想确认那一点能够企及的希望。 |

|

因为金鸡奖最佳外语片所以来看,果然是部好电影。贫穷国家底层民众的苦难,最后一件一件把家具都搬回来,莫名的戏剧张力。

据说原型父亲,徒步去贝尔格莱德数次,经过六年时间才把三个女儿要回来,六年,好可怕。 |

|

这也是一部自由意志与体制作斗争的电影…很佩服导演做到最大化还原社会现实的同时,还做到了很多不会削弱真实感的艺术手法和意象的运用。

本片同时也在一定程度上证明了同情心是自然人的本能心理,男主在全片只流过两次泪,一次是因为流浪狗的死亡,一次是被路人施舍(这里真的忍不住哭了T﹏T),这两次流泪对应着同情与被同情。还有很多细节都在体现着不同阶级下的同情心,这与塞尔维亚这个人民因官僚而缺失同情心已久的国家形成对比。

导演还在很多细节方面表现出塞尔维亚的其他社会问题,对于出生在这样的社会环境下的艺术创作者来说,对现实社会拥有这么大的话语权、解释权和创作权,这样的创作环境不得不令生在其他差不多社会环境下的人羡慕…

-

中文译名的偏差也太大了,这分明就不是找孩子的故事… |

|

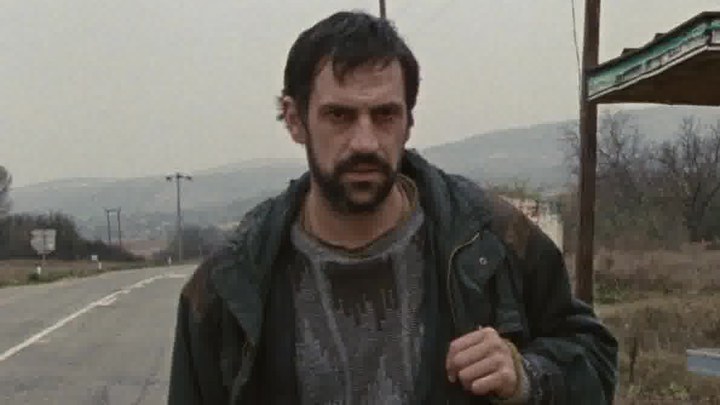

步行300公里的勇气,标题即剧情。 |

|

#Berlinale70th 33# 我太脆弱了,我根本抵抗不了这样的题材,我哭了个全场,哭到隔壁观众频回头看我却也控制不住。 |

|

进艺联院线的这批带路片,确实有不少挺不错的。这个塞尔维亚男秋菊非常棒,人物沉默寡言,通情达理,又坚韧执着。面对的也都是最现实的邻居、官员和无解的社会体系,差点塑造了一个只手遮天似反角,但仔细再想,也不绝对。权力、公义、好心人、鸡贼者,一切引向新闻栏目和社媒热搜背后不会再有人关心的结局,甚至压根就不会给你结局,这才是卑微的真实吧。 |

|

父亲独自坐在刚刚从邻居那里拿回来的自家的桌椅旁,啃着面包,孩子们不知什么时候能回家,妻子不知什么时候能回家…一切都没有答案。塞尔维亚,记忆深刻的一个国家,两年前独自驾车在这个国家的山路上回旋,曾在荒无人烟的山顶看见过朝我狂吠的野狗,也曾看见山里无数个美丽的修道院,更有在不知名的路上的N个英雄纪念碑。为了心中难忘的回忆而选择在上影节观看的这部父亲,又一次有种说不出的无力感。 |

|

这个父亲很悲惨 |

|

世事艰难,上层如此说,下层如此说 |

|

充满力量的控诉 |

|

一些情节和表现方式让我想起《秋菊打官司》和《一个都不能少》,不过这里所展现的穷人的困境,社会的不公,对公权的质疑都更加令人绝望。全片无配乐,冷静到令人窒息,收尾部分很精彩,一个贫穷社会的黑色幽默。 |

|

片名即剧情,好处是导演非常克制,刻意淡化剧情,反而重点在人物的状态上,塑造出一个偏执懦弱,却善良正直的父亲,而正因为前面的克制,使结尾的力量一下了起来了;不仅是富人对穷人的剥削,甚至穷人本身亦相互觊觎,仿佛穷真的就是原因,家(人)被社会力量所拆散,而另一个家(具)亦被贫穷及贪婪所拆散,男主最后努力地凑够一个“家”所需要的东西,然而只有孤独一人啃着干面包,前路无比绝望。7.8 |

|

2021年父亲节特别观影之三:1.一月得知并感兴趣的电影,因片名而决定延迟至六月父亲节才观影;2.《何以为家》是“无力抚养孩子的人 别再生了”,《一个父亲的寻子之路》则是“因为失业、家境贫穷,就得被剥夺抚养自己亲生儿女的权利吗”?本该帮助人民的机构却变相地成为祸害人民的存在;3.尼古拉在路途中病倒,于病房遇到一个有四个孩子却对他不管不顾的父亲,这段情节还挺有意味的;3.“归根结底,这一切都由我们来评估。你可以去告我们…诉讼的周期长达几年,而且你也支付不起…律师之类的,而且法院刚好有我的熟人。” 4.现实无奈的结尾。5.本来我的父亲节观影计划是:回味《大鱼》、影院重温《困在时间里的父亲》、初看《一个父亲的寻子之路》,结果因为影院排片时间等因素影响,最后的顺序反而倒过来了。 |

|

孩子不能没有父母,父母不能没有孩子。超16mm胶片摄出强烈颗粒感。上访之路是艰苦的野外生存,孰料千辛万苦抵达目的地吃到闭门羹比长途跋涉更难;归家后是见识村落的人间百态,无声的镜头语言以冷幽默诉辛酸。一位坚忍不拔、勇于奉献,足够淳朴憨实温和的父亲,虽穷但有爱,血浓于水的两代亲情无人能替。穷人难道就没有生孩子养孩子的权利?冥顽不灵的官员只会欺负穷人老实人,通情达理的官员衣冠楚楚,为民服务,却似借行善积德作秀。短暂作伴的流浪狗从相濡以沫到惨死街头,暗喻痛哭的父亲面对自己孩子亦如斯有爱无力。妻子一前一后两次握手的转变,代表失望到希望的质变。想知道中国是否有和这片相同的情形?是否能允许拍出来?男主Goran Bogdan还是留胡子更帅。 |

|

腐败,无处不在。你拿他还真没有办法。妥协?问自己吧 |

|

关于东欧底层现实的剧情片,故事简单,节奏沉稳,但很有力量;大政府的管理方式和“贫穷是原罪”的背景下,底层人民被规则制定者视为一种资源,甚至是一种耗材;开头母亲自焚的场景和社保人员评估抚养能力的标准形成讽刺又荒唐的对比;常理之中的荒唐总能在官僚体制中找到符合逻辑的解释,这种逻辑真正决定了社会、家庭和生活;底层之间的微薄善意和体制内个体为求心安的关切,都不是能促成改变的力量;几乎所有的场景都集中在父亲这一位角色身上,解决之路可能是复杂艰辛的,但真实困境也是那么直接、牢固和窒息 ——7.26.2020 上海世纪友谊影城 |

|

片尾曲的一声声闷响仿佛这部影片在敲击我内心深处后所余下的回音 |

|

佳作 |

|

4.5 男人服从,没脾气也不反抗,只是眼睁睁地看着伪善的人们各自逃生。电影到最后已经无关阶级了,有权的没钱的,多数人都在剥夺他。惨的有点脱离现实了,伴随着空场影厅漏水的空调,和打扫卫生的大叔的沙沙脚步,还是觉得能在院线看到这样的电影真幸运,我们需要底层视角的关注。 |

|

南斯拉夫式民主。总理不如现管,推特才能治国。穷人不配养孩子么。 |

|

没工作不应该是你的错,穷人不应该没资格抚养孩子,贫穷是对孩子的另一种暴力! |

|

他把桌椅一张张搬回来,像又走了一遍通往贝尔格莱德的三百公里。沉默、怯懦、贫穷的底层,同时也坚韧着。谁都知道,真理不是用脚就丈量得出的,但多少人,走着走着也就累了倦了木了,像一条小黑狗一样不明不白永远躺下了。结尾真的太棒了。 |

|

太苦了,妻子替丈夫讨薪,浇油自焚躺在医院,两个孩子被社工夺走,剥夺监护权(地方政府为了抽取国家补贴),父亲只好徒步几百公里去上访,一路流浪,睡废弃加油站、树林、荒废建筑、便利店……到了总部最终还是被打发回家。看到这里我觉得就是秋菊打官司啊,结果结尾神来之笔是,男主回到家,整个家被邻居们搬空了。 |

|

一根筋式大男主,徒步三百公里,上访讨回孩子,途中社会群像匆匆一瞥。这题材完完全全的“柏林口味”,但拍得过于一五一十,和张艺谋一比相形见绌,流浪狗之死和家具被偷的戏码更是蹩脚。|SIFF2020第1场 |

|

人间。 |

![豆瓣评分]() 7.7 (319票)

7.7 (319票)

![IMDB评分]() 7.6 (2,826票)

7.6 (2,826票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![Metacritics评分]() Metacritics: 80

Metacritics: 80![TMDB评分]() 7.00 (热度:2.33)

7.00 (热度:2.33)