|

闷死了,实在不适合头晕时看。监视器小屏幕并置在镜头里是一种我不喜欢的做作,画面透着一股酸腐的陈旧感,山本一说英语我就得快进,也没觉得配乐有别的评论说得那么好。总之打三星很厚道了。 |

|

有时候回味看了这么多年的时装,YSL是天才,靠老天赏饭亦能荣华富贵,死后享得大师之名,但终归觉得思想上欠缺了些深度。老佛爷是颇有厚度,但自我定位过于商业,平庸的典范。Yoji就刚好,自知不是天才,但思想才华深度兼具,且够努力,类比村上隆的话,几乎是一个核体的两极。 |

|

文德斯直言被委派拍「时尚世界」主题的他不懂时尚只对世界感兴趣,能看出不论拍摄形式还是素材组织的思路都在与「电影世界」结合。各种手动分屏、声画处理。当然他很快就意识到时尚和电影的共性,一来各种艺术创作本就互通(一句Fuck打通筋脉);二来山本耀司是可以跟他产生共鸣的艺术家(不把自己当时尚设计师而是投入几百小时研究衬衫褶皱、嫉妒被穿成真实生活的衣服、认为对称缺失手做温度而丑陋的裁缝;和一个珍惜手工匠人的艺术片导演)。因此当「制作时尚大秀如拍电影,设计师如不在幕前但将自己的风格用自己的语言缝合/剪辑进布料/图像中的导演」时,影片就彻底流畅起来——文德斯就是在观察记录一位同行的创作思考过程。于是片头字幕「文德斯&山本耀司作品」就顺理成章了。山本全片的思考都值得仔细品味。文德斯不经意夸了卡萨维蒂一句。 |

|

#资料馆留影##文德斯影展#wenders与山本耀司有些惺惺相惜的意味,专门探讨了个性与时尚的矛盾关系。“风格是艺术家的监狱,为了风格选择坚持与必要的傲慢,就可以避免沦为囚徒,成为自己监狱的守卫。”wenders的这番感慨其实是对自己说的,也让我忽然一瞬间明白了他为何会选择桀骜不驯的立场与不与庸众为伍的态度,山本耀司的设计观还是很朴素的,他是念旧的偏执的完美主义者,反对消费主义却成为引领消费浪潮的时装设计师,这其中本身就存在着各种矛盾,而他也就是在这些矛盾之中克服并且成就了自我,也给了wenders不少启发。 |

|

文德斯对话山本耀司。服装作为身份认同的关键符号,自然也会引起“德国新电影的眼睛”的兴趣。文德斯尝试了多种画中画/片中片的调度,例如将画面中的监视器放在一片雪花点的大屏幕前、将监视器放在汽车中(东京街景与监视器中的城市风光并置),以及将服装秀T台侧面放在画面上方、而在中下方将两个监视器并排放置(左边是山本耀司此前的准备工作录像,右边则播放着对山本耀司的采访)的拼贴方式。文德斯甚而在拍摄过程中兀自将摄影机倒转过来片刻,连山本耀司也忍俊不禁~ (7.0/10) |

|

本雅明,机械复制时代的艺术;个性和时尚,瞬间和永恒,胶片和数码,独一无二的人的数码影像,山本耀司是一个复杂的矛盾体,文德斯也是;在这个时代,时装和电影都没有什么本质区别,都是照见自己,理解自我的一种途径;东京,一个充满复制品的城市,文德斯在这里得到了太多;山本耀司和文德斯,各有能让自己免于工业侵蚀的守护天使。文德斯用影像冥想,而现在已经没有人这么拍纪录片了。 |

|

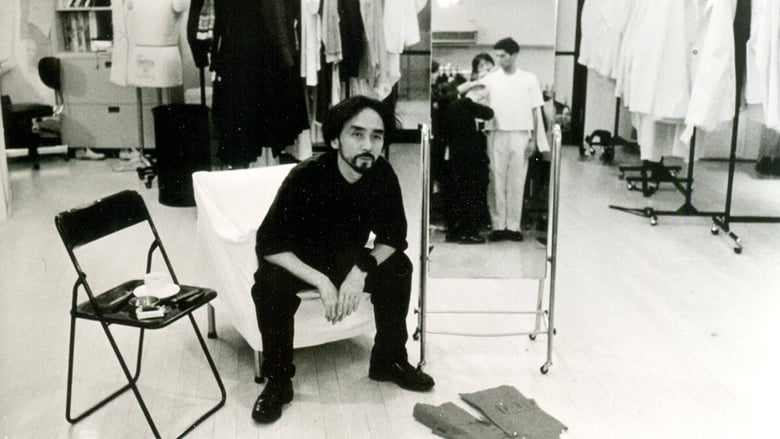

4「混亂」意味著巴黎,同樣也意味著東京。Yohji喜歡那城市和空氣──「它始終是冰冷的,讓我的臉頰生疼,彷彿漫步空中一般。」畫中畫,鏡中鏡,眼前的Y還年輕著,留著半長不長的頭髮,堅信「完美是醜陋的」。嗯,同樣我希望看到遺憾、失敗、混亂、扭曲。完美是秩序與和諧的呈現,自由的人類並不期望。 |

|

话唠导演WW&前法学生YY的对话. 所以文德斯也穿山本耀司,我也觉得他家男装比女装有趣 |

|

【2019年5月28日-中国电影资料馆-「文德斯电影专题回顾展」-2014年修复版】

Yohji Yamamoto-黑色是谦虚,同时又是傲慢。黑色是慵懒、简单的,然而又是神秘的。不过最重要的一点是它就像在跟人说:“我不打扰你,你也不要来烦我。”

与之相同的是,维姆·文德斯在此创建了一整套的非线性影像语言体系,多重影像媒介的解构,再使用时空方式加以建构。影像内部蒙太奇的高级呈现,不同影像的交织组接成体系。

在一种无序的语言体系中寻找秩序,好似Yohji Yamamoto不对称意识形态所表达的灵动升华。 |

|

比较有趣的是文德斯在对时尚和电影的关系进行对比分析时利用的分屏处理,多个摄像机同时出现在荧幕范围内,呈现不同介质下的“真实”:一边是“摄像机(1)捕捉到的真实”,一边是利用摄像机(2)“重现摄像机(1)捕捉到的真实”,两种“真实”之间存在明显的物理边界,但都是基于真实法则存在——在这套真实法则之下,文德斯提到电影与时尚共同拥有一种“自觉性”,即是机器超越人为操纵的具有自主思考能力的审美体系,山本耀司是能够在其中释放自我的自由精灵,文德斯则利用影像实行自我反省。电影看似是关于时尚的命题作业,实际也包含了文德斯对电影、对一种艺术共通性的思考,至于结论,或许只可意会不可言传。 |

|

文德斯与山本耀司,两个奇妙的可爱的灵魂在碰撞,电影和时装也找到了一种共同的语言,流体与固体,短暂与恒久,不看昨天,只看今天。山本耀司不以日本人自称,他是东京人,一种无国籍界限的认同感,很是超然。文德斯谈风格的监狱,看到对方曾经困在里面,然后接受风格,即便是监狱,也能打造成外放的所在。山本耀司从旧时仿如名片的衣服和面孔中寻找灵感,哪怕他的衣服辣么贵。而这部以影像冲击为主的电影,更闪耀的却是文字,文德斯的词锋,透得相当精辟而彻底。@资料馆 |

|

【维姆·文德斯,1989】 |

|

文德斯在两部最被世人熟知的作品《德州巴黎》和《柏林苍穹下》之后分别拍摄了《寻找小津》和《都市时装速记》,总觉得同为战败国,他对那里的人民和城市有着特殊的情结,可以思考和汲取到更多。山本在日语里是山脚下的意思,而那个自信的小个子男人却尽全力维持在时装界的顶峰。也契合了他的想法和身世,死于二战的父亲和当裁缝的母亲,否认战后的说法,认为战争并没有结束,作为东京人不强调国籍,我只代表自己而不是日本。拿着播放器或拍摄荧幕制造了更多镜像影像的同频分屏的信息,对待大师级艺术家有着与《皮娜》一样的观点,把无序的形式创造成属于自己的语言流传于世,电影也是如此。山本耀司对于签名的设计和执着也许在那时就已经影响到文德斯本人了吧。资料馆修复版。 |

|

山本耀司的纪录片,文德斯很有意思的一个想法是关于城市、陌生人和创造力。设计师居然可以为一个一无所知陌生人设计衣服,而衣服与陌生人的个人体验与情感又会产生奇妙的联系。他穿上山本耀司的衬衫时感受到了这种联系,问,他知道我的什么,为什么我会想起我的父亲。 |

|

如果是短片就好多了。山本這家伙說英文太慢,讓我睡著了好幾次。影像疊影的這技法目的挺明白,但有效性次之。 |

|

别被片名欺骗,文德斯不单讲都市,也不是讲服装,甚至不是讲山本耀司,他其实还是在讲自己和摄影/电影/影像。开头部分提到的一件衣服让他感到既新且旧很有意思让文德斯想起自己父亲。片子主旋律配乐(片尾再次出现)是不是坂本龙一做的呀?感觉太像了。资料馆1号厅 with肉 他睡了90%的时间 |

|

主观散文电影 essay film 例如影像的自反性 并把自反思考加入画外旁白中 尽量避免直接录像的呈现 画面内的景框 达到间离效果并且自反 语速缓慢与嗡嗡的机器声造成“闷”的感觉 机械复制时代的氛围 / 山本耀司的风格延续至今愈加流行 实验电子乐 这部片放现在很亚文化影像 |

|

非常喜欢!比《寻找小津》要好。大概是由于文德斯号称的对时装领域不熟悉,以及小制作的缘故,片子呈现的状态很轻松。东京和巴黎都拍的很有调调,文德斯与山本耀司的访谈内容也让我很受用。总之,我们能从时装里所学到的,比我们想象中要多。看完之后彻底沦为山本耀司粉! |

|

文德斯太会拍了,确实是速记,很多议题没有展开,但切入时尚的角度确实足够多,也带有很多思考,作为个体的认同,作为创作者的困惑和解答,最后一幕山本集体看时装周的录像,文德斯摄录他们,幕后者变成了模特,成为了时尚真正的载体。真的很会拍,很敏锐也很到位。 |

|

4.5,《城》再一次强调了异质的"影像质感",通过闯入画面的微型监视器,后者分割构图,并将山本耀司"囚禁"在拟象之中,在拟象之中大谈特谈"Reality",而这个"被拍摄的"山本耀司则成为了文德斯的拟象,电影=时尚,由于对"此在"的关注。

最后一幕:屏幕撤去,雪花与槽点。 |

|

速写:个性、图像、真实、风格、城市

质感:粗粝、前卫、私人

时间:上个世纪,八十年代

地点:主要是日本

特质:录像带画质、实验感就是随想、科技感来自日本的电子音乐和电子设备

拒绝:揭示、解释、科普、概括、赞叹

关系:散步的关系,导演也在场,思索在其中,这是拍摄者的私人影像 |

|

冲着山本耀司 |

|

大爱电影中记录的山本耀司在巴黎时装周的那个collection!每一条裙子都想要啊啊啊!文德斯的“画中画”的手法有趣但是有种用同时性削减了纯粹的本质的美的感觉;有好多次我想看山本的表情都苦于屏中屏太小。我也爱旧衣物,新的也要有一见如故的感觉才会买,看到它们就是看到我,它们就是我的identity。 |

|

迷人的人每一分钟都是值得记录的影像 |

|

看过时尚纪录片里面视听语言最前卫和艺术性的 只是 导演的存在感太强 主角山本耀司的光芒反而在文德斯之下 有效的信息非常少 |

|

电影导演和服装大师的你来我往,就在日常拍摄和熟悉之中,探讨成长经历、艺术、电影、时尚和人生、身份认同和数字化时代电影!看过此片对山本耀司有了更深入的了解,知道他是被做裁缝的母亲独立抚养长大的,他的父亲被征兵死于战场,提到这段感觉他依然无法释怀呢。讲到他要保护他的母亲,尊重自己的女客户。从摄影作品中汲取灵感。以及写自己名字时的不厌其烦和认真。最后大秀成功,所有人一起看回放,然后聚在一起合影。也算明白了为什么不少人对山本耀司的作品趋之若鹜了,非常有魅力的一个老头,还很有深度。 |

|

误把思考的过程当做艺术,鸡肋。全程努力地控制住失望,还是被最后一句话激怒了,凭什么助理们就是他的守护天使了!必须要吐槽一句,你家Yohji做的《直到世界尽头》的衣服,无比难看。 |

|

山本耀司在操控中释放,文德斯在操控中反省 |

|

这部出发点不像他其他很多纪录片是文德斯作为迷弟去接触展现对象,而是并不太熟的两个人因为拍摄而展开交流,跟很多看到说外语的人就怕的日本人相比山本耀司可真是个世界公民。另外文德斯里用早期的便携录像、迷你电视之类的粗糙数码产品(应该是数码的吧?)尝试了多屏,有点想法。 |

|

一流导演与一流设计师的交流,看观念,看本质,看心。 |

|

1. 不会日语,他的英文听的也不大清楚。2.不过看到了好几套喜欢的衣服还有鞋子。 |

|

维姆文德斯在拍这个纪录片的手法上有点沙雕 山本耀司以前的剪裁比现在好看多了 以前虽精简但是贵气 现在就很平民很波普"Sometimes black is the conclusion of color because of mixing, mixing then everything comes black.using black like you grab something very tight, kind of hysteric feeling." |

|

喜欢开头“We live in the cities. The cities live in us”那一段小诗;感觉对全片的把控非常自如,其中对城市、身份、数字化、结合服装设计对电影创作的思考太有魅力了,一层一层不断建构(还是说解构呢)隐喻,很诗歌 |

|

Mark一下。“二次摄像:1.将录制好影像在现场用小视频播放,录制 2.将录制好的采访用小视频播放,背景用大屏幕播放相关的b-roll,重叠录制 3.将采访和b-roll用小视频播放,放到现场录制。” PS:我也不相信未来,我只知道我从过去来,而我只相信当下。 |

|

你在观察深渊,深渊也在观察你。 |

|

作为纪录片,还算是把山本耀司表达的很清晰。除了让我不知道注意力该放在哪里的构图,和慢到似乎一秒钟一帧的节奏,别的都很好。镜头都很美,配乐很港。 |

|

the best way to understand the designer |

|

最喜欢的部分是二次摄像,类似于重叠曝光电影版:1,将录制好影像在现场用小视频播放,录制 2,将录制好的采访用小视频播放,背景用大屏幕播放相关的b-roll,重叠录制 3,将采访和b-roll用小视频播放,放到现场录制。 |

|

印象深刻的:山本耀司不断反复签名的画面、他说不要对称因为「人就是会制造不完美的东西」以及从过去的照片中寻找那些冬天仿佛不得不穿的衣服。文德斯的画中画很有意思:有时像双屏,有时是嵌套,把对于数码摄影机/胶片的思考与内容融合一体。 |

|

不知道是不是画外音文德斯说德语的缘故,片子呈现出一种疏离和冷静感。片头以提问的方式出现就吸引到我。欣赏文德斯的叙事方式和山本耀司做设计的态度。“不仅仅是服装是可以时尚的,建筑也是可以时尚的,或者轿车、摇滚乐、瑞士手表书籍还有电影。”时尚无处不在,生活就是时尚。 |

|

Interaction between Germany director Wim Wenders & Japanese fashion designer Yohji Yamamoto. |

|

山本耀司和安特衛普六君子之後,美的概念外延被擴展開來,質材肌理之美戰勝了統治時裝界多年的裝飾之美。他們將輪廓往大size里做,解放了極瘦剪裁對人體自由的限制。山本妥帖地將身體的秘密藏於褶裥,層疊,懸垂之間,這種對身體輪廓自身秘密的含混卻造成一種曖昧的優雅,比凸顯三圍曲綫更激發想象。 |

|

...结果山本耀司也成了小资宠儿 |

|

很神奇的感觉啊,配乐很好。原来是文德斯的角度迷人。 |

|

6.9/10 山本耀司:“东京人没有国籍概念。” |

|

@电影公社。有些喜欢上文德斯了。“画中画”的手法很有趣,主题音乐响起来的时候整个人都振奋了一下。 |

|

2009年标记想看,那时候我是个时装记者,直到2024年,已经换了三个行业,才看到。或许当年看了只会作为一个时装迷去看Yohji, 而现在看确实真的回到一个创作者心态去看一个创作者,full circle。 |

|

笑死 文德斯称为“面向大众的电影”/ 山本为他设计共有26个口袋的衣服裤子 |

|

6.16电影资料馆文德斯回顾展▹ You are what you wear。“我最喜欢看上个世纪人们因为冷而穿上一件衣服的样子,那是最好的状态。” 衣服应该紧贴需求,因为它是身份证明,是人的境遇,是阶级。衣服唯独和风格无关,执着于风格会陷入风格的陷阱,曾经的山本耀司本人都没法摆脱这样的陷阱;"False" split screen et l'asymetrie. |

|

海报上这个姿势太迷人 |

![豆瓣评分]() 8.0 (1800票)

8.0 (1800票)

![IMDB评分]() 6.4 (1,063票)

6.4 (1,063票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 80%

烂番茄: 80%![TMDB评分]() 6.70 (热度:1.57)

6.70 (热度:1.57)