|

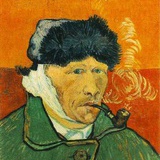

秦怡演技的高峰实际上是这一部,被埋没的好片。 |

|

演而优则导的石挥尚在摸索阶段,凭自身的生活经验和对新社会的理解,将两代人的新旧阶级观念挖掘出来。母爱没有不伟大的,但只有对社会发生作用的母爱才更伟大。社会在进步,主观上的母爱也跟随时代发生距离,母亲的旧思想得以进步,从相反的立场肯定儿子的价值,石挥颂扬的不是一般的母爱,而是将母爱的意愿提高至时代的尖端,其感人正在于此。不过,或许是剧场出身的剧作思维,故事结构太顾及戏剧性,会忽视事件本身的自然发展,镜头处理与表演形式上的舞台味也较重。 |

|

细节太糙,偶然流露一些石挥风格的小幽默段子。整体格局是个苦情戏,两段对比结构,剧作极为少见地把那种母子间扭结的状态写了出来:母亲固然含辛茹苦,但这并不是可以控制儿子的资本(简直是豆瓣某组的写照啊);同时母亲对待邻里的态度也被糅合在苦情戏之中。好在石挥及时刹住了何家小姐那条线…… |

|

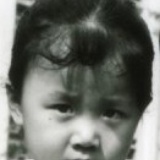

小时候是正太,长大了是帅哥,我应该不是一个人! |

|

只要孩子肯努力用功读书,有着崇高的理想,绝大多数母亲就算是单身,也会含辛茹苦地培养。(27岁的秦怡老师先扮演中年阔太太,后扮演贫穷的老妇人明显消瘦了两圈,判若两人实在敬业!)10 |

|

很久没看到这么感人的民国电影了,感觉老周的沈扬演的特别好。王龙基不仅有三毛,这里的表演也超凡脱俗。文华的家庭伦理片水平很高。医疗纠纷仍然是现代社会一个重大问题。影片从一个母亲的不幸和艰辛引申出贫富差距和阶层的分化,最后儿子为穷人看病将母子之间的矛盾化解。话题老套但看得出石挥的用心。主人公的生活背景和石挥从小的市井生活有直接关系。 |

|

多好的人民 |

|

@资料馆。结构太粗糙欠雕琢。牛牛的角色也太理想主义了。我还没看过这么年轻的程之呢。 |

|

与剧情简介有出入。虽然母亲含辛茹苦,但这母爱有些不明不白,强加于人。可能与片中人物脸谱化、价值观乌托邦、表现手法刻意有关。秦怡真是标致。 |

|

素贞是母亲,这个角色妙,其实是个选择,从富有到贫困,穷怕了把希望寄托在儿子牛牛身上。儿子呢,要学医,可是他针对的是穷人,赚不到钱,这个是他的选择。这个选择建立之初是个转折,便是素珍女儿即牛牛的妹妹的死,究其死因就是穷。母亲最终还是理解了儿子,突破点也是在女儿。豆瓣剧情简介太片面。 |

|

内容太多,片子太短,有点讲不过来。有些场景设计和调度很有意思,可以想见石挥之后的功力 |

|

9.26/电影资料馆。差强人意。关于阶级平等的理想主义宣言书。剧情上进行得有些仓促,人物关系相对平面化且不充分,留下了不少未竟的伏线。 |

|

狠狠共情。伟大的电影作者,伟大的演员 |

|

石挥的伟大,不但体现在于精神的超越,而且体现在电影语言不懈地探索。“无论贵贱,老有所终,幼有所养,鳏寡孤独废弃者皆有所养”,乌托邦式的意识形态寓言、母与子的伤心童话。子女不应成为父母思想阴影下盛开的蘑菇,看看周围人的工作与爱情都往往被父母意志挟持,真该劝他们来看这则儒式母子情。 |

|

遇到问题用肩膀扛,而不是用脑袋想~这就是中国传统的父老乡亲~秦怡美~ |

|

他们不会想到,等到牛牛长大的年代,民国都没有了。 |

|

过于理想化,导演太任性的去操控干预故事的走向,因此导致缺乏说服力。母亲的形象很典型,但戏还是没出来,估计还是导演太温和下不了狠心,更愿意呈现这样的结局。 |

|

编导演都好 葛伟卿的摄影尤其富有风格和意味 结尾有理想主义色彩【电影资料馆】 |

|

绵重的抵抗 |

|

中国真是一百年没变 |

|

看不懂 |

|

分儿这么低干嘛 |

|

年轻时候的秦忆,真是太美了。终于在大银幕上看到了。好美 |

|

著名表演艺术家秦怡去世,享年100岁:http://content.mtime.com/article/228876108

—— 母亲 (1949):https://www.bilibili.com/bangumi/play/ss36527 |

|

《母亲》会成为秦怡一生最爱的银幕作品,绝不仅仅因为“大女主”的大跨度戏份,而在于其最擅长的戏剧表演同现实主义情感的冲突融合。对于底层悲惨世界,石挥的把握同他对表演的理解一样生动而深入,被部分观众诟病的理想化倾向也并不尴尬,同德·西卡等世界级大师一样都是悲悯的自然指向。即便“贵”为主角,秦怡却甘于用角色思想上的顽固为解放劳苦大众的主题做映衬,同样可看作她“跑龙套”精神的高尚例证。 |

|

曾经的有产者可以对穷人同情却始终无法和他们站在一起;为穷人免费治病的时代理想;“父母皆祸害”源于一种价值观的分歧,这种分歧无法改变只能已一点理解来弥合;把读书当作回复到原有阶级的进身之阶,还是用来创造一个更平等的新世界,是那时和今天知识分子的共同问题。 |

|

秦怡老师饰演了一位非常复杂又立体的老母亲形象,她是最传统的“慈母手中线”的儒家母亲,拼尽一切吃苦为了孩子;但她也是思想陈旧的老人,对于贫富和阶级差距十分看重,一生所求就是靠儿子出人头地来改换门庭。石挥真的很有想法 |

|

石挥导演首作,稍微有些生硬。母子十多年跨度,性格几乎没发生变化,已经落魄的母亲还一直坚持劝阻不要和穷人玩,懂事的儿子从小立志免费为穷人看病到长大后也付诸实践。能看出是想拿二人的对立来引发冲突,母亲的性格缺点是代表上一辈人的阶级狭隘,优秀的儿子则象征新一代人。但呈现出来的效果是母亲完全不通情理、只顾家人、想攀附老同学的富贵,对帮了自家的穷邻居见死不救,很糟糕的形象塑造。或许把母子二人的行为调换更合适:儿子长大后违背了当初的誓言,经历穷邻居的不幸变故和母亲的苦口教诲幡然悔悟,这样改可能会顺一些。

时代设定在民国时期,出现物价通胀动辄百万千万,必然是四十年代末,电影跨度的十多年里抽离出与战争相关的背景元素,只局限家庭生活。

资料馆放映片源配的是罕见的中德双语字幕,可能是和德国交流活动用的版本。 |

|

优缺点都非常明显。舞台剧味非常浓

不能用现在的眼光去评价当时的这部电影

台词很诙谐

演员们的口条都好棒,尤其是小牛牛

石挥真牛啊

大银幕第一次见秦怡,年轻时真美

@小西天 中德字幕 |

|

王龙基,秦怡。演的,拍的都不错,结尾太理想化了。 |

|

济世济民既济,修复的不错。 |

|

石挥导演处女座,恍惚中有种小津安二郎早期默片的感觉,石太太首次出境,只有十八岁,真年轻,真漂亮,演得也好。 |

|

故事主题明确,对镜头的交代和处理非常清楚,人物表演程式化痕迹明显,比较生硬。虽是49年的电影但却处处体现着对电影的感觉:不需华丽不需花哨不需刻意不需大场面,摆好摄像机,认真地表演,绝对能拍出好片儿。 |

|

怪不得眼熟 秦怡啊…… |

|

石挥塑造了一个有着阶层意识执迷不悟的对孩子全力付出的母亲形象,儿子这个理想形象。细节很接地气很细腻! |

|

母爱不仅是牺牲奉献,也是理解尊重。 |

|

立意不高,然而生活气息极浓。对白都自然,一些场景如刚搬到贫民区时几个孩子的打架,很有朴素平淡的格调,令人可以从中看到许多后来导演对这种好处的流传。演员——尤其是配角(老管家、教戏者)——身上有明显的石挥风,都耐看。中间一些场景如陈素贞丈夫的死、女儿的死、狗子母亲的死都太突然,可以看出来导演对于世界的认识还是善恶二元的,且对痛苦和理想的触及都很浅,尤其结尾处开了一个免费的诊所,几乎大同世界,没有什么说服力。这是一个光彩与缺点都很突出的电影。 |

|

emm不是很赞同一些价值理念,以及别扭… |

|

(新中国)努力的石挥啊! |

|

2023.5.24 电影资料馆一号厅。 |

|

挺深刻的,就是太过于理想化了一点(没本钱哪来的药给你治病)。原小资产阶级的母亲与无产阶级儿子之间的理念冲突。对底层人民深深的同情与关怀,人人皆善,完全不见鲁迅所批判的国民性。摄影很好,被父亲的脸和水波那个镜头惊艳到。 |

|

传统妇德开篇,儿子拒绝小资,走向大众收尾。卫禹平和程之的表演最生活化,大约也是石挥最擅长演绎的一类人物。母亲的爱深而长,儿子的爱博而泛。影片结束,母爱告一段落,儿子的路却还未卜。艺班小莲和交际花养母的线索嘎然而止。原来民国那时候就管小姑娘叫“美眉”了。 |

|

交际花坏也坏的那么单纯 = = 然后真正的大胖子坏人之所以坏是因为脑子少根筋瓦特了。秦怡很好看啊 |

|

2012.9.26,资料馆。 |

|

既然妈妈读书识字,为什么不继续工作? |

|

二十余年寡母抚养,一心冀望孩子改换门庭,不料立下志愿,为拯救更多没钱请医的穷人立诊问疾。母子矛盾也就此油然,而这我认为恰恰是本片的可看之处:孤立养育呕心沥血的母亲、长大后孩子完全相逆的志向,到底是顺从恩情还是不变初心。而取名《母亲》,也让观众自己去评判二者沉浮之高下。结局通过实际行动,打动了母亲,和小莲也终成眷属。

——莫愁太好看了。文华的田太宣再次小小出镜,还结尾一背影老太她还配音,有意思。程之在片中还担任了化妆,真是才华横溢。何小芬的扮演者伊斯兰,太美丽了。崔超明的刘父,豆瓣没录,有些遗憾。

——这是石挥导演的作品,镜头的处理无不考究,细节之处,仅刘家用人刚一入画:进门、浇花、扫地、进屋、窗内走过,就足以说明水平,十分值得反复咀嚼。

——但这片子,我不喜欢。 |

|

【资料馆小西天】2019.09.27 审片。不赖。 |

|

多质朴感动的电影呀。石挥从话剧转向电影的第一部导演作品,在视听语言上有想法,镜头位置很灵活很丰富,不死板。演员的表演真好。 |

|

瘦死的骆驼比马大,老公都破产自杀了,寡妇靠当当也能养活出个医学生。 |

|

牛牛很有想法,是个新青年! |

![豆瓣评分]() 6.8 (163票)

6.8 (163票)