|

多少年之后,托尔斯泰在阿斯塔波沃火车站长室弥留之际,有没有回想起《伊凡•伊里奇之死》:…没有死,只有光… |

|

与索科诺夫的《第二层地狱》一样,都是关注临终之人,但本片表演性更强,也就从临终时的客观层面更接近了真实,主观上(伊凡.伊里奇的幻想)则赋予了电影思辨的膜子。 |

|

如果人没有目的地的活在这个世上,那么死将是一种解脱。 |

|

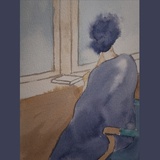

美工美工! |

|

压抑 幽室密闭

用光非常好 |

|

生命在于冥想,但生活的真谛只有在受到死亡的启示之际才会显示出来。对于伊凡来说,死后灵魂获得拯救是生活的终极意义;对于哈里来说,生活的终极意义是对往日的回忆。死从不可笑,可笑的是生前的一切将随着死亡而化为乌有。 |

|

想看找我 |

|

没有死 只有光 |

|

生之欲,死之光。 |

|

"who are you... what are you..." |

|

把握精髓很重要 |

|

~In Stock~ |

|

首先老塔不会怼着女性从上到下摇一遍 |

|

有点太惊艳了 |

|

脑袋尚未清醒之前,别碰先锋作品。'水晶球是童年时期的自己的映照'。 |

|

他吐出最后一口气 像绅士一样地离开 死亡终于完了

如果有目的地活着 生命应该在目的达成之后终止...

|

|

灵活自如的空间转换,外部与内部的交相辉映,一阕叩问生命真谛的挽歌。 |

|

将死之前的反复无常、灰暗厌世,对世界丛生的恶意,最折磨的是自己。 |

|

四星半。根据托尔斯泰原作改编。凯达诺夫斯基作为塔科夫斯基的学生,深度比他的老师略欠一点(换句话说容易看懂),但形式上的先锋性多了一点(我猜塔科夫斯基并不喜欢) |

|

感谢熊仔侠的字幕。水晶球那一幕想到公民凯恩。健在的人无法理解将要离世的人的痛苦,一声声的得救安慰着彼此,但对方的恐惧愤怒却无从得知。没有面对死亡的人,不会对这个必定要经历的事情感到害怕,只有面临这个结局的时候,才会真正觉得对身故后的未知恐惧不断袭来,对生存的欲望与不得满足满怀愤恨。 |

|

沉闷的空气,黑白色调,闭锁的房间里,等死 |

|

简介里博尔赫斯什么情况- - |

|

伊凡长吐最后一口气,之前的病痛、痉挛全部归于平静,灵魂穿戴整齐,走向光。生者虽有不舍,但或许早已厌倦。终于都解脱了。 |

|

构图和用光很棒 |

|

临终告别仪式 |

|

据说导演是塔可夫斯基的弟子。。。 |

|

我的天啦,这真的是一张人脸?托尔斯泰晚年作品。让大家目睹一个人的死亡,没内容,不好看,美术馆死亡氛围电影。离死亡很遥远的小孩会喜欢看? |

|

英字

20230302 |

|

Life but a walking shadow |

|

原著党又要说没拍出宗旨了 不过确实拍的也一般啦 |

|

死亡的寻找 |

|

导演是《潜行者》的男主角。《潜行者》的女主角也演了。苏联冷门电影值得多看,因为有不少好导演被傻逼官僚给浪费了 |

|

paul |

|

以托尔斯泰为内核的超现实主义黑白作品,如果说《宾》在最后爆发的话,那么同样是亚历山大·凯伊达诺夫斯基的作品《死如寻常》,就是彻头彻尾的惊艳,很喜欢。 |

|

死如寻常直译名更好 |

|

看书时磕过老头和护工。安心上路吧老头,你死的有价值 |

|

书的封面太丑,于是。我们都有可能是那个因为体面而失去自我,到头来再追问意义的人。「恰如我在一天天走下坡路,却自以为在步步高升。」 |

|

守望死亡,等待死亡,跟随死亡~~死如黑夜,不管你的白天如何阳光灿烂,风和日丽,时间一到,他必如期而来。生是死的果实,死是生的土壤,丰硕于斯,腐烂于斯…… |

|

无字 |

|

配乐好诡异。。 |

|

终于看到了这部电影。在60分钟的空间里叙事完成的一般,进行了一些放到今日都堪称前卫的表达,塑成充分压抑的氛围。但这远不是我理解的伊凡伊里奇的故事。 |

|

有时,我们会害怕死亡,但会发现,活着比死亡更可怕。人世充满了痛苦和折磨,而我想舒畅又快乐地活下去,我是想活下去的,但当我死亡的时候,我发现,痛苦去哪里了呢,死亡去哪里了呢。时间每一秒都在滴答地追问,你是谁,你是谁…… |

|

3.5-4 |

|

丧失自我,接受世俗法则对个体生命的安排,很容易到临死前像伊凡·伊里奇那样觉察到,这一生似乎从来没有活过。 |

|

无字幕,看不懂... |

|

死亡哲学,略有晦涩 |

|

再看,仍为感叹 |

|

俄罗斯人演绎的博尔赫斯,诗意的奇幻 |

|

光影。玻璃球。镜头很美。情节什么的还是去读作品吧。 |

|

俄国的哲思电影,死亡,托尔斯泰,超现实主义,高深莫测的开场,好吧,我没看懂 |

![豆瓣评分]() 7.8 (118票)

7.8 (118票)