|

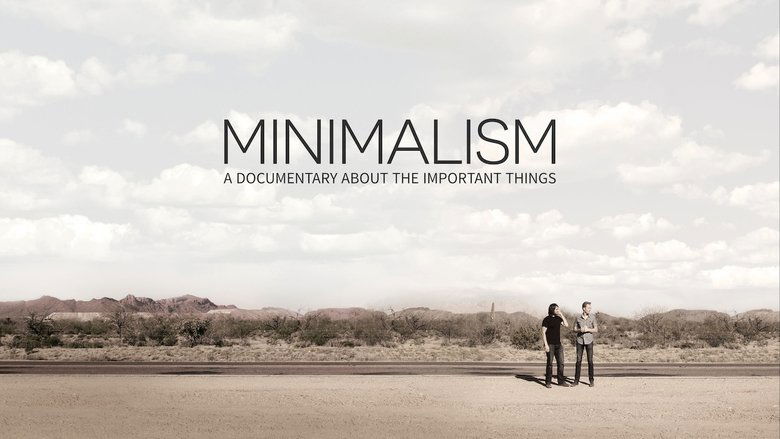

为什么评分这么低,我觉得很棒啊!关于物欲,消费主义,电子产品的捆绑,都很戳中……起码让我知道1.我不是一个人2.是这个社会造就的我3.我能够主动控制自己的生活方式 |

|

极简主义并不是反消费主义,而是对物质的附加属性的重新审视,对坏境的尊重,和对自我负责的生活理念。 |

|

26岁那年入手第六个五位数的包包后,发现从开始的三天蜜月到连拆包那刻的temporary high都没有了,于是彻底清醒,这是我和designer包包的关系正式结束。之后经历了和衣服/鞋子/饰品的拖沓依附依恋关系,到去年,和包分手两年后,也获得了抽离,那些东西开始很少买,买的话(努力使其)成为一项go-to item而不是之后仍不满意所以转头又买的。可以拍胸脯说less materials对生活只有益无害,且它是一种很好的视角切换,向内看自己时更mindful,向外看别人和世界容易see beyond/past the facade。我们会想通过拥有物品达到不切实际的目的,比如成为想成为的人、过上更完整的生活,但那只是物品伪装成了easy way out,实际上根本没有路,连死路都算不上。 |

|

Book tour为主线穿插了很多在minimalism这条路上走得很远的各行各业的人的采访。在旷野读了书里一章讲离婚之后第一件事就是开始构想要去宜家买这买那的一段完全戳中233 |

|

Matt D'Avella的片子,剪辑很好,他自己就是极简者(拥有温馨小窝,也是我努力方向)。前段时间才看了Joshua Fields Millburn和Ryan Nicodemus的书,几位片中出现的极简者的博客也去过了。很喜欢他们的生活状态和心态。知悉“极简"三年多,直到今年才真正大行动,每次下决心都有原因:搬家、亲人去世、失恋…现在十分明白what you have is not what you are,更明白things you keep cannot turn back time, or make people that have already gone stay. 前两年舍弃了儿时囤积的给自己满足感的物品,现在学会放弃那些前几年曾让我觉得留在身边就能留住一个人的东西;就像爷爷过世以后,我终于处理掉奶奶过世时我在她遗物中找到的病历。留下并不能代表我了解他们,而舍弃并不代表我爱得更少。学会质量胜于数量,于我极简就是use stuff, and love myself。 |

|

起初,喜欢收集收藏的我在断定其为“极简主义”主题的纪录片的前提下抱着严重怀疑的态度观看此片,看完后觉得这并不是宣扬极简,而是“简化主义”,在你自己生活的基础之上做减法,逐渐去掉那些毫无必要的物质垃圾和精神包袱,其实主题还是很积极并值得借鉴的。 |

|

作为一部纪录片来说,它是失败的,反反复复且碎片化;但这个理念是有意思的,沉浸物欲的生活为自己平添了负担与混乱,还拉远了跟其他人之间的距离。你真的需要那么多吗?Love people, use things. |

|

纪录片拍得太烂,唯一的收获是Jimmy Carter在40年前有关过度消费的电视演讲今天看起来依然没有过时。Human identity is no longer defined by what one does, but by what one owns. But we’ve discovered that owning things and consuming things does not satisfy our longing for meaning. We’ve learned that piling up material goods cannot fill the emptiness of lives which have no confidence or purpose. |

|

世界上有种各种不同的生活方式,敞开胸怀去聆听各种生活哲学,会发现你自己想要的生活。物质是否是在生活被各种渠道过度强调,那种生活的核心本质是否被太多次谈论而显得老套而被遗忘,拾起一切的本质,会否达到你心目中的向往? |

|

情境主义者的延续,消费社会时代下的反思者,并非是全然反物质反消费的极端行动,而是重新审视当下,审视自我,去削减人身上的负担,也是回到“人”本身。 |

|

自推的成分太多 |

|

长期出差让我意识到,我根本不需要那么多东西… |

|

作为纪录片拍的非常非常一般,甚至表达像一个粗糙的未经审视的商业广告。不过观点有益,极简的核心不在于不消费,而是探索对于自己和周围有益的事情。弄明白自己消费的动机,也就弄明白了自己是谁。“我们生活的大部分时候都处于下意识习惯性行为的迷雾中。”不能做到独立思考,永远都会被别人牵着鼻子走。 |

|

其实看完后发现,人家的极简已经超过了我所拥有的。。。

第一次感受极简主义是在日本电视剧《坂上之云》,片中大哥家里家徒四壁,就一副碗筷,弟弟来做客都没有餐具招待,然后说出了,男人不需要这么多东西,应该为了自己的目标奋斗这样类似的金句。后来片子里大哥拿自己的积蓄买了一匹优秀的战马 |

|

概念不错,可惜拍的一般 |

|

它彻底改变了我,一个月前我是购物狂,现在几乎不买任何实物。 |

|

以現世的角度看,如果真的要被某種主義征服世界,被極簡主義征服可能比被資本主義征服更好。當然,任何主義被極端放大,都是病態。每個個體都是無比重要的,但我承認比起一個資產階級的個人醒悟,我更關心工人煉獄的瓦解。 |

|

覆盖面和格局略小了一点点,不过内容还是不错的。 |

|

Is minimalism still a choice without privileges? |

|

Be a Minimalist. |

|

3.65星。拍得比较散和浅,理念很棒。小木屋很可爱。极简主义是对抗消费主义的很好的方式,选择自己喜欢的生活方式,有意识地生活。片里有一个人说自己每天都在做白日梦hhh,我也是。以后衣服尽量买经典款和基础款。自己的需求自己探索,不要被蒙蔽被蛊惑。保持足够,保持平衡,保持真实。在书店里演讲,传播思想,很酷。Love people, use things. |

|

这么有意思有深度可以挖的题材就拍成这样。。。 |

|

时不时需要再提醒自己一下。不过今年疫情时看到首页有友邻说过,不稳定的生活中,其实极简主义是一种无法做到的奢侈。经历过物质不稳定期的人,也确实会有囤积的倾向。 |

|

对极简核心的挖掘太浮于表面。车轱辘话非常多。贯穿整片的很明显利益相关的两个人那套营销话术非常直观:不愧是“成功的销售”出身。职业特点相当明显,看多了有点乏味就是了。 |

|

囤积癖是病,过度物欲是病,“自己眼中正常的杂物数量”,实际上“接近或等同于患病状态”。这是我在网飞最喜欢的纪录片之一,纪录片里的人和我一样,也是家庭发生重大变故才开始“舍弃生活中90%的物品”,评分不高是因为大多数人太幸福了。其实从另一个观点来说,有物欲是幸运的,满足物欲还能让你开心的话,虽说,都有尽头的。 |

|

真的是一个很糟的纪录片..更重要的是,以极简主义为主题,内容和形式却一点都不极简。主线就是各种人说我以前是美国梦人生赢家直到某一天醍醐灌顶觉得这不是我想要的生活于是我就抛下一切了excuse me? |

|

极度舒适 |

|

hangover的时候看鸡汤 |

|

240911 比21年的后续极简主义纪录片更好些。 看后,马上重温叔本华作品... 反思目前的物欲情况:明明在不错的国度住着好的房子用着高品质的产品,却仍有点一眼望向净收入数值更高但不知真实环境的美加澳的欲望。 总之 自己独立自主的休息时间,才是高阶追求;金钱数字是次之的 是为自由闲暇服务的。240909重温。在人际、物质消费及存储上的极简进度很不错 231114 工作5个月后有了余力与闲暇 进一步研究哲学及简化我的生活 23-06-22 油管 MINIMALISM: Official Netflix Documentary (Entire Film) |

|

四百年前世界上第一家广告公司出现;

半个世纪年前极简主义出现;

十年前断舍离出现;

七年前“囤物癖”被列入精神障碍;

有物资丰富的缘故吧?早期人类不得不囤积物资防止饥荒,我们是拎不清“想要”和“需要”的祖先的后代。

看过这片子想换Resource Furniture的伸缩家具……病更重了。

听说“囤物癖”无法治愈?怀疑这片子是打广告来的。 |

|

美国人拍的纪录片总有一股“快消”的气息,讽刺的是,这正是本片所要倡导反对的。 |

|

有点车轱辘话,对极简和发展的矛盾不够深入 |

|

一开始觉得散乱,后来发现是对于极简主义的不同阐释。最近很爱极简主义,希望能够践行自己的看法,过自己喜爱的人生。 |

|

正在看,疫情时代好像也在经历一场极简 |

|

纪录片更像是在反省曾经陷入消费主义的自己,总之还是因人而异。 |

|

有些许启发。 |

|

和有机食物,健身瑜伽,低碳出行一样,极简主义不过是是你往消费主义的购物车里添加的又一件商品而已。 |

|

declutter your life and your mind. Love people and use things, because the other way has never worked. |

|

我在看的过程中有一种怀疑,这些极简主义者他们通过写书,通过宣扬,通过讲座,通过写博客,是不是同样也在挣钱,就和我们工作挣钱道理一样,他们是不是在施行一种表演。和广告营造的购买氛围一样,和推销挣钱一样,他们通过推销自己的理念,达到自己物欲目的,所有的表达都在利用欲望时代带给人们的焦虑来成就他们自己?所以我希望自己不要一味的去批判消费主义或者物欲,去完全宣扬极简,而是吸收里边的观念,自己去平衡,毕竟过犹不及都不好! |

|

喜欢,音乐棒,黑五抢购的画面在好几个不同的纪录片包括一个叫Happiness的动画短片中(就是那部老鼠的)都反复看过,还有苹果店排队抢购的部分。非常喜欢画面剪辑及音乐,观感舒适。 |

|

极简主义者想说,开始只需要一个小的契机。没怎么拍方法论和案例拍得太像广告片啦。 |

|

22年在上海经历了两个多月每天活动范围1m2的封控,真正体会到了极简生活的快乐与平静

纪录片本身没什么新东西 |

|

如果不了解极简主义的人看完也是白看吧,说了很多,又似乎什么都没说。了解极简主义的人还是能被打动到,不过印象最深的是那首歌 |

|

开了个好话题,但是这个presentation 的线条不够递进。 |

|

meditation那段本应成为这群人各种实践背后的缘起,即fully aware当下才能最大程度上不被消费社会蒙蔽,可惜只是处理成collage中的一片。另外讽刺的是,这种理念还是用类似产品推广的方式在中产内部挂起一阵时尚旋风,时尚博主利用概念迅速变现。呵呵 |

|

里面有一段讲说这一代小孩子从生下来就抱着平板、手机,被广告精准洗脑,令人感觉像captain fantastic那样隐居着home schooling孩子一点也不疯狂,不这么做才叫疯狂。 |

|

中间一度脱离了极简主义议题,更像是两个极简主义传播者如何“成功”的旅程,没有深入极简生活本身蛮遗憾的。 |

|

弹幕挺有意思的,当你尝试过许多事物的时候,你才会甄选出真正适合自己的一两样,在余生一直使用下去。半年只买了一件衣服的感觉真的不错,发现衣橱里牛仔裤都不合穿了,准备再去好好买一条,就一条。如果要让我扔鞋子,我也可以,但我妈不准。Nothing is more responsible than living in the smallest space you possibly can. |

|

你已经拥有的和想要拥有的,是你真正需要的东西吗?或许我们没有那么多非要不可的东西 |

|

整体一般,没整出大的新意来,倒是听了首不错的歌,VVE的《All That Remains》。保持平衡,保持足够。 |

![豆瓣评分]() 7.0 (1985票)

7.0 (1985票)

![IMDB评分]() 6.6 (16,375票)

6.6 (16,375票)![TMDB评分]() 6.60 (热度:8.31)

6.60 (热度:8.31)