|

比较单调乏味对话体裁,适合资深粉丝。1,候麦非常重视电影画面中的颜色,连剧本封面都要和电影主色调一致;2,关于《道德故事》中道德的讨论几乎没有,只是一掠而过;3,说候麦是新浪潮代表人物,倒不如说他是不折不扣的老派文艺青年。 |

|

侯麦还是很务实的。很讲究颜色:每一部片有一个主题颜色,像彩虹上的色谱一样。另外侯麦还喜欢天然的、乐观的东西:从环境到演技——为了演技的自然,避免后期录音,但要利用环境音创造有趣的效果,还要慎用音乐。以及侯麦还和希区柯克等大师一样都有受过如茂瑙等德国表现主义时期的影响:Kammerspielfilm. 伯格曼肯定也有吧。总之,侯麦的电影相比戏剧更像短篇小说,跟诗没关系...这一点也是基于其作为法国新浪潮的大将之一深受巴赞理论的影响吧——电影就是基于现实的...所以他的片子基本没有梦境除了《午后之爱》开头一小段男主 yy. 不像伯格曼、塔可夫斯基、费里尼这么喜欢拍梦...咦,这电影的三位一体都是擅长拍梦的。那么问题来了——究竟谁才是把握电影本质的人? |

|

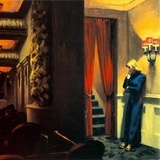

侯麦对《六个道德故事》的总结 |

|

和新浪潮其他人相比,侯麦通常被批评过于文学性而忽略场景等视觉元素。整个对谈下来,可以从两方面回应。一是侯麦的工作方式非常重视布景变化/季节选择/自然丰富的环境音和颜色等,侯麦女孩和侯麦装饰在今天依然有借鉴性。其二就涉及电影本质了:电影更接近戏剧还是小说?侯麦认为是后者,他像巴尔扎克那样反复讨论相似话题,比如道德系列中的“道德”是说电影人物按照某种道德准则行动,并强调准则的反传统面向,比如女收藏家的风流。通常的电影会以故事冲突的方式激烈呈现,侯麦则试图让人们自然地公开谈论道德和政治——这很有吸引力:激烈奇幻的故事或许好看,但我们的现实生活是更加日常的,潜在的道德行动构成我们自己,这些值得谈论和检视。这就引出另一个问题:电影是对梦想的表达,还是基于现实的呈现?显然侯麦是后者,而且很极致。 |

|

5.0。1.从色彩、画幅、现场收音、环境音、道德主题等多方面讲述自己的电影,算是导演自身的创作谈,适合看完六个道德故事之后对应着看。2.如果理解道德,侯麦自己说,《克莱尔的膝盖》是关于色情。3.有关色彩,侯麦从创作想法开始,就给自己不同电影分配出不同的色彩。4.千万不要说“戈达尔去世标志法国电影新浪潮完了”这种弱智话,采访者巴贝特·施拉德作为新浪潮五虎多部电影的制片人还健在。 |

|

“写完《Elisabeth》后我才思枯竭,直到读了《Bartleby the

Scrivener》才产生灵感”——道德故事源起;侯麦从《电影手册》辞职后曾和特吕弗有过争执,后来特吕弗又替侯麦拉赞助拍片,侯麦对此深怀感激;现场收音,一条就过;六个道德故事都有一个来自彩虹的颜色;“我不知道未来电影会变成什么样” |

|

太珍贵的影像资料了。好的对话,尤其是挖掘这些大师的思想的,那些浅薄的美女帅哥知名记者(我国的)记者是无法完成的,这个对谈着是跟他有过多次合作的制片人,也自己拍片,虽然量级上稍差,但却能够提出关键问题,而且可以是匹配的对谈者。拍摄时侯麦已经86岁高龄,虽然瘦弱的身体蜷缩在扶手椅内 |

|

制作一部电影,导演真的很费心! |

|

他在新浪潮里热度比较低,他的作品却值得细细回味,他算是一个老派的务实的电影人,本片是他与制片人施罗德对谈,算是对当初拍摄的回忆,主要谈六个道德故事,系列的由来是这些角色都根据他们的道德准则来做事,谈到了黑白、录音、音乐、剪辑诸方面。 |

|

几乎都是干货……侯麦可能是我看过的最谦虚平和的导演 对自己电影里的元素既不过分强调也不故作高深 采访人是和侯麦一起创办了Les films du losange的曾经好基友Barbet Schroeder 侯麦当初和音乐人解释要什么音乐的时候自己示范打鼓 然后基友就开始跟着敲罐子 结果就录下来用了哈哈 |

|

老朋友之间也有一些龃龉,害羞和不自然,特别动人。我很欣赏侯麦对电影的热情和执着,对每一块银幕颜色的追求。如此文学化的电影剧本可以如此流畅地转化到影像语言中而不显得不相称,是很神奇的功力。 |

|

看之前没想过 侯麦之前的创作会有那么多困难,莫名感受到侯麦有些许拘谨,但在交流的时候对自己的创作又是那么的认真确定,真好,感谢搭档,感谢基金会,感谢有好的创作环境 |

|

做电影是多有趣的事啊 |

|

l’entretien infini, Behavioral movement theory. Rohmer, Agile cogitation and expression |

|

收录于面包店女孩的DVD花絮中,侯麦虽然老得都思维有些迟缓了,但仍旧质高料足,CC果然面子大水准高 |

|

街,往那一搁的脸这样也行,口衔日月声东击西,未经意间花全秀腿,绿叶的“不”难以或缺,以汁为计宠坏万千,道德的六边形在“要”的立项中钻出短长而稳操胜券,也许并没有故事,也许2+1等于3的添置,到何地步看你坚持。 |

|

侯麦长得真像那幅《耳朵上扎绑带叼烟斗的自画像》。 |

|

【侯麦理解的男女游戏/7.6(评分无用,只为记录个人赞同值)】有文化还是没文化,男女关于所谓“爱情”的游戏都多么的可笑。 |

|

很珍贵的对谈影像,原来侯麦的拍片方式这么淳朴,依旧是文学性极强的。 |

|

终于见到了 与想象中的分毫不差 八十多岁高龄 依旧思维敏捷 记忆清晰 不停观察思考的完美聆听者 谈论自己或在意之事时会散发锋芒 相当严格的保持着自我的距离 却不自知的谦逊低调 侯麦的秘密原来并非秘密 是种简单生活的秘诀 一切于他都像昨日曾快乐的平凡小事 只若有人轻扣问起 时间能从他带走的仅仅是必然的老去 关于侯麦 应该还有许许多多的未知 能让自己绝对不会失望的期待着了解 真好(美滋滋 美滋滋 舍不得看完 一直端坐并且精神的不愿错过任何细节 采访还行 可惜问题都太客观 多想给个话筒 给个主题 就让他自己讲故事 )(以后请多看书 多看书 好好学语言) |

|

86岁高龄的侯麦与菱形影业合伙人说起从前。道德故事系列,论及横跨60年代的大型电影企划,论及画外音运用,小说改编,电影的绘画性及画幅选择(侯麦认为,宽银幕实际并未给出更大的画幅),分镜即剪辑,了然于心。 |

|

六个道德故事是六种颜色的。2017.8.15 重看。侯麦讲自己本来其实生楚浮的气,然而后来他帮自己很大一个忙,找制作人,找JLT拍下来《慕德家一夜》。一下子我又不想原谅他没有拍过芙芙了。后来说资金紧张,一个镜头也尽量只拍一次,可爱到我又即刻原谅他了。 |

|

「喜剧和谚语」——在开始的位置结束;给每部电影分配了几种颜色;关乎角色之间的嫉妒和斗争。在现代电影中自己布景。 「四季」—— 用一种更隐秘的方式谈论哲学和道德问题。 |

|

我做了十页儿笔记儿,明天开始看侯麦传 |

|

听他说话间,我竟忘记他已经离开。 |

|

道德是指这些角色根据某种道德准则来做事,可能是他们自己认为的准则。其他人可能认为道德是一个内部世界。我认为我的电影将人带入一个电影世界,他的内容是通过角色的独白,就像是旁白和评论,或者是对话来表现。在很多电影里,人们从不谈论想法。不管是道德观念还是政治观念,如何将这类讨论引入电影,总是不太好处理,但我认为我做的了,这是我满意我电影的部分。我做到让人们公开谈论道德,不管是什么样的道德,以一种很自然的方式。不管是《女收藏家》风流之人的道德准则,还是《慕德家一夜》里的宗教问题,还是《克莱尔的膝盖》里的情色主题,这些主题都可以用“道德”来涵盖。

|

|

珍贵影像 关于侯麦的创作轨迹,原来道德故事每一部都有一个颜色 |

|

六个道德故事的拍摄过程和总结,两个电影合伙人的共同记忆。 |

|

看完留脚印,看过好充逼。 |

|

这么枯燥的80分钟对话我居然看完了,记录一下记忆深刻的地方:侯麦非常重视分镜头,他基本知道自己的片子剪出来是什么样的,认为导演不应该把自己的电影交给剪辑师,这样不容易掌握主动;他的电影都是自己布景,包括画,植物,服装等,特别重视颜色,每个电影都会设计好颜色,甚至电影剧本的封皮都是这个颜色的。 |

|

侯麦与制片人施罗德的长篇对谈。侯麦阐释了自己作品的方方面面,非常珍贵的研究、解读侯麦的纪录片。 |

|

看睡着… |

|

勘探了很多秘密,特别是道德故事系列,等下次重刷! |

|

十星推荐,菱形公司的共同创始人巴贝特采访侯麦,能理解他的伙伴,绝佳的采访者。只有英字,建议全文抄写 |

|

侯麦讲述六个道德故事的创作以及他的电影思想。这个缩脖小老头。我还真喜欢听他说话。 |

|

如何审视自己的过往生活和作品,探讨还是复盘,并不寻求一个大同而是尽可能的展示,好爱侯麦。 |

|

上油管听着英语和法语,全程凭着仅有的西班牙语字幕大致厘完了全程对话!暂停查单词,倒回回放都花了不少时间,不过很值得。侯麦讲的很细致,涉及到侯麦影片拍摄的方方面面,拍摄前期的资金筹备(和特吕弗在电影手册的恩怨),剧本影像化过程(拍摄空间,拍摄时令,画幅和色彩的选择,空间道具的抉择),影响到侯麦的电影流派(默片,德国表现主义电影等),演员的选择,台词自然度的训练,音响设备的讨论,影院还是居家DVD的讨论……大师拍片实践的各个方面的考虑要素应有尽有,一定得找个时间把它全文翻译出来,留着反复看,反复学。

|

|

只拍一条是因为没钱hhh |

|

与施罗德对谈,关于道德故事的17个板块,内容翔实。此时的侯麦身体上深受病痛折磨,思维却还是很清楚。 |

|

可以看看,了解一下导演的创作初衷和花絮。通过导演的自述,知道了一个不会文学创作的导演不是一个好分镜师。导演不是天生的,他甚至是迟到的,但从编辑部出来的导演却拍出了很多导演拍不出的作品。那么多导演为什么只有少数能被尊称为大师?1.素养全面。2.打破传统思维。3.更加热爱。或许还有其他因素(机遇、团队等)比如台词太密的问题,一开始他用旁白解决,这显然不是最好的办法,容易产生间离感。再比如台词过多过密的问题,导演试图用语言表达来反应内心世界。再比如主题过于哲理性,缺乏娱乐性,也很难用电影的方式呈现。但是最终呈现的效果是独特的风格。 |

|

排练和一遍过那里我一直在琢磨怎么回事。那部无声电影后期配音的是哪部啊?/对自然背景音的纵容和研究鸟声的严谨/一直忍不住走神想采访地点的窗外景色 |

|

思路依然敏捷的侯麦,于是更想看他的文字了 |

|

很珍贵的影像,太爱侯麦。 |

|

8.5分 2025.03.22 干货满满 |

|

自然,色彩,与白噪音。不过基本在谈论狭义的(六个)道德故事,而没有将道德故事作为一种类型或者一种风格、一种艺术技巧来谈论 |

|

永远爱您,浪漫细腻又实在的您。 |

|

侯麦对于他的电影世界的一个总结,并对数字化的技术发展的观点看法 |

|

真佩服侯麦的记忆力啊。 |

|

讲到了很多技术细节,侯麦的作品其实比想象的更成系统。 |

|

关于作者型导演的职业素养。侯麦的语言表达思维方式和工作态度如他小说一般细腻,阴柔且女性化。道德故事系列探讨的是道德顺序的问题。喜剧和谚语系列着重嫉妒和斗争。 |

![豆瓣评分]() 8.5 (192票)

8.5 (192票)