|

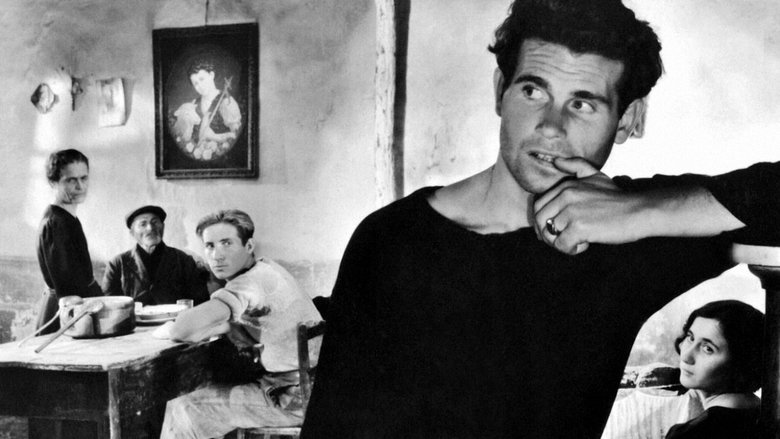

维斯康蒂不论是拍没落贵族还是挣扎的底层都这么好。主角是受过进步思潮影响的青年渔民,他本想通过抗争与改革,来改善被压迫的境地,但未能成功的根本原因是他的改革方式是小资产阶级的,如何抗得过大资产阶级呢... 大海吞噬一切,结局看似悲剧,却也用它指出这条路的行不通;最后的镜头悲怆但光明 |

|

影片的重点不是放在片头说的剥削关系,而是通过无产者各种方向的自救活动的完败,悲观地宣扬共产主义立场。老大一身反骨无人支持,做个体户众叛亲离;老二被逼无奈走上犯罪道路;女儿选择委身政府寻求庇佑,或在维护着传统家族的名誉并重蹈覆辙。大地已经难堪重压,浪潮迟迟未能掀起,无论思想层次,还是群众条件,共产主义遥遥无期,成为墙上渐渐剥落的镰刀斧头。其实这样处理有点像左派精英对待底层革命那种典型态度?

都说维斯康蒂前后风格差异大,个人感觉仅限于题材上。作为新现实时期作品,运镜细腻无比,细节(宗教画像和全家福,偷钱出城)印象深刻,画面无一分一毫多余,破败喧闹的小渔村拍得过分的美。只是多余旁白和无节制的情绪渲染过多,兄弟泪眼朦胧四目相对之下就差直接喊出无产者们联合起来。仿佛导演在急于表示脱离自己所属阶级。 |

|

如果将《大地在波动》交给布列松来拍,那么《很可能是魔鬼》的样子。所幸,这里是维斯康蒂的地盘。在这部以大地为名的作品里,他也真正实现了《洛可兄弟》没能实现的事:贵族精神的落地。作为本片的核心人物,纳多尼是一个尝试通过资本原则改变自身命运却因遭遇挫败而一蹶不振的人,而这一求而不得的境况不仅是共产主义在资本主义社会的凄凉写照,同样也是作者夹在这个悲剧里一如既往的私货。于是我们看到,想要帮助「渔民」认识资本主义原理的《邮差》最终放弃了他逻辑推理式的演讲,改用写诗和拍电影这种更为「沉默」和「感性」的方式来呼唤志同道合的朋友。影片里的「大地」明显是一个带有双关语义的暗喻:它既指向一望无际的大海,也指向漂浮在海上的每一只小船,它们在整体沉静的海面上制造着一波又一波的「局部」运动。 |

|

维斯康蒂真是能上能下,新现实主义时期的作品一样优秀,舒缓的叙事节奏加上非职业演员和方言,大量生活化的细节展示,同时使用了大量的画外音和旁白,让影片极具真实感,大海吞噬了勇敢的水手,而资本击垮了男人的尊严,尼奥的悲剧是时代也是村民本身造成的,不正是共产主义的真实写照么? |

|

正如巴赞所言,这是一部打破常规的电影。如果把它简单划分在新现实主义范畴之内,恐怕没人有底气说出“不再有演员,不再有故事,不再有场面调度”这种谬赞,因为影片除去自然背景与非职业演员这些鲜明的时代气息之外,很难不让人注意到镜头语言上的巧思。在一个镜头中可以同时自然地展现数个动作,随着摄影机平滑地摇过轴线,不同动作惊人地被衔接在一起,这与蒙太奇所暗示的虚构效果别无二致。于是,故事可以按照自身的发展规律不断进行下去,同时在非人为雕琢的情况下显示出一定的戏剧性。但是,影片最为人诟病的地方恰恰在于戏剧性的缺失,这源于影片时刻散发出的颓废基调,仿佛一种内在激情的缺失。的确,我们从影片中找不到影像之外的象征性,画面中的内容已经包含了其全部含义,这时唯一的突破口只能由叙述者的主观介入来实现,也就是画外音的补充 |

|

#重看#siff@新衡山;“四海无闲田,农夫犹饿死”,除了无法逾越的阶级对立,亦有长幼有序的伦常秩序,挑战既定道德与游戏规则的人,往往要付出惨重代价;典型新现实主义风格,饱含深沉的同情,苦难的大海,载不动许多愁。 |

|

新现实主义唯美派,演员全部是真实渔民。团结并非轻而易举,最终难逃剥削牢笼。几乎全由镜头段落组成,中近景,景深镜头,连续横摇,把握事件整体性,客观展现血泪生活。《天堂电影院》里银幕上放的片之一 |

|

小伙子说:明天我会有钱的。大姑娘说:呵呵呵呵,那就明天再说吧 |

|

第一部维斯康蒂:一个来自戏剧背景信奉共产主义的贵族来到一个穷山恶水的地方拍了一部纪录片式夹杂一点诗意的戏剧性现实主义长片。在 1948 年那个时候,这种类型的确在美学和叙事上还算优秀,但也只能居于二流:在法国给雷诺阿打下手的维斯康蒂学到了景深镜头;戏剧出身的他使得指导非职业演员绰绰有余;剧本缺点明显:角色脸谱化,不够立体,很戏剧,可能也跟家庭背景有关:毕竟贵族和渔民这两个阶级差了多少个中产,再加上基于个性,可能导致了巴赞评价其“缺乏内在激情”的诟病——不是真正信社会主义,能力再好也拍不出爱森斯坦的那种震撼力和感染力。除阶级对立外,还展现了家族伦理,可能与维斯康蒂的个人经历和偏好有关。 |

|

巴贊以探討故事的藝術表現和戲劇性折衷的角度上,認為這故事似乎過於內斂缺乏激情遠離了觀眾。但我認為,能夠這樣生活化的宣揚社會主義是極為強而有力的 |

|

穷人不能幻想改变翻身,走了好运就会有风来扑倒,最终还是得回归被剥削的巢穴。 |

|

1.意大利新现实主义作品;2.底层人民的苦难生活,企图改变,却依旧被命运扼住了喉咙,无力改变,仿佛一个死循环;3.前一个多小时,观感很好,后半段开始显得乏味,不过这可能更能让观众体会底层生活的悲惨、煎熬吧。【联合国教科文组织】 意大利影史十五佳NO.08 |

|

维斯康蒂真是拍出了悲天悯人之感,意大利版渔光曲。以一家兄弟姐妹四人的遭遇形象地表达了无产阶级孤掌难鸣,如果一直一盘散沙不团结起来,就是永远被剥削被嘲讽的命运。老大反抗失败最后脱下了永远干净没有破损的白汗衫,老二告别家人在黑夜里走向犯罪的道路,大姐婉拒了心爱之人悲观认为自己将永远不能嫁人,小妹不得已委身zf职员得到的却只是一条徒有其表的项链。四人遭遇已足以让人悲伤,导演的镜头语言也让这种悲伤变得悲壮,大丰收时的喜悦,贱卖时的沮丧;豪情万丈的男主沦落在黑夜里与无业者喝酒跳舞,去找工作时被人嘲讽不断压低价的愤恨无法发作;弟弟进行前看着哥哥收集的明信片没舍得卖但最后哥哥还是换钱;一家人身批黑头巾站在岩石上仰拍好像一座座雕塑和丰碑;那张全家福和圣像,最后全家人聚不齐了上帝也没有保护他们;窗边的香料叶子 |

|

维斯康蒂的新现实主义我看还是算了吧... |

|

无产阶级一次失败得彻底的抗争,从大海中来又再次到大海中去,自产自销的甜头还没有享受几天就又被现实打回原形,甚至更加悲惨。维斯康蒂的这部新现实主义电影看得人好悲观,共产主义想要实现起来有多难,就看村子里的人对抗争者纳多尼什么态度就知道了,最后革命意志还是因为饥饿不得不重新向资本弯腰……全是当地居民的素人演员表现也都很不错啊! |

|

贵族家的子弟染上了左翼思想,到穷苦的小渔村拍了一个阶级斗争的故事。不知道这么冗长沉闷的电影对意大利社会主义运动是否有促进作用,只知道意大利新现实主义电影的确有此片的重要影响。

可是脱离彼时彼地再看又有多少人会真心喜欢和投入?也可能文艺作品过于政治化社会化,就将自己锁在一种意识形态里,生命力其实就有限了。 |

|

「應該盡全力為群眾工作,但不要指望從他們那裡得到什麼。群眾是我們工作的對象,但只要他們一天象現在這樣渾渾噩噩,他們就一天不能成為我們的同志,」(托爾斯泰《復活》) |

|

天灾人祸,苦难之深和西西里的历史一样。被打败时继续赤贫,打不败时继续划行。渔民的本色出演,新现实主义的强烈现场感,使之带有点记录的色彩。这部电影就像维斯康蒂和罗西花了两个半小时,你一捶我一打,一起打造出来的“利器”一样。 |

|

3.5 巴赞的点评其实已经从头到尾说得相当通透,维斯康蒂的左翼有容乃大或悲天悯人,要投射出共产运动客观的无助与局限,却少了后面方法论真知灼见的一半,从新现实主义内部的诉求到其资产阶级的根本站位上,即不允许也有心无力,本身不需要质疑他的真诚,但根源上基本是一股朴素的左,还没有理论上纲上线之后那么恐怖和无解。 |

|

无产阶级团结起来没那么容易,常常还是一盘散沙啊。导演充满了人文关怀,非专业演员的表演朴实中更透着真实,戏剧冲突也很有看头,无愧经典。 |

|

【上海电影节展映】意大利新现实主义代表作。很明显的左派电影。表现穷苦渔民试图反抗富人剥削,最终失败的故事。片头注明演员都是当地人,非职业演员。倒是很好地演出了底层穷苦人家生活的艰难与温馨,对金钱,事业,爱情,美好生活的向往。但整体一般。还是格局太小,后半段抑郁窝囊,较为冗长 |

|

#BFI #21525 长评-源于现实,归于现实。意大利新现实主义作品,改编自小说《I Malavoglia》,电影呈现出了个体对抗体制的希望与失败,展现出了极强的宿命感。背景被设定在了二战战后,整个社会环境结合接近封闭的地域呈现出了底层人近乎无法被挑战越过的阶级困境。结尾留有希望,预示着只有通过集体团结才能真正改变现状。影片在西西里岛的Aci Trezza渔村实地拍摄,为了展现真实的生活状态全部演员均为当地渔民,并采用当地方言对白。大多固定镜头和摇镜头,开场展现众生相的推轨侧拍长镜头十分惊艳,最突出的是深焦镜头很好的将人物和背景融合了起来。影片很压抑,看到结尾让我想到了贝拉塔尔的《撒旦探戈》。看完电影后出来…看到了一条震撼的消息,大卫林奇去世了,感觉更压抑了…甚至心脏都不禁抽动了几一下。 |

|

导演上略微失控了点点 |

|

无产阶级的奋斗最终是竹篮打水,液态感知中,他们又情不自禁地当上了奴隶 |

|

从处女作到这部,是怎样的升华!那种镜头和主人公一代人/一类人命运若即若离的感觉,后来成就了《豹》。如果无产阶级宣传和诗意可以共存,大概就是这样了…… |

|

四星半,旁白可能冗余倒也不至令人不适,之所以觉得本片重要是因为它与德西卡的作品在某些层面正好形成互补,无论是安东尼奥还是温别尔托,或是擦鞋童,无一不强调个体和人性被环境所摧残,而维斯康蒂拍出了阶级和“群体”。镜头在海边跟随弟弟缓慢移过一堆堆正在争吵的渔民和鱼贩(具有深度变化)、屋子里一家人的同框调度(运动感),能感觉到镜头是“满”的并且向画框外溢出,充满了一种独特的、朴实唯美又不失大气的现实力量。 |

|

#意大利电影课#题材是肯定出彩的,这些是素人不是演员的赶脚,旁白是不是有点太多了,愚昧的人肯定不会希望有人来叫醒他。维斯康蒂的电影一个比一个长,好歹这个没什么狗血桥段,人物也算出彩,但对他这个导演也不必要吹太高,不是不可缺失的存在,冗长了点,稍微流水账了。 |

|

放到我国30年代左翼电影运动中毫无违和感,与夏衍的《春蚕》一起都是无产阶级共产主义电影,维斯康蒂受葛兰西影响,把目光投向意大利南部的贫苦渔民,描绘了一场反资本剥削的尝试,最后虽然失败又蕴含着新的希望——即海边遇到的小孩,是把阶级整合起来作为反抗的团体而不是家庭。很典型的左翼电影,就像林道静在结尾发现知识分子的小资本情怀行不通,要奔向党领导的|| 奥逊威尔斯抱怨维斯康蒂把这些渔民拍得都如时装模特一样,这是维斯康蒂把低下阶层高贵化的举动 |

|

8.5/10。生活艰难贫苦的渔民们试图反抗剥削他们的鱼贩和船主却最终失败心灰意冷的故事。影片既想做新现实主义电影(通过深焦镜头、实景拍摄、非职演、极少特写、去戏剧化的叙事等可看出)又想做诗意的传统故事片(从精美的摄影、不少丝滑优美的(高水平)运镜/场面调度、传统故事片式的剪辑/叙事节奏等可看出),最终虽平衡地挺好,但影像力量无疑被大大限制。 |

|

7分,不难看就是太长了,感觉剪掉少说三分之一会更好。一窥意大利早年农村的苦境,很多实景呈现够惊人的。可是一味地受苦、倒霉会让人会失去同情心,就跟一江春水一样,可能是我也对这样苦情戏不感冒的缘故。角色有种坏人不太坏好人不太好的感觉,正是这样才现实主义吧。女人演的比男人好。6.18新衡山 |

|

理想主义者的陨落,很穿越《我的天才女友》,面孔与愤怒都很相似,家庭的兴衰史和小镇史诗,不同的是新现实主义VS Netflix 流媒体剧,以及完全被动的女性角色VS 完全的双女性主角。剧情简单,大荧幕看两个多小时不累,但容易走神 |

|

伟大的电影,震撼。在这种电影里不存在表演,原生态大妈,原生态渔民。真实比一切都有力。黑白电影果然更有张力。 |

|

还是更加喜欢维斯康蒂拍的贵族,而且我有点好奇德国版的92min到底剪了哪些,因为我看的160min的版本确实太长了。 |

|

意识形态过重、偏颇 不过是历史原因啦 影像非常美 很有生活质感 有力量 |

|

巴赞的一些评论:1.维斯康蒂首先不使用镜头并列的方法来创造诗意的效果,而是在单镜头内部包含和表现出全部的含义。其次,不使用具有象征含义的镜头,将镜头的美学始终限制于实际真实的造型本身。巴赞把《法勒比克村》和《公民凯恩》当作现实主义技巧的两极,前者通过物象本身获得真实性,后者通过事物再现形式的结构获得真实性。大地的波动实现了纪实性的现实主义与审美性的现实主义的结合。维斯康蒂在构图方面有明显的审美倾向。比如在某些段落镜头的结束总是完整的构图。2.景深镜头即表现内景,渔民屋企内的真实背景,也用于露天外景,下雨和黑夜,是第一次系统和自觉的运用。这种室内的真实往往比室外实景更难拍摄。他的分镜原则,超常规的长度,固定机位,只有移动缓慢的摇镜头,摒弃推拉和非正常视角。3.业余演员是真渔民,方言,洒脱自然 |

|

维斯康蒂就是那种精致中带着简约的代表。环境与人物的对立,以及第一视角镜头用得是炉火纯青。 |

|

影片不仅是现实主义的,在用光、场面调度、镜头美学、对话、音乐等方面维斯康蒂所传达在银幕上的一种悲凉的诗意,一种对渔民的深切关怀与同情,对于命运的沉思与质疑,也是无产阶级对抗资产阶级勇于抗争的人文写照。

自然纪实性的画面,展现西西里岛渔村的景象,说着方言的渔民们成为镜头表达的直接对象,一切都传递着真实可感。纳尼奥所坚持反抗勇敢有理想的形象在现实社会残酷的洗礼下,更具有崇高可贵的意义,他也代表着黑暗中的光明,作为波涛汹涌的海面上一艘岌岌可危的渔船,渴望着美好的降临。

在与人类的斗争中,他们面临的还有自然险恶、死亡、饥饿的困境,大地的深沉承载着人民的苦难与不幸,而反抗的失败将这场挣扎推向更为沉重的深渊,它不仅展现了一个当时社会的问题,同时也是全人类乃至至今存在的问题。 |

|

夜帆灯影 暮色晨光 G.R. Aldo 的摄影太棒了 旁白有些过细 矛盾点明得早 生活描述的足 大家一起腌渍凤尾鱼 邻里歌唱转而衔接 Ntoni 和 Nedda 的二人游走 算是风暴前最后的平静 随后女人们在礁岩上望海观涛一幕对照乌云压境 变化之后 各自如同散木孤桅 残船也没有再修复的信念了 p.s. Lucia 开篇就惊艳 沉静之美 |

|

在波动啊在波动,一开场我就睡了,但是醒来后发现真好看;)一直都只是听人说,但这是第一次,新现实主义对我不再仅仅是一个名词。说是现实主义,说是流水叙事,然而美并没有减损半分啊,“直击内心”,拜服大师。 |

|

贵族不仅仅是钱财上的富有,富并不等同于贵。拍的是渔民一家,但这一家人有理想,有尊严,并最终走向了破落,骨子里终究还是一个落魄贵族的灵魂。 |

|

全部非职业演员不可思议调度,室内外景深镜头使用 |

|

意大利新现实主义杰作。全实景、素人演员拍摄,以惊人的真实性坦率再现意大利南部渔民、鱼贩、农民的生活图景、生存状态:穷街陋巷、褴褛衣衫、经济困窘、生存风险、阶级矛盾尖锐。偶尔反抗的勇者被剥削者的唯利是图和代代底层贫民的屈从吞噬,步步受损,终至绝境。维斯康蒂的个性化风格在于:他打通了粗率纪实与艺术表达之间的阻隔,把如此写实的叙事以唯美长镜头和精致的摄影来描绘,将诗意的艺术性与批判的现实性结合起来。同时体现了艺术的真实性——再现的真实和表现的真实的统一:投入地真诚地深入底层生活,毫不避讳地展示时代环境下苦难的细节和阶级对立的浓烈情感,反映新现实主义谴责社会不公的要求,使作品具有穿透人心的力量。 |

|

7.5/10 高度写实,极度克制的电影语言 |

|

和小美人好像,即使是现实主义,也是高高在上的现实主义。不过真的太冗长了,160分钟过去了我好像根本不知道自己看的是什么……好在维斯康蒂的镜头至少还是好看的。 |

|

连配乐都那么吝啬用,可见绝望的已让人窒息。 |

|

相比于《偷自行车的人》,这部新现实主义电影更像是一组充满诗意的群像,非职业演员自然光拍摄,表演质朴,人物在场景中的调度很讲究。通过一户人家从觉醒到满怀希望到希望破灭再到返贫的过程,揭示了渔村贫困渔民生活艰难的真相,只有无产阶级团结起来才能实现共同富裕,批判和反思更有力度。 |

|

安东尼奥的抗争虽然充满勇气和决心,但由于缺乏组织和支持,最终还是失败了。这也反映了个体在面对强大的压迫力量时的无力感和孤独感。无产阶级如果没有有效的组织、明确的纲领和强而有力的领袖,单凭个人的努力往往难以撼动既定的社会和经济结构。——“如果没有教员的领导,中国人民至少还要在黑暗中摸索很多年才能取得胜利” |

|

骄傲的尼奥失败了,当他不得不重新去为家庭而低头求别人分配给他工作时,最后一点骄傲也被磨的一点不剩。那些嘲笑他的人,不过是因为尼奥的失败为自己下贱地活着找了一个借口,可他们从未意识到自己的下贱,更为自己的忍受寻找种种借口。底层阶级贫乏的认知带来的是可悲、可叹、可笑、鼠目寸光,他们在嘲笑一个反抗者失败的同时,他们不知道在命运面前,他们才是小丑。贫穷是多么脆弱,一次失败就能将一个家庭打击的支离破碎。弟弟离开了,没有人谴责,大概他们心里都觉着这样的选择是对的。尼奥只能独自一人支撑这个家庭,他在命运面前没得选。维斯康蒂将阶级特性剖析的深入骨髓,让人不寒而栗。 |

|

7.0/10 最真实的剧情片,展现渔村生活的普通民众柴米油盐的生活化的情节;渔民们携手反对鱼贩,但终归是力量渺小的一方,最终沦为一曲悲歌。“维斯康蒂以近似纪录式的写实主义,以长镜头和变焦镜头的处理手段,以画面景深镜头的浓郁诗意,将现实主义和唯美主义结合起来”,再配上旁白作为解说,更显纪录片风格。作为那个时代意大利南方渔民生活和斗争的“实况记录”,维斯康蒂展现人们生活最真实的一面,渔民的失败,让观众体会到无望更是无奈 |

|

意大利新现实主义中流砥柱,第一部维斯康蒂,印象不错。表演真挚朴实,海边小镇咸风拂面。情节简单,节奏比较缓慢,但是别有味道。

从现在起,你家的窗户紧闭,我的心也一样。

经典盛大仪式作第三幕。

笔记:

《大地在波动》完全用实景拍摄,让渔民来表演。这些都符合意大利新现实主义的外形特征。

他以近似纪录式的写实主义,以长镜头和变焦镜头的手段处理,以画面景深镜头的浓郁诗意,将现实主义和唯美主义结合起来。《大地在波动》是一部在美学上极有价值的新现实主义的优秀作品。

以无出路无希望作结尾,反映了新现实主义所要求的社会谴责。 |

![豆瓣评分]() 8.1 (1506票)

8.1 (1506票)

![IMDB评分]() 7.8 (5,496票)

7.8 (5,496票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 82%

烂番茄: 82%![TMDB评分]() 7.80 (热度:5.97)

7.80 (热度:5.97)