|

野兽之眼 暴意火苗 白旗烽烟 人人心里的杀念成刀 整体两段非常好 白人太土鳖 王子叛变有些中二 还不如那个豹神显圣 蟒蛇传谕好一些 |

|

(Kanopy观影)剧本较单薄,精彩的是大段的非洲土风歌舞,巴西巴伊亚的传统歌舞与它一脉相承。最终是赫尔佐格如同人类学纪录般的影像风格令一切值得。主角殖民者海边倒毙以后,镜头切回挂满彩链的黑人少女身上,她们继续欢乐地又唱又跳,正是「民众的奇迹」(Milagres do povo):压迫磨灭不掉黑人的精神。 |

|

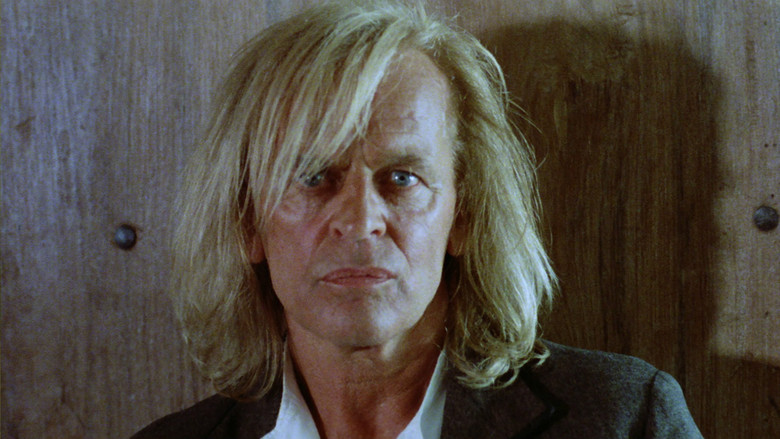

依旧是一个孤胆英雄,也依旧是金斯基,充满了异国风情和异样的孤独~但是故事讲得不如路上行舟和天谴那么流畅~ |

|

其實嚮往的也許不外如是.又或者會在那裏重獲新生.追尋的未來到底是什麽. |

|

凌乱不堪,看不下去 |

|

纯猎奇。晃的头晕,喊的耳鸣,最后一段金斯基演的有多卖力整部电影就有多空洞。目前为止唯一一部喜欢不起来的赫尔佐格。 |

|

赫与金合作的最后一部电影,结尾太强大了!色彩、音乐、海浪、木船和金,多么的完美呀! |

|

抱着看蛇怪大战人类的心情盲选片来着(海报是另一张),结果看到金斯基那张脸^__^瞬间心死了,这片子有些啥桥段都能猜个七八......果然就有跟妙龄少女鬼混,孤傲帝王游戏人间,阅遍奇景,周遭仍旧曲高和寡——这类剧情,呵!好在从头到尾伴随着歌舞,丰富的色彩搭配和黑人们热情饱满的笑容,让心情稍显提亮。然而印象最深的几幕并不美观——从洞口俯视黑奴的镜头,恶寒不止,我想起曾看过的猎奇视频,有人从溃烂发炎的耳朵挖出瓢虫。不仅是隐喻,是对世间隐性规律的感慨。奴隶主自大暴戾,早晚会被他视若蝼蚁的人们钻进命脉致死。

还有一直爬行的黑奴,我不爱看。我恐惧人为的猎奇,甚至讽刺奴隶制却让观众看到他们表演快乐,我觉得更是一种电影背后的讽喻和人间疯狂。

但民族的总是值得看,也算打开赫尔佐格影片赏析之路了。 |

|

干旱十一载,岩石已生病,世界早已垂死,邪魔是个骗局。上帝自己也深陷困惑,却还假装这是他的旨意。不要寻求,不要争辩,也不要问我们为什么,命运将会分配给你一个恋人,还有一个朋友。 |

|

赫尔佐格在异域风情上花的精力太多了 |

|

世界早已垂死,邪魔是个骗局。 |

|

《生命的讯息》里漫山遍野的风车在这里变奏成了黑奴手中抡动的白旗。金斯基的角色有很多荷索自己的影子,他又借个角色满足自己喜好说自己的狠话了hhhh |

|

早期社牛,如鱼得水。有点魔幻。 |

|

still deeply problematic |

|

“世界早就垂死,邪魔是场骗局…上帝自己也深陷困惑,却还假装这是他的旨意。弗朗西斯科,独自行走,在空中划出了一道线,切勿把视线投向海岸。不要思考、不要争辩、也不要问我们为什么。命运会赐给你一个恋人,还有一个朋友” |

|

4.0 对荷索而言太臃肿了。 |

|

7.4;其实哪里都是生机勃勃,除了我心中——任凭怎么栽种也是荒芜一片 |

|

只有荷索能拍出的黑暗白雪。金斯基海边拖船是历史与影史的双重悲壮落幕 |

|

荷索真的是个很有人文关怀的导演,也真的是个疯子。金斯基更疯。无论是怎样的角色,荷索和金斯基的搭档永远都能发掘出这个人物悲壮的自我感动。永远那么富有诗意。这部是二人最后一次合作,对比同样是发疯的第一次合作阿基尔,令人唏嘘。 |

|

在黑人奴隶的眼中是无神的,在黑人演员的眼中有股怒气。 |

|

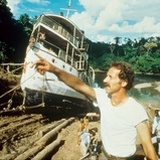

即使拒绝大卫鲍伊,换掉摄影师,请Nsein国王出镜,也要用金斯基,然而开拍之后,金斯基的臭脾气就令赫尔佐格下定决心这是两人合作的最后一部电影了。令我惊愕的点在于,已经是二十世纪八十年代,如此彪悍的镜头,赫尔佐格是怎么拍出来的?如何说动土著和发行公司允许他这样的?即使如《陆上行舟》中记录的,他要拍出原著对于非洲广袤大地的风情,以及对奴隶制的批判,从成片来看,表意并不鲜明,完全没有主人公荒唐不羁的生命轨迹更具冲击力,这就让人迫切想看到《我的魔鬼》了。 |

|

好象有什么深意,但不明白。 |

|

要拍什么,就得从物质复原的技法上呈现什么,《眼镜蛇》、《陆上行舟》、《阿基尔:上帝的愤怒》等都是如此。布列松也是这样,关注真实技术,比如圣女贞德的谈判技术,扒手的偷窃技术,死囚的越狱技术等。电影是玩真的,不玩虚的。赫尔佐格的原始积累题材都呈现了白人的失败,《陆》中过山巨船被土著偷偷放开安抚河中恶灵,《阿基尔》中一船白人一个个被射死在亚马孙河,《眼镜蛇》里男主被利用后就被放逐,且直接点题:黑奴贸易是历史的犯罪,是人类走向末日的最大根源。飘飘白旗语与沉默的黑奴,操练的黑人女兵与尼院歌舞,甜蜜的甘蔗汁也渗着劳工的断肢鲜血。结尾,眼镜蛇怎么用力都无法拉动木船,海浪阵阵,畸形黑人在沙滩爬行,似在诉说原罪寓言。西方的坏,是一种有信仰的坏。 |

|

3.5

还不如交给非洲那几个新潮导演来拍 |

|

BSC频道HD双语字幕110分钟,佐格魅力1v3真香,超大规模阵仗果戏……然而……居然1080p也看的不那么清楚…… |

|

时势造“英雄”,疯狂的行径和疯狂的时代重叠了。一旦风波逐渐平息,时代的浪潮会把格格不入的他,狠狠地拍死在沙滩上。 |

|

上帝自己也深陷困惑,却还假装这是他的旨意。

贪婪使人堕入邪恶,这是文明所不能驾驭的,但这邪恶,终将因邪恶自身而毁灭,这也是文明所不能阻止的。残暴的欢愉终将以残暴作为终局。

结尾的黑人舞蹈多少有些猎奇了 这片子的非洲文明纯粹是作为一个背景板而存在的,何索疑似有点白人凝视了。 |

|

叙事弱化,剧情逻辑不太令人信服。一半以上的镜头都在表现异域风情和文化猎奇:野蛮原始、拥有奇葩信仰的非洲国度,以不可理喻的失去理性的狂热与愚蠢PK西方现代文明。。。金斯基暴躁、狂乱而又冷血的形象在非洲的热浪中尤其鲜明,结局的海洋消逝对于主角和观众都仿佛是一种解脱。。。 |

|

赫爾佐格拍史詩都像家庭錄影帶。 |

|

看金斯基表演真是爽 |

|

对本片最容易也最准确的形容就是:这是一部赫尔佐格剧情片 |

|

查特文小说改编。奴隶制度是人类历史上最大的误会。不,这是犯罪,是人类走向末日的最大根源。 |

|

字幕殉我。疯批组最后一次合作,对赫尔佐格来说依旧是很痛·快的体验,毕竟他从着手写剧本开始就全身心的摆脱不掉他。最后一幕中,金斯基像借弗朗西斯科一角把最后一口气给了自己的导演。彻底耗尽后,“我们到头了” |

|

赫尔佐格与金斯基最后一次合作,作为男主角的金斯基独自一人“对抗”自己的敌人整个非洲。恩赛王国国王本人亲自扮演国王,为拍摄训练了上千名女战士,电影的气质如同影片一开始吟游诗人的吟唱一般神秘而粗砺。电影结束于金色的沙滩,属于赫尔佐格和金斯基的黄金时代也就此结束。 |

|

从光脚到穿鞋,极度无权状态和极度有权状态都能致人疯狂。金斯基在小餐馆和向往高耸白雪山峰的老板有次真诚的谈话,金斯基说“我要去东边的海洋,沙漠干涸了我们的心,也杀死了那些牛”,老板说“你最好小心一点,当你去海边的时候,暴风雨就是在那产生的,它也是白雪的起源,这些都是神父说的”。 |

|

没有想象中好 |

|

荷索的电影世界里没有文化猎奇,奇构成他的风格本身,尾声是一个创作阶段的完美总结。片尾曲的诡异美感 |

|

金斯基和赫尔佐格合作的最后一部电影,3.5。 |

|

slaves could sell their masters, they grew wings. |

|

确实和《阿基尔》和《陆上行舟》比较着看更有味道。失去理想和进取心,只剩下冒险家本能的躯壳任由他人利用,在时代洪流中沉浮。暮光中搁浅在海滩上的人力船为前作中的木筏和蒸汽船画上句号。结局的长镜头值得多加一颗星。 |

|

后半部没字幕裸看 |

|

末世寓言 在海边那组镜头堪称完美 |

|

如果阿基爾是天譴,那麼眼鏡蛇或許是天遣;本片出場的主要動物演員是羊、螃蟹、蝙蝠與蛇;赫金刻骨的最後一次合作——結尾弗蘭西斯科意欲只身將船拖入海中,既同開頭da Silva所說「我總是夢到我用背抬起了一整座大山」遙相呼應,也可以看作是與菲茲卡拉多陸上行舟的互文。 |

|

结尾的大海一星 |

|

3.5 用精巧的镜头设计描绘狂野原始的非洲风情,奇妙的落差带来异乎寻常的观影体验。干燥热浪下的高曝光度伴随非洲鼓乐,像牲口一样被对待的奴隶,袒胸露乳的女战士们,奇观般的佝偻人,一个又一个文化的猎奇炸弹。影片有着cult片的外表,内里却是西部片的灵魂。孤独的赤脚恶霸,自我放逐式的冒险。结尾四肢爬行的黑人小孩望着与缰绳搏斗的主角最终被海浪所淹没,文明与野蛮,终有种宿命般一致的陨落。 |

|

潇潇蛇~ |

|

对赫尔佐格五体投地 |

|

xzd |

|

文化猎奇大于电影叙事本身了。最后一幕金斯基拉船失败被被浪潮打翻有些而让人动容,那个电影里的疯子失败了、累了,就如赫尔佐格本人一样 |

|

another of the hearts of darkness |

![豆瓣评分]() 7.4 (172票)

7.4 (172票)

![IMDB评分]() 6.9 (8,299票)

6.9 (8,299票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 83%

烂番茄: 83%![Metacritics评分]() Metacritics: 55

Metacritics: 55![TMDB评分]() 6.90 (热度:6.90)

6.90 (热度:6.90)