|

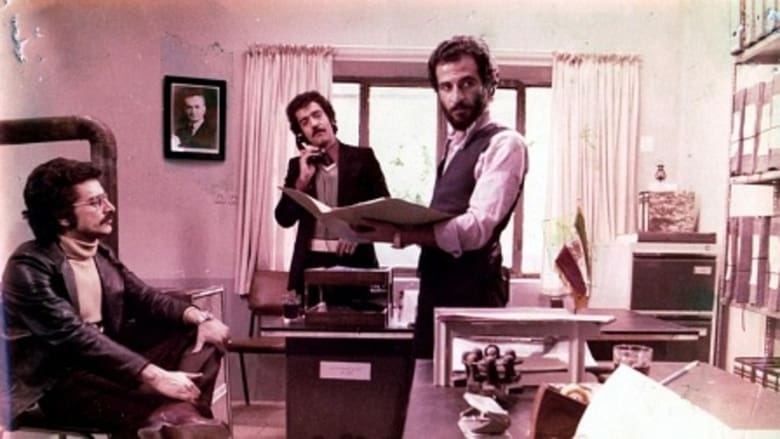

[2020年3月阿巴斯√] 完成于伊朗伊斯兰革命前夕,现在真很难在伊朗电影里看到不戴头巾上街的时尚女性了(还有这么多的室内睡衣场景……)。长对话+室内剧、探讨亲密关系的阿巴斯很是少见(要等到[合法副本]了吧),有几场长对话处理得是真精彩。伊斯兰革命封上了阿巴斯这条路却让他走到了另一条开创视听语言、更加哲学而隽永的路上,是大师怎样都会发光的。 |

|

一份报告,算阿巴斯第一部真正的长片?听说底片已经毁了。1977年的伊朗,就是路人的穿着也充满了个性和格调,不论男女。

第一次在伊朗电影里看到赌场,目睹夫妻吵架(公寓装修家电和欧美大城市相差无几),听到老汉对公职人员的控诉,大爷对300%进口汽车税的吐槽…

执行规则的人一边对规则迷惑一边又要利用它,“命令是命令,我们必须写份报告”…离开财政部的主角不过是一生背负债务的打工人,妻子在家门口的玻璃上砸出了洞,不同于《如沐爱河》戛然而止的结尾,这时想打破的是试图从家里走出去的女人…

值得琢磨的几点:对着镜头梳头的主角;医生急着下班,安慰他老婆没事,倒让出了一个车位; 要么在家里要么在车里的孩子… |

|

阿巴斯刚出手拍的《体验》新锐,《旅客》纯熟,但时隔三四年拍的这部《报告》却笨拙如习作。阿巴斯想要通过男主这一个家庭折射巴列维王朝晚期社会问题的意图太明显,以致男主就好像在一天之内赶上了所有倒霉的事。事件满载却破碎,叙事效率很低。两个看点:阿巴斯的汽车迷恋在这部里已展露出来;阿巴斯电影里少见的革命前西化的伊朗社会风貌。 |

|

可算拍了伊朗70年代的中上阶层的生活,跟他拍摄的下层社会10几岁的小男孩儿就要出来工作不同,上层社会的物质生活一点都不差,有小汽车,虽然都是进口的,要交很高的税,但男人们的谈资还真的是汽车。有大理石的淋浴浴室,家里的装修、装饰跟纽约的公寓没太大差别,妻子的睡衣也是丝绸、低胸款,烫发、口红,皮革外套,哪一个都跟阿巴斯那些描绘底层的赤贫电影不同,俨然两个世界。但相同的是,人们都在一个不透风的死空间挣扎着,那点破事儿,耗尽了全部精力,又能怎么样呢?还是个无望的人类聚居空间,这样的社会是个人类之间彼此消耗掉的社会。 |

|

电影拍得有点乱哄哄,但剪辑却很有节奏感,让无聊的部分都有些看点。印象最深刻的情节是妻子不小心骂哭孩子,电话响了后孩子接起电话继续哭。妻子是索瑞·安达斯鲁饰演的,这是她第二部出演的电影,第一部是我超爱的《风之棋局》。她演得太棒了,好喜欢她~ |

|

非常不阿巴斯。前”伊斯兰革命“的文献价值大于艺术价值。梳头发的镜头已经有了。 |

|

法哈蒂终其一生也就达到了阿巴斯早期风格还没成型时的水平,你说气不气人 |

|

普通男人在中年很容易会遭遇的困境及所产生的焦虑。 |

|

阿巴斯早期的长片作品,拍的比较琐碎 |

|

以作家式的目光洞察现代人的困境。阿巴斯早年就已经想清楚了很多问题,佩服。 |

|

工作婚姻生活种种琐事压抑堆积,即使换成中国这个故事也毫不违和,这才是观影过程最痛苦的地方。 |

|

现代性焦虑大爆发,阿巴斯有失水准之作。 |

|

前期的城市中产影像//痛苦的原因与形式几乎全然两样而痛苦的核心不完全两样 各有各的不可言说//伊朗贫富分化明显清晰 甚至阶级已然固化僵死 或许是那种温饱线上下精神物质的两极分叉对阿巴斯来说更有趣更值得被表达//阿巴斯·基亚罗斯塔米剧情长片补完计划达成✓ |

|

阿巴斯还不是阿巴斯,伊朗也不是现在的伊朗。 |

|

批判男权社会和利己主义。 |

|

看过留脚印 |

|

【看完不想结婚系列】电影中的伊朗,城镇街景与样貌与贾樟柯的《小武》如出一辙,标志性的窗框结尾定格在一个宁静的清晨。中产阶级家庭的一次搁浅如同川流不息的繁忙闹市里停滞不前进退维谷的车辆,无休止的争吵,孩童的哭闹,凑不齐的按揭,朝不保夕的工作,离家出走的爱人,像极了芸芸众生轮番上演的日常。 |

|

假伊朗2333 |

|

留👣 |

|

无聊,但至少看到了伊斯兰教革命前的伊朗。 |

|

无聊的流水账,简直称不上是电影...看来每个导演成型之前都要经历一番苦痛挣扎。但是话说回来,正是阿巴斯这种随心所欲的风格造就了他后来颠覆电影结构的绝无仅有的特殊作品。 |

|

不太阿巴斯 |

|

伊斯兰革命前全盘西化的伊朗,西式的家装,不戴头巾的女性。与《随风而逝》《合法副本》中一般对着镜头打扮的男人。 |

|

中年危机 又颓又丧又无望 很不阿巴斯 |

|

拍的有些混乱 但视听语言还是阿巴斯那一套 全片的无力感 不盲从成为别人的绊脚石 |

|

一地鸡毛+围城,精彩。 |

|

开头打字我可以看两个小时。确是一篇完整的报告,因容纳太多而有些失衡。在镜头朝向孩子和与近景特写人物互动的时候,我们依然可以确认阿巴斯的存在。而在其他多数时候,这是一场近乎洪常秀式的人物关系解剖,只是更多犀利地正反打以及令人惊叹的室内调度。(这是哪里找来的拷贝... |

|

1.阿巴斯第8部。一反阿巴斯常态,这一部电影话巨多。

2.一个公司职员的无聊人生。 |

|

费鲁兹库怎么说也是个财政部职员,他的境况却不能更加糟糕,被驱离办公室,房子也快住不成了,跟妻子大吵大闹,无法承受妻子的歇斯底里以致于他举起了拳头,妻子意图吞药自杀,他一下子成了懦弱的人,不中用的人,属于伊朗中年人的挣扎清晰可见。 |

|

因为看过中后期的佳作,这部就差到离谱了,没有那种简约美感和精妙的摄影节奏。 |

|

2016086 故事主线不够明确 |

|

伪蓝光 |

|

阿巴斯的中产分崩议题,矛盾激化前,彼此总有无数次眉头紧锁,得过且过。 |

|

无望的五分钟街头行车。 |

|

伊朗也有中产阶级危机,陷入生涯瓶颈与家庭纠纷的男主角,带着妻子与同事在每一幕中都歇斯底里地倾泻内心积郁。相比之下,阿巴斯的镜头倒是沉静平稳,冷漠地记录着一个家庭的崩溃。 |

|

6.2 |

|

伊朗街头曾经的时尚女性。总感觉如果没有发生伊斯兰革命,阿巴斯可能就走上老基的道路了,人类共通的困境,生活意义的缺失。原来真的是从右往左写字的。 |

|

家庭空间中充斥着争吵和啼哭,不被翻译的孩子的咿咿呀呀和女人的完完整整的话。孩子渐渐长大,她也许不会记得父亲的暴力、自负和缺席、只会记得母亲的琐碎、怨气和歇斯底里。我愿意相信,这个男的就是我爸,这个小孩就是我。 |

|

婚姻的日常,镜头依然不错 |

|

2020/12/28 |

|

104416 |

|

看来全世界的中产都过着鸡零狗碎的日子。 |

|

4.5 / 好几次想认真进入却时不时让我开始看手机。 |

|

阿巴斯最拙作太想讲故事 好在摄影仍然不可能不高明讲究 |

|

没有余韵,因为是杂文而不是诗歌。 |

|

挺喜欢那个两人房内争斗的镜头。 看到最后一直揪心孩子放车里有没有事orz |

![[Deleted]](https://img9.doubanio.com/icon/up59018976-5.jpg)

|

IFC Abbas Kiarostami回顾展,仍是之前英文硬字幕的版本;看似连续但不连贯(这也可看做阿巴斯早期作品中“不专一的故事”)的生活片段描绘城市资产阶级的生活压力,放在伊斯兰革命前的伊朗的时代背景下,赋予更多历史的意义,因为我们可能再也看不到熙熙攘攘繁华街道、不戴头巾街上等待的妻子、甚至服药自杀的真实普通情感; |

|

前“伊斯兰革命”时期伊朗的文献记录。 |

|

早年阿巴斯居然还拍过这么一部法哈蒂热衷的题材,但整个剧作实在是不够精巧,显得过于话唠了。 |

|

偏离自己核心创作模式的阿巴斯。 |

![豆瓣评分]() 6.5 (188票)

6.5 (188票)

![IMDB评分]() 6.9 (1,164票)

6.9 (1,164票)![TMDB评分]() 6.70 (热度:1.08)

6.70 (热度:1.08)