|

费里尼这样评价此片:“在今天这个结构组织崩散、价值指针消失的世界,每个人对其周遭的混沌、病态、邪恶都会有所反应。我们把我们个人的病理笼统化,将我们的恐惧、欲望一股脑投射到周围的一切,管它是电影或一件事。也许从那部电影呈现出疯狂的情境、坠入非理性范畴的那一刻起,就注定要有这种种反应出现。因为那个情境如此骇人,所以我们就以一种组织化、制度化的疯狂来反应,以其人之道还治其人之身,就像在独裁政权之下一样。所以一切就像在兜圈子。”短短70余分钟,竟有如此精彩的起承转合,从隐忍到暴动,直至废墟中回归原点的“重建”,宛如人类社会进程的缩影。 |

|

打击乐与弦乐之仇,竖笛空气入脑成妖怪,孤独大号选择了孤独胖子,双簧管能带人逃避现实,尼禄和天使让她迷上竖琴,第一小提琴甚至节拍器都能取代无能指挥;黑道工会争平等,无政府音乐求自由,古典结构的独裁崩塌后,剩下一片虚无茫然……费里尼的保守主义美学反抗寓言,也不赖? |

|

4K修复,真任性的伪纪录。堪称Fellini一次有理有据的自我辩护,对于外界冠以的“片场法西斯”恶名,Fellini给出了自己的理由与答案,而且是以管弦乐队的彩排的戏谑形式来表现的(乐队指挥与电影导演本质简直是一样的),某种意义上,导演与演员(乃至整个拍摄团队)的关系始终都是冲突矛盾的。看得出Fellini心中的无奈委屈,为了达到拍片理想效果有时简单粗暴也在所难免,被训斥的拍摄团队也会像这支管弦乐队一样怨气冲天甚至激烈“反抗”……最好的结果就是乐队指挥(导演)与管弦乐队(演员)互相理解完成创作过程,最后废墟上的彩排场面似乎寓意着一种和解,但一切又绝不像看上去那么简单。#费里尼百年诞辰放映.资料馆留影# |

|

管弦乐队,形形色色的乐手,信仰各自的乐器,发出不同的音色,有些和谐相处,有些敌对反感,彩排成了一场社会实验或是缩影,指挥如神俯视人间。政治理念、革命冲突、信仰崩塌,如同教堂的演奏厅摧毁,所有人终于脱离失心疯状态,尝试完成了一次不尽如神意的演奏。“Again!”指挥最后说。重建的开始,但可能只是一切重演。 |

|

作为影像媒介的一种表达 80%是残废的 靠听台词和声音即可 直到冲破建制派的秩序 革掉了指挥大棒也砸烂了恒定节拍 算是有画面展现了 可惜这也是浆糊脑子式的喻体指涉 抓住极端典型批判讽刺 推导极限论证荒谬终究是气短低能的体现 牺牲了边缘的孤独的竖琴手来达到短暂的平稳 剧作的转折都如此俗套 Signori... Da capo! |

|

从艺术天堂到革命地狱,在废墟中重建,费里尼仅用短小的一部非职业演员封闭空间内乐队排练的伪纪录形式,就勾勒出意大利近代历史的变迁,甚至人类社会秩序的演变。指挥一角的塑造,也可认为是独裁政治,或者趋于一种宗教和制度,像神一样的心理寄托。领袖和上帝之间只有一面之隔。资料馆修复版。 |

|

“我们再次看到了一个味道着群体生活的主题,风格依然充满巴洛克式的夸张,并延续了费里尼一贯的洞察力,情节意在影射导演心中的现代危机感。它是对社交生活和政治生活那种世界末日般的讽刺,是《舞国》和《月吟》的前奏。”——《费里尼画传》 |

|

乐手/乐器在乐队中的争吵,个体对于集体/权威的反抗,却如同乌合之众一般,最后在毁灭面前终于合体也逃不过指挥最后常规的痛骂,对于某些意识形态与体制非常有隐喻。 |

|

以为又是一个虚实结合的纪录片罢了,不同年龄与背景的乐手或真情流露,或戏谑调侃,关于乐器的爱恨,关于自我的探寻,还有社畜最该感到震颤的当头一棒,即再奏一遍都被认为是加班,而工会在撑腰。谁知种种罅隙突然大肆张裂,破开一个非理性的疯癫狂欢,叫这乐团影射神隐的人间,宣泄化作原始欲望的碰撞,无人能逃,也无人想走。从静到动再到静,一阵清醒,一串咆哮,灰头土脸地重建所谓的高雅与和谐,简直荒唐又窒息。小小格调几番嬗变,有料。三星半。@资料馆 |

|

本片是费里尼晚期集幻想主义、象征主义和超现实主义杂糅的一部典型风格化作品。全片是一个意涵丰富的诗化寓言。全部场景被放置在一个封闭式的墓地/厅堂完成。这个满载着音乐悠久历史和辉煌传统的密室实际是整个人类社会的缩影。它其间的所有因素及其发展都与人的普遍行为及未来出路有关。 |

|

意外很喜欢。之前我以为不会给晚期费里尼五星了。70分钟的凝练篇幅,完成的却是人类社会的宏大寓言。在老一辈乐手那里,我们能捕捉到他们的职业尊严和对艺术的敬重;而对新生代乐手来说,演奏者的创造光晕早已湮灭,只是一份需要等待打卡下班的工作。自甘庸俗堕落可以混同成反抗权威的激进姿态,终于演变为用暴乱来对抗指挥。但当旧世界真的为铁球摧毁,人们置身于教堂的废墟中,又茫然无措渴望单纯和谐的回归。指挥家带回了秩序,却也唤回了独裁。问题无可解决。竖琴手是费里尼最欣赏和同情的人物,于是他让她成为了唯一的牺牲品,以提示我们失去了怎样宝贵的事物。现代社会,甚至连艺术都拯救不了我们。重来又能改变什么呢?p.s.来自费里尼的自嘲:你觉得八部半是个精神分析电影吗?以及周董的不能说的秘密结尾对本片算是致敬吧。 |

|

對於當下義大利情勢的悲觀主義式濃縮與再現:反抗德國指揮、階級鬥爭、腐敗、缺乏共同目標、自私自利。毀滅之後,希特勒式命令。 |

|

4.5 想起梁赞诺夫的《车库》,但费里尼显然野心更大,往小了说是政治(内忧与外患)往大了说是文明(毁灭与重建)。又想起罗伯特·奥尔特曼,两个人的群戏真是一个比一个精彩。还想起黑泽清的《东京奏鸣曲》,能让人平静流下眼泪的东西,恐怕也只有音乐吧。还想和你一起看,单簧管的微妙,我不懂啊。 |

|

每种乐器都有其灵魂和品格,乐手访谈的表达更像是形容每个人形影不离的挚友。乐队就像教会,每一次演奏就是一次弥撒,旧秩序的崩塌是一次强烈的政治讽喻。为啥费里尼的每部电影都这么热闹啊,哈哈😄,这部太短了,没看够!【资料馆·费里尼百年诞辰纪念修复影展】 |

|

乐队也是一个小社会,对乐器特色和性格的介绍有点意思——小提琴讨厌双簧管,是的 |

|

1.方寸之間卻昭顯人類的本真面相,和絃協奏下的雜音紛雜,各自為政的樂隊成員彼此對撞,言語衝突引誘最終的肢體對抗,暴力的癲狂之舞,隱喻人類的絕望處境,自私自利下的對立與毀滅慾望;2.不同樂器代表不同的人格,或奏出和諧,或導致噪亂;3.毀滅和死亡恐懼並不能引人反省,依然固我;4.第一部費費。 |

|

Nino Rota的音乐。管弦乐队恰似电影剧组。革命一段真好看。电视媒介。 |

|

不同于高畑勋《大提琴手》中一片祥和的乐队排演,费里尼镜头中的乐团充斥着敌意、轻蔑与自我,在这个曾经的墓地上,人的异化被展现得淋漓尽致。每个人谈起音乐的同时也在回望过去,热爱抑亦或厌恶都化为一种反叛,最终如《小丑》结尾一样达到了癫狂之境,人性深处不能被控制的控制欲在镜头中悄然放大。 |

|

政治寓言电影。除了个人主义和集体主义,巨型节拍器成为新的指挥家,是不是也有机器/物件控制人类的恐慌。这里和1983《船续前行》里的歌剧,都能看出费里尼这一阶段对古典音乐的关注,这也是他和长久以来的配乐师 Nino Rota最后一次合作。 |

|

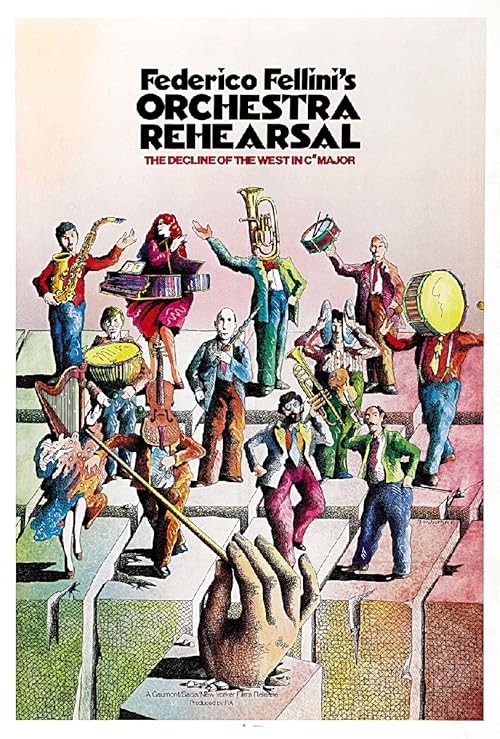

《管弦乐队的彩排》。

“你觉得《八部半》是一部精神分析片吗?”

“这就是肮脏的生活,没有安静,没有沉默,没有和平。”

“你们要亲我的屁股?给你们!”

费里尼的电影台词极多极杂,在剧本上要下大功夫,这都是为了塑造一个喧闹的场景,一群各式各样的人挤在一个小小的屋子里,彩排不是重点,重点是大家的嘴都合不拢,引出各种笑料和扯淡。

影片仅70分钟,但意味深长。传说很久以前人们想要建造巴别塔,但最终因为听不懂各自的语言而发生矛盾,最后失败。这一个乐团就是一个社会缩影,一切荒诞都是如此现实。

最后的结尾,或许是费里尼对人类文明还抱有一丝希望,但希望是从无数次的毁灭之中诞生的。 |

|

前半像是各类乐器介绍,每位乐手都在强调自己的重要性;间隔后的动乱造反、大锤撞破墙壁、在废墟中团结的情节明显是在象征人类社会。配合下年代,1978年同期的中国,全中。 |

|

每种乐器都各有特点,每个人都有着独立的意识和思想。当乐队成员联合起来反抗指挥时,会怎么样?

# 每当我泄愤时,就会到处买房。 |

|

主题深刻 非常寓言 过程沉闷 配乐不错 要看懂这片子还是需要一定的交响乐知识D |

|

费大师一部以小见大,依旧在现实主义和象征主义间游走的有趣小品。 |

|

3.5星吧。4K修复版。中世纪的墙被乱涂乱画和砸毁时我最心疼!也不知道该不该算纪录片,应该还是不是的。明明被大铁球砸完之后乐队合奏比之前好听和谐多了,指挥怎么还bb个没完哇哇乱叫。他发泄情绪靠全世界买房,难怪乐队成员们要集体闹事反对指挥呢!前20分钟我们伴着左边报警器的蜂鸣和片中嘈杂的管弦乐声。真正的管弦乐队应该不是这样吧?应该是以此讽喻整个社会?里面还提到了《八部半》。意大利人真是奔放。不太懂大铁球砸墙是什么意思。还好只有70多分钟,已经有些犯困了。74分钟差不多。第二次用聚优福利买票,一张266的卡买不了4张。费德里科·费里尼百年诞辰纪念放映 22-11 Federico Fellini 100 资料馆1号厅 75%开放四五成满(6排一定是预留座显示全满但加上我只有仨人坐) |

|

太适合做解读了,如果说电影里的那句对《八部半》的调侃尚且是以疑问句指向精神分析入口的话,那这部则以极其肯定的句式直白的让人进行社会政治分析。但也并不像表面上与当时有多么紧密的关联,当然有着六七十年代左翼革命的无政府倾向代指,但更多的还是以一个寓言形态构建出了一个伤害性的社会变动历程,一个偏右的故事模型,可以套用于所有历史时期的进程演化,是永恒性存在的对伤害的哀歌,群像更添加了丰富的对位,使其有更多的社会身份代入。费里尼的“喧闹”终于摆脱了激情感,以往观感中夹杂的混乱彻底的以进攻性的形态出现,从这方面来说,本片算费里尼场面戏中的一个别样存在。但声音是最差的一部无疑,电视台采访模式造就了半虚构半真实的内容设置,但声音依旧是惯用的后配,在声音准确性的偏差上无法令人“听”到“管弦乐队”,有点失望。 |

|

社会一直处在不断发展完善,进步的一个过程,我们在失败中学习,在错误前吸取教训,然后再犯错循环。电影通过音乐解读人性,用乐团排练表达社会,整体呈现度较高,寓意贯穿又不乏味。 |

|

昔日教堂作礼堂,成了管弦乐队的练习室,这个古代的墓地失去了它本该拥有的宁静,佯装纪录片的采访,各位演奏者极力夸赞自己的乐器,反对意见层出不穷,过于散漫的彩排让指挥暴跳如雷,休息过后尤甚,眼看动乱形成,教堂墙塌,原有的喧嚣停止了。 |

|

以管弦乐队的排练为契机,而生成的幕后采访纪录片。每个乐手谈及和自己所演奏的乐器之间的相遇和关系,以及指挥对指挥所扮演的角色的认识。

然后众人抵制指挥,纷纷叛乱,最后在土崩瓦解的礼堂里,大家又跟随手里的乐器,重拾尊严和庄重。

字里行间似乎能感知到人们在怀念过去。 |

|

拍完《卡萨诺瓦》的费里尼来拍了这么个伪纪录片开头的黑色喜剧,还挺神奇。离心离德的乐队成员们,热爱艺术却也已经游走在艺术追求和犬儒之间的乐队指挥,还有一个看热闹不嫌事大的工会代表…伪纪录片的细腻讲述后,指挥与乐手间的矛盾职还是以革命形式爆发出来:费里尼找回了他熟悉的浓墨重彩的大型舞台群戏,并在这之中狠狠讽刺了青年的反抗者们(节拍器和无政府主义者的撕逼那里的确讽刺得太直白太狠了)。最后当乐厅被捶破、瓦砾满地时,众人竟又在指挥的领导下演绎了交响乐…其实乐队指挥在访谈那一段里说出的无疑就是费里尼自己的心声,对纯心搞艺术的旧时代、伟大的旧艺术家们的怀念,对一个maestro(指挥/导演)绝对领导整一个团队的模式的怀念…在Aldo Moro被红军旅绑架后杀害的78年,这部的政治意味还是非常清楚的。 |

|

在零乱的白日梦里寻找自由和秩序,费里尼的调调始终如此 |

|

像社会实验一样,权利者想要维持和谐,洪流中的各种思想碰撞、癫狂,最后命运的大锤让一切又开始循环。 |

|

管弦乐队状况多,费里尼又一次尝试伪纪录片。恶作剧,争座位,口角(争论哪种乐器更好),老鼠捣乱,灯光出问题,指挥太专制……忍无可忍的乐队成员最终起义式地用一个巨大的节拍器代替乐队指挥,并开始撕下文明的面具对同伴施暴。最终象征工业文明的大铁球摧毁了排练室的墙,乐队成员们才如梦方醒地开始认真排练。这其中既包含了费里尼对工业文明与艺术关系的思考,又有他对人性的窥视(乐队就是一个等级森明的小社会)。 |

![[Deleted]](https://img9.doubanio.com/icon/up59018976-5.jpg)

|

音乐奏场中的政治论:费还在“制造梦境”,电影赤裸裸把拍摄主题定义为“拍摄主题”,又有意为之的演习暴动,记录中的表演加深虚假的、不切实际的逻辑合理性,我们难信之为真,就视之为梦; 在前作曾多多少少反复出现的法西斯环境,在同时代发展(战后复兴-阶级矛盾-共产运动)中,这种政治论又回到了关乎“真实世界”的现实主义,但在定义费的现实主义时他的道德考量在哪? 这一阶段的电影比新现实主义阶段“神性”更复杂的是“人性”,还没有满足的罪才会带来人间各样丑态 |

|

我个人的感受就是,不搞八部半那套的费里尼都是很可爱的。PS. 想看交响乐团主题的剧!好像印象中只有交响情人梦?是我日剧的入门剧了,也是我对交响音乐热爱的起点 |

|

7.5/10 有点魔幻现实主义的感觉 各种乐手的刻板印象不免有些夸大:最绿茶的长笛手 自视甚高的双簧管 百无聊赖得打击乐手 为博眼球不息多次打断采访的低音巴松 永远自我为中心的第一小提琴和随时能抢过乐队掌控权的首席(在欧洲大多如此 尤其德奥地区)一心想和第一小提琴一较高下的大提琴 和无人问津的低音提琴 抱团取暖的键盘部(钢琴 风琴 竖琴)存在感低的铜管乐器部。。一个没有存在感/魄力的指挥(领导/牧师)河失去信仰的乐队(社会/人民/教众)奏不出美妙的音乐 然而反抗过强权 推翻过信仰(巨大节拍器比指挥有用是在嘲讽台上无能不如仪器 然而也不是所有乐团成员甘心俯首于此)最后并没有happy ending 依然还是无休止的Da Capo |

|

4.5。刚开始还以为只是利用交响乐排练来展示不同“政治”意见的众生相,借乐器表达每个人的差异化,结果“中场休息”之后直接直线起飞——战争、革命一个都不少,让电影摇身一变成浓缩版新现实主义和政治小型寓言。阿伦诺夫斯基《母亲!》跟它一比实在是太娱乐‘、太神棍了。 |

|

晚年的费里尼很多这种“伪纪录”方式的电影,想表达的东西多,观赏性实在不高。 |

|

这部电影是费里尼所有作品中最为轻松自由的一部,从管弦乐队的彩排过程中审视人类主流思想价值观的改变,对于当代年轻人对自由表达和反叛精神的追求表达出出了强烈的担忧和怀疑,这些激进的思想促使着很多人变得不再温和坦诚,也丧失掉了专注和耐心,流行文化与传统艺术产生了激烈的思想碰撞,逐渐撕裂了乐队,正如撕裂了人类社会,从最终结局来看,费里尼还是希望现在更多的人能够保持对艺术和生活纯粹的追求而不要被外物所影响,热爱音乐,热爱生活。 |

|

20.11.12 资料馆

建议每次想要parade的同志们在出门之前都好好看看这部电影,你费爷爷四十多年以前就已经告诉你这种没有经过组织的xx是不可能会彻底成功的,看到人指挥没有,一直坐看云起时,就等你彻底折腾完以后重新站出来,让你不得不低下头来。

以乐队作为载体,将社会的各色各样的人投射到每一位乐手的身上。不同阶段的社会关系,年轻人的躁动,中年人的不满,老年人的不安,能够以这样一种形式,一个只有七十多分钟的故事呈现出来,真是太厉害了。不想做那个受伤的竖琴手,我能做的,就是尽量让自己成为那个抄谱人了吧。

这真的是拍给后人的一部影片,只要有人在,只要还有社会,这样的故事就一刻也不会停止。只能说,费费看的真的是太透彻了,结尾处指挥重新的怒吼,真的是太让人绝望了。 |

|

这张片单有部分真不知道是怎么想的 深夜补过于艺向的片子真的有点吃不消 实在太累 现在还是早点睡了 |

|

TwoSetViolin should react to this! 或者难道他们已经在某期鉴假拉视频里react过了?🤔假拉太假了,乐团梗太多了(中提琴永远没有姓名),笑得我…政治隐喻,怎么看都有点左右各打五十大板的感觉。也许在意大利那个被电视媒介掌控的、极其混乱的历史时刻,人们内心深处会「怀念」一个严厉、镇静的「指挥」?这个没有观众的、封闭的、似乎有古老历史又似乎像纸糊的一般脆弱的排练厅也很有趣,以及,也许在那一刻的费里尼看来(左派)政治也跟小提琴假拉差不多:不断重复同一个动作、完全不注意拉的哪根弦、但是弓子又在指板上乱飞lol |

|

特别浪漫。外在环境纷乱极致到暴力与躁狂,反衬出乐队演奏者们对艺术追求的从容和谐。然而尘归尘,土归土,演奏一结束,大家照样继续争吵。就像指挥自白的那样:“这就是当下新秩序,大家被敌意所联结,成为了破败大家庭”。 |

|

抱怨、各执一词-暴动、冲突-平静、秩序。 |

|

对旧时代老制度逝去的挽歌。费里尼的幽默挺高级,像宁浩姜文,要有点门槛才能心领神会。

费里尼糟糕的配音方式给人对影片的理解造成很大的困扰,但这也形成了他的独有风格。

小提琴和大提琴是构成所有交响乐的基础,其他乐器都围着他们转。

比较沉闷的时候用抓老鼠闹剧来过渡调剂一下。

正是这种怪癖让一个艺术家更有魅力,更能领导大家。

最后的疯狂场景让我想起《芝加哥》的木偶人和ipad的正反两面。有阳面就要有阴面,有平和就要有疯狂,这才是进展到极致。

指挥的独白--展示人物内心世界,确立主角地位--非常重要。

笔记:

后半段的大叛乱:毁坏先贤画像、四壁涂鸦等意在暗示,这个满载着音乐悠久历史和辉煌传统的密室实际是整个人类社会的缩影。它其间的所有因素及其发展都与人的普遍行为及未来出路有关。 |

|

混乱不协调创造出来的和谐 『乐师们到录音间来排练时,不只带来了他们各自的乐器,还带了他们各自的脾性、麻烦、病痛、坏情绪、老婆或情妇犹然在耳的叫骂声,再不就是被罗马混乱的交通给搅乱了心绪,耗光了精神。有些人只带来了他们的乐器和躯体,有些则带来了他们的职业尊严,在有些则更带来了他们的灵魂』 |

|

费里尼的短片,我看的第一部他的彩色电影。尼诺的配乐精彩到无以复加的程度。 |

|

費里尼 群相戲的神! 「鋼琴和小提琴是話癆」「當你停下的時候,音樂去哪了?」 前段又有點兒看的和赫爾佐格串場了的感覺⋯⋯ 可能演奏的都是瓦格納的關係吧⋯⋯ 義大利語裡的指揮棒居然和筷子是一個單詞 今天又博學了一點兒! |

|

3.5。1.从个体意识的强调到极端个体意识的毁灭,从反叛到规训,管弦乐队的彩排成为社会统治的缩影。2.前半部分始终强调自己角色的重要性,是真闷,后半部分随着坍塌镜头才彻底运动起来。3.费里尼晚年以访谈的形式介入电影,又不尽相同。 //那颗拆房子的吊球是人类价值的敌人,……真正的悲剧在于:这样的伤害很快就被遗忘了。一个遭受摧残的世界立刻愿意接受:这就是人世的常态。原本不可思议的事现在都被认为理所当然。……我的意图只是要表达他的挫败感,或甚至是在表达我身为自己这个领域的指挥的某些挫败感。……我记得有一次在男厕所里,有个人向我耳语,他那时刚看过《管弦乐队的彩排》,他说“你真是对极了,我们的确需要再有阿道夫叔叔这样的人出现”,我当时反应是拉上拉链尽快离开。——引自《小丑的流浪:费里尼自传》 |

|

你知道,生平第一次看到費裡尼的膠片會激動到怎樣溢於言表。 |

![豆瓣评分]() 7.6 (1994票)

7.6 (1994票)

![IMDB评分]() 7.1 (4498票)

7.1 (4498票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 88%

烂番茄: 88%![TMDB评分]() 6.65 (热度:7.86)

6.65 (热度:7.86)