|

期望和感受可分三个阶段:1、没看。但听说导演失当,冗长沉闷,票房惨败。2、依然没看。但考虑到美国政治气候变化,不排除作品本身经典,却因违背主流意识形态而被时代刻意埋没的可能。3、终于在看,三十分钟。嗯,看来第二点是想多了……https://www.douban.com/note/215914939/ |

|

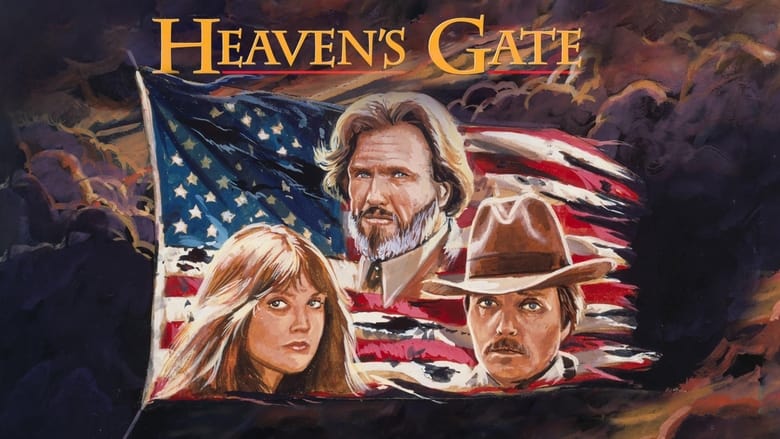

西米诺先生,我把这片看掉了,我现在还捉摸不透当初高中写作文我一直拿你当反面素材来用到底对不对。不过《天堂之门》就像片中映在布上的那个死亡之影,永远映在了我脑中,我是忘不掉这片了。8.1分★★★★ |

|

本以为三个半小时肯定会睡着两次,但完全没有啊(咖啡应该也帮忙了),虽然是个比较散的故事,但有很多热闹快乐、场面浩大的场景,原声也好听得很。绝对不是传说中的屎片。西米诺说,他当时正为女主角人选苦恼,走到麦迪逊大道的一间影院,看到了于佩尔的《维奥莱特》,就说,快帮我找到这个女孩。 |

|

也许不太主流,但是能拍出这种片的环境真是电影制作的黄金时期,制片厂愿意投钱让导演拍个人化的电影。很诗意,很auteurism。不同角度看移民政治。 |

|

油画般的质感,摄影真棒,开阔的远景,晕眩的旋转镜头,很有史诗感(真的很砸钱!),不过实在太拖沓了,三角恋也撑不起宏大境界;年轻时的于佩尔! |

|

不是我没有悲天悯人的心,而是导演确实把一件普通的村落械斗政治化过头了。在wiki上了解了Johnson County War 这场流血冲突,这在中国过去司空见惯。当年戚继光征兵,在富庶江浙,都目睹义乌村与他村千人械斗,更别说农耕文明千年内战是大规模人口洗牌。旧社会粮食不够,饿者为匪,无关移民与否。 |

|

《電光幻影一百年》:「聯美的命運開始於幾位神秘拓荒者希望建造一座符合自身信仰和自由期許的電影王國的勇氣,後來,卻宿命的因為最後一部談論毀滅的電影(《天堂之門》)的重大虧損,而結束這個烏托邦的電影夢想。」 |

|

这片只能用“叹为观止”来形容,西米诺对调度大场面的近乎偏执狂的热爱让这部电影成为了著名“大毒草”,现在导演剪辑版的亮相也该是时候为这部新好莱坞运动最后的杰作正名了。 |

|

把移民与原住民的对立上升成阶级冲突,早期的拓荒者对后来人的强烈抵制也意味着西部精神的泯灭和虚妄。在强大的资本面前,左翼革命彻底溃散,牛仔也黯然离去。巨额投资带来最丰富壮美的西部影像,可惜过犹不及。 |

|

作为著名的大坑,现在看起来一半觉得情有可原,一半也觉得活该如此。首先是太长了,这种题材,2个半小时就到头,3个半小时简直是煎熬;然后,西米诺沉醉在莫名其妙的铺垫性的大场面里,跳舞啦聚会啦之类;所以,整个片子有种四处晃荡不干正事的随意感。有钱任性果然不见得是好事。 |

|

8.2 【217min】悠扬牧歌,摄影柔软,反而是高潮战争场面令人失望。阳光透过车窗洒在遮面而眠的乘客身上,二十年仿若幻梦一场,过去的理想主义被岁月与世界磨损。如此之长,却不多润色结局,实属遗憾。 |

|

7.0。西米诺拖踏版《一个国家之死》,通篇讲述移民问题引发的大屠杀,可惜导演编排太差,开篇毕业典礼用意模仿《猎鹿人》婚礼戏却显多余,配乐没用对地方,摄影虽整体良好但吻戏还拉得那么远只能说太不会给镜了,于佩尔死得也太唐突,不过好在结尾两场大对决的规模、剪辑、调度能让人眼前一亮。 |

|

臭的不冤,摄影美工等各方面都很赞,可惜唯独西米诺自恋过头了 |

|

木屋中几人对话,户外苍茫原野,都流淌着诗意,大场面也澎湃恢弘,看着丝毫不闷,但就是进入不到那个心态 |

|

差点使联艺濒临破产的电影,质量应属中上水平。漂亮的摄影效果、有情怀的时代还原感、有诉求的历史批判,高潮部分的马圈枪战也很精彩。只是西米诺过分迷恋嘈杂场面的编排,太多对剧情推动没有帮助。如此篇幅却只围绕三角恋,很可惜没能刻画出群像。4400万的成本,同年的帝国反击战才花1800万。 |

|

217分钟导演版。不仅仅是长得难看,而且是故事差场面差演员差配乐差各种差。 |

|

第54届奥斯卡金像奖最佳艺术指导提名 |

|

我就是为了看Christopher Walken爷爷。。但是这片太特么冗了。。 |

|

一天三部于佩尔…… |

|

感觉迈克尔西米诺全片只是向全世界的人宣告两点,一是管他正义不正义,光荣不光荣,现在的美国已经不关心当年西部的事儿了,二是给你们看看我们美国玩儿新现实主义后期那套玩儿得更狂更大。。。确实底子像是侯孝贤,虽然很多人说本片很修正主义西部片,但修正主义西部片到底会表达一种激进的导演个人化倾向,作品里面,导演对于所有的有关政治和历史方面的东西都进行柔化处理,或者说不关心,只是单纯的画画。像是神话从泥里长了出来,很好,但也只是如此了。 |

|

对“美国性”豪不留情的批判,西部悠然的河谷竟然出现在新移民仓皇逃命过程中,摄影机架起了瞄准镜,让我们质疑自己的观看位置。与奥尔特曼一样,采用了一种去中心化的声音设计,如此粗野而高贵地描写群众。僵尸般的结尾雷霆万钧。 |

|

影史经典,不仅有佳片,也有烂片,烂片天下多的是,但有些片子,不是因为烂,而是生不逢时,导演太自信。一部超长的片子,就快跟埃及艳后凑一对了,西部风光美轮美奂,黑名单的召唤下,穷人成了真正的暴民,结尾的混战不失出彩,但糙点太多,节奏慢得不行! |

|

3.5 实在太长了!毕业、在镇上疯狂马车、溜冰这三段摄影和配乐都非常有感染力。虽说阿姨是一个小时多才出来,但演技已经很棒,几种哭泣,任性而任情,有情有义。若是没有阿姨或是换了另外的女演员(除非芙芙吧),三个多小时怎么可能看得下来? |

|

无关政治战争的段落都出奇得美 |

|

开头军乐队演奏the battle hymn of the republic,胡学范给姑妈唱的歌🤪临近结尾(曼陀铃版?)《蓝色多瑙河》,全片用的唯一kitchig的音乐。这才是真正的史诗。不仅是anti-western,更是anti-America的作品。于佩尔演得真好。可能是看过Christopher Walken最正常最温柔的角色。 |

|

除了结尾力量有所欠缺外,没有办法 要求更多了 |

|

《猎鹿人》上映后,面对影片拖沓的批评,曾推出过一个精简版,但放映效果却反常的差,被删去的婚礼戏令几人感情成为情节过场,失去了之后行动的友情支撑。这一生活化无尽描写的习惯也出现在了本片里。这使得原本单薄的西部片有了一个极为真实的现实支撑,无尽的生活细节填补了以往西部片简单的逻辑构造,使得人物行动合理而顺畅。在加上大全景、长镜头的恢弘摄影,使得广袤西部在镜头下壮丽无比,甚至为了贴近情感需求,本片弃用惯常的荒凉无边的场景,而采用生机盎然的背景。文本上惯常西部片金律-法律,在本片中成为屠掠人最大的保护伞,一个保护限定阶级的护身符,也鲜少的触及到欧洲移民,造就了阶级与种族的双重矛盾。但显然市场没有再次青睐西米诺,这部西部片里程碑式的作品在后续的讨论中,永远沉入了终结新好莱坞运动和使联美破产的泥潭中。 |

|

西米诺的《猎鹿人》非常琐碎拖沓,害我跳着才看完,本片则更拖拉上了一层楼,他的作品也就《西西里人》还能紧凑一些。本片无意义的段落和镜头非常多,我看了两个小时都不知道它在讲什么主题。另外作为意裔导演,西米诺的艺术电影风格还是挺明显的,但七八十年代的艺术电影在意大利导演推动下早成潮流了 |

|

1前两个小时可以直接砍掉。2剧情其实没有搞得特别清楚。3男主角大学毕业时看起来50岁,12年后还是50多岁,再过20年仍然是50多岁,真是驻颜有术啊。。。 |

|

【C+】新年第一部。35mm放映。其实和《猎鹿人》的创作思路基本没变,但显然没有观众再需要这样一部看似表象上升级实为退化的“猎鹿人”。亏成这样一点都不冤。 |

|

被低估的佳作,西部没有英雄,更多的是血腥的野蛮生长,难怪美国人不喜欢这部电影,票房惨淡。 |

|

前半段4星后半段2星,越看越窝火。前面是风雨之前种种片段式的展示,正好契合这片优点;后面更需要经营编排的功力时,情节和人物都呈一片混乱,只剩下场面和画面,越到后面壮美的画面越激起反感,最后雌雄大盗式的突袭与俗余的海上夜空达到让人愤怒崩溃的顶点。还好有几个群舞和于佩尔留下一点美好。 |

|

A landmark in the history of Hollywood, remembered as an out-of-control boondoggle, but full of evocative sensations, haunted gravitas, and fumbling tenderness; 216 min (2012 director's recut) |

|

这部让联艺公司破产的灾难片恐怕永远不得翻案了,太多没有头绪的情节和人物登场,一头雾水,不明觉厉,拖沓冗长,主线故事45分钟就可以讲完的,只是为了营造大场面和史诗感硬生生的被拉成了218分钟.. |

|

占得先机的二逼和后来抢食的硬盘之间的斗争,从历史到现在,人类从来都不是讲道理的动物,从来都是屁股决定脑袋,长达三个半小时的一部烂片,实在没耐心看下去…… |

|

20130331 1515 Cultural Centre 216min Director's Cut |

|

如果当成一段段的素材来看,确实拍得唯美,但很多片段于整体无益,这种片子可能越是导演剪辑版越是灾难,因为不舍得下狠手删减。找个好的剪辑师,没准能起死回生。 |

|

所有2B影评2B简介请全部滚粗!★★★★★★★★★★ |

|

作为电影史上著名的“灾难片”(票房惨败致联艺公司破产),该片其实还算是一部不错的作品(我看的是216分钟导演版,非149分钟版本),前三分之二的节奏有点拖沓,但亮点不少,后三分之一的高潮部分则颇为精彩。作为西部史诗,该片拍出了蛮荒、狂野、爱情、友情和悲剧,而三人组有点“祖与占”的影子。 |

|

9.0/10。①故事围绕美国本土富地主们和欧洲穷移民们的争斗展开。同情移民的男主和反对移民的男二围绕共同喜欢的女主展开的三角恋也是一大支线。②油画般的高水平摄影;各种歌舞和对决的大场面处理(调度剪辑等)地很精彩思路很清晰(最喜欢最后的两段枪战);配乐大赞。③作为传统故事片叙事太拖沓。 |

|

愚蠢到令人智熄。 |

|

只和《猎鹿人》隔了一年,然而彼时史皮包和卢卡斯已经完全“接管”了好莱坞,确实生不逢时。看得出西米诺的匠心,利用真实人物原型架构出类型片风采,却在每一个可能诞生奇迹的时刻将人物选择和情节走向狠狠拉回现实,以此观之,片长似乎不是本片被时代和电影时束之高阁的真正理由,和奥尔特曼《西塞英雄谱》一样,而是将美化成图腾的宏观叙事拉回到一个毫无遮掩的现实模型中,又偏偏在惨剧发生之前,将那些浪漫的诠释得如此真挚动人。 |

|

于佩尔年轻时戏路好裸啊,或者说那会儿的男导演们都在用她的裸,从戈达尔到皮亚拉再到西米诺。但她的气场就始终在线:男主在她面前发火说她一个妓女什么都不懂,她把她那种对世事绝望到了仿佛可以看穿一切的淡定表情和眼神一摆,立刻压过男主…只是她最后死得也太莫名了吧,坏人怎么就突然又冒出来砰砰砰一阵枪战她就死了坏人也死了只有男主金刚不坏之身活了下来…感觉西米诺在拍战场画面时的那种万马奔腾尘土飞扬的架势是想再现那些经典西部大片乃至格里菲斯,而那些大段大段地舞会场面又仿佛是要当维斯康蒂第二…结果拍出来是一部有点四不像的电影。《猎鹿人》是在给越战前后一代美国人立传,这部则是想给征服西部的那一代人立传。这种动辄三个多小时、要给一个国家一代人立传的野心还是太危险了,拍一部就可以了,再搞更宏大的第二部很难不翻车… |

|

一切以删减为电影辩解的行为都是耍流氓。画面虽壮阔,但和昨天的劳伦斯一比,就成了旅游风光片。情节拖拉,中间睡着了半个小时,醒来发现啥也没错过。这么大的投资,在一个观众已转向星战的时代里,的确是自杀找抽行为。但最大的好处是故事背景没见过,美国西进的血史啊 |

|

当时的票房和口碑确实有点冤,不过还是可以再做些减法的。修复去掉的intermission可能放回去更好。Joseph Cotten魅力依旧;于阿姨的英语口音到克莱尔的相机也基本上没变 |

|

電影當年被電影公司剪了70分鐘。本來覺得導演挺可憐的。可是看了220分鐘導演版就明白電影公司也不是100%錯的。三顆半。 |

|

情感挑动影像的源起是,环境的迫力很容易超越了人对于形势的判控,而人又完全创造着环境:倾心于眼前则聚拢成晶,舒展开则感受与所有生命群联结的广阔。共有环境受到他人去来的影响,谁失去了方向感。这一切都相辅相成,西米诺有他的诚实和耐心,因此我们看到了”人谜”。 |

|

影史著名扑街电影,大体可以归因于这种长度让情节组织的弱项突出得太明显了。背景和外部冲突都很集中,史诗感反倒来自于人物关系,场面不止于宏大的层面,西米诺一贯地持有对场面实感和完整性的追求,这导致了剧情的冗长,而这在他的叙事架构内部又是不可或缺的。 |

|

并没有想象的那么差!1.我看的是219分钟的版本,影片的前半部分叙事节奏确实非常缓慢,在沃肯出场之后,三角恋的感情线和战争线的情节冲突加剧,叙事节奏有所改善。2.场面宏大,服化道考究,群演人数众多,大量户外实景拍摄的骑马射击场面、马车飞驰、火车穿行、毕业庆典、还原西部小镇风貌、居民集会联谊,镜头捕捉到绝美的蒙大拿州国家公园的自然风光,光线和构图就像19世纪的油画一般充满质感,美得让人惊叹,导演在电影美学方面的追求让人佩服。3.故事以19世纪末欧洲向美国大移民为背景,展示了几位大学精英毕业之后,在异乡美国中西部地区,为了各自不同的理想和价值观,针对欧洲少数族裔移民采取的政治行动,是一种对于历史的反思,主题比较深刻。4.演员阵容强大,大牌云集,年轻的于佩尔大胆献身出演。 |

|

票房大失败自然有它的原因,不仅影片质量,与当时的时代背景,社会状况,甚至观影条件都有很大关系。

本片纵然有着壮丽的自然景观,但主题过于自反,节奏偏向缓慢,情绪高潮不足,时间太长,细节与整体调子不搭。比如双人对话中,镜头在两人之间的切换太快,明明场景要表达缓慢的对话节奏,刚要细致观察人物表情时,镜头却切换了。还有一些精心设计的场景,确实很美,但对推动故事没有太大作用,更像是为了艺术化而艺术。比如男女主跳舞的段落,很美设计性很足,如果放在故事转折处加以展开,相信效果更好。

2小时40分发生的小木屋战斗,大概是影片的第一个高潮,想象观众在影院里经历了沉闷的160分钟后才得见第一个高潮时的感受。最后的战斗场面也是非常混乱,许多人花大量时间坐着基本重复的事情,抬着枪打来打去。如今的技术,观众在闲暇时 |

![豆瓣评分]() 7.2 (756票)

7.2 (756票)

![IMDB评分]() 6.7 (16,748票)

6.7 (16,748票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 57%

烂番茄: 57%![Metacritics评分]() Metacritics: 57

Metacritics: 57![TMDB评分]() 6.80 (热度:8.85)

6.80 (热度:8.85)