|

永远不会响起的电话铃声,永远无法出口的想念,永远悬在梁上的照片,永远无法到达的旅程终点。 |

|

8.8 外在(配乐/摄影/剧情)的设计总是在不断紧逼,然而叙事的语气却如此地漫不经心,从而形成了一种富有喜感的悲情,就像那个扔三次才被扔上垃圾车的桶子。结尾戛然而止地恰到好处,政治巨变下的伤痛是无法缓和的。 |

|

《一個礦工的一天》那種單純的階級敘事是底色,籠著一層焦慮卻隱約的冷戰氛圍,然而已很冷。工人沒有祖國,的確,但衹因爲處處都是異鄉。開篇就有一堪慨的細節:四個波蘭工人無一例外都糾正了英國海關人員唸其名字時錯誤的(更準確地說是不夠波蘭的)發音。Kudaj的演員眼熟,卻查不到是演過啥。 |

|

道德焦虑与剧作结构:如何维持谎言并如何将政治与道德联系起来;焦虑的点在于“知道终有一天药丸,但不知何时”。靠着工期、性压抑、偷窃(自我审问与和店家斗争)、与英国人的关系和团队内部的张力,来维持紧张气氛与悬念,实际上在写的又是波兰的政局(如同雇主一样被搁置在空间之外)——真是高手。 |

|

只能说是一种从没见过的叙述语气,太怪了。 |

|

89/100 在共产主义波兰和撒切尔时期英国的古怪异样氛围之间展示一种不可靠的叙述。看起来那么简洁直接,但总是隐隐不安,各种错位、疏远、文化相异...房子是国家也是监狱,几个不会讲英语的人如同在表演一场工人阶级默剧。 |

|

# 2023 SIFF NO.2

剧本太厉害了,以谎言维系着内部与外部的崩坏、坍缩,不断挤压着生存环境,小空间的重建互文着整个政局的剧变。 |

|

挺神奇的,艾恩斯的旁白似乎来源于柯南伯格电影里那些心理外化的空间,在扁平叙事基础上,生成了一种扎根完全日常情境的超验语境。电子乐by汉斯·季默。 |

|

影片以波兰团结运动遭禁这一时期的伦敦为背景,通过四名非法工人的装修日程的线性叙述将真实与幽默娓娓道来,最终却如刺向波兰政府的尖刀。作品的开放性在于房间本身可作为波兰的隐喻,其内部的修缮象征国家的重建,在反映知识分子对工人阶级的操纵的同时也表现了西方价值观对本土定位的冲击。 |

|

冷幽默现实主义,太有劲了。异国+语言隔阂+波兰Z变+装修队工作属性,几乎把一个闹市公寓处理出一种另类的“暴风雪山庄”高压封闭叙事,生活日常也因此生出浓厚的怪异感。观众能从中看到宏大的社会变革,是如何影响到一介蚁民吃饭喝水的。工头每天要斡旋在内骗外偷、内忧外患中,深陷压力山大的精神状态,紧张好看之余,真的是穿越了整整40年让当代打工人也共情。 |

|

……TBH我觉得他的口音是败笔,完全不波兰 |

|

电视里传来You'll Never Walk Alone的歌声后马上就坏掉了,而之后拍的全都是walk alone。有国不能回,拼命翻修的则很可能是已经垮台的旧党高层在国外的房子,脆弱的谎言勉力维持着随时崩溃的局面,好一出政治寓言。结尾收得真好。7/10 |

|

这电影焦虑水平好高 |

|

如被放逐至外星的失语状态。模仿高等生物的行为,过程中动作逐渐扭曲变形,直至被打回鼠蚁原状,蜷缩于满是伤口的房间,在报纸与荧幕中悲怆地回望故乡。温柔的独白来自第三视角,声音是自怜的,语气却云淡风轻。 |

|

波兰施工队赴英打黑工。不久前反应过来导演就是好喜欢的THE SHOUT一片的导演也是东方承诺的斯蒂潘叔叔.... JI叔少数喜剧性表演但这片黑色幽默得很苦涩。柯能堡因为这片决定启用JI的我终于明白他为毛说这几乎是默片了:所有波兰文对白都没字幕orz |

|

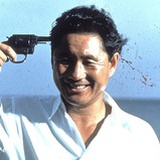

#BFI #OutsidersandExilesTheFilmsofJerzySkolimowski 看完的感受是压抑,以破旧不堪的房子指代两个国家再合适不过,那轰隆的飞机声时不时响起,提醒我们在另一片土地发生的事情。不光房子,大量的事物指代性很强,电视信件电话手表等,商店老板,男主和工人的三个阶级也是表现的非常明显。红色的单车,商店的服务员还有那张照片都欲望非常直白的表达,尤其是最后由电视反射出畸变效果的照片(最后留在房间),让观众感受那种带有一丝癫狂的性欲。影片剪辑有些不太行但构图是实打实的不错,几场手持张力不错。直接展露内心的旁白结合那漆黑的光影塑造让本就拥挤的房间更加压抑。即使导演已经讲了不少电影“背后趣事”,但是真到发生时还是不太能笑出来。 |

|

生存困局与心理担忧的一体化(肉体与精神沦陷),伦敦阴影与波兰政变的一体化(双重空间的害怕),陌生的英语(角色)与波兰语(观众)的一体化(身份缺失),未知的旁白与此时的语境一体化(时间定位缺失),逼近现实的调度与局部一体化(体态影像出现),最后的终极命题现身,即卡夫卡式的生存疑惑,大地的失衡与崩塌。这种崩塌却是完整过的过程,是地质作为情境的体态运动。无疑是在最极端诡异的语境中完成了最严肃且复杂的融合

杰兹的作者性在于让身体与情境在本身多层次的文本中一体化,在文本交融同时最终形成情境中遇见身体,身体中遇见情境与文本的奇迹般的体态影像。这同时也是给予观者对自身机能与感官赋予可能性 |

|

在[披星戴月]小格局里的叙事框架里,斯科利莫夫斯基自圆其说地讲述了一个幽默却苦涩的故事。为了更高的生产目标,主人公也充当起了信息过滤网。如果说这个比喻过于明显了一点的话,整个故事倒是颇引人入胜。但它明显的80年代风格在今天显得过时了许多,一些不甚高明的技法让它无法成为真正的流亡杰作。 |

|

看完这片后做了一小时关于自己流亡的梦,绝了 |

|

杰瑞米·艾恩斯的独角戏加念经独白。但这几乎是脱离掉历史背景基本上就没法看的一部电影。 |

|

质疑老板,理解老板,成为(伪)老板 |

|

23.11.18 1号厅 |

|

是一个由幽默趋向冷峻的过程,电影始终处于箭拔弩张的状态,担心出任何一点出错令这些波兰底层工人知晓真相;结尾是如此冰冷。 |

|

月光光心慌慌,一部从头到尾令人高度紧张的政治寓言。CFA斯科利莫夫斯基专题2023.11.18 |

|

越是娓娓道来的故事,越需要一个待爆发的巨大危机压着。没有这个大戏剧性作为前提,所有的情节就会琐碎、冗闷,散成一片,故事也会失去氛围。 |

|

Le malaise du personnage relayé par un environnement hostile en crise. Avec un peu de noirceur et d’humour,JS sublime l’art du déséquilibre |

|

波兰农民工在英国(这事历史渊源太久),J叔一人默默撑起了一切……完美监工:自己喜欢的女人被老板勾走,还得替人卖命;国内政变断了联系和经济来源,靠小偷小摸来省钱、弥补材料损失费;还得管着瞒着三个不会说英语又粗心大意的倔工人按期完成工程…… |

|

异乡打工族饭碗遇不测 |

|

@BFI |

|

@CFA小西天 意识形态两分的时代下也割裂着一群相似的人,这包工头在这一语境下真是当资本家的料! |

|

电视机,自行车,购物车…… 生活有时就像烂泥污水迎头泼下。 |

|

日记体 无比让人心碎 |

|

2022-05-11

#Cannes2022 逆作品序列在看,于是提前预知了房子的结果。是真的好,远方的异变与电钻的震颤,几乎实现了一种世界的等比例波动,背靠背的内侧与外侧。 |

|

4.5。资料馆1厅。1.社会主义大老板雇佣工人装修资本主义大屋,中间商还赚不到差价,既是当下中国社会现实的预演,又可以以小见大延伸意识形态的焦虑。中间商恰恰成了塞在两个对立面的楔子。2.汉斯季默的电子乐时不时起劲,特写镜头不断跟来,还有抹不去的性压抑,一个既服从于大他者,又不断受到花花绿绿诱惑,这才是中国人的真实写照。 |

|

心理惊悚片。月光的重要性在于没有月光。时间的可篡改、话语的垄断。铁叔长得一点都不共产主义,太帅了,很难不代入美强惨… |

|

#bfi jerzyskolimowski intro |

|

从当下视角来看,无疑是属于特定时期下的现实语境电影,男主所为“中间商”,但悲惨的他并没有赚到差价,反倒是在这场黑工中,几乎赔掉了一切,不仅仅是钱财,还有他的祖国,以及他工友们对他的信任。高强度的工作,有限的生存材料使他不得不“空手套白狼”,但当有次被“抓包”时,殊不得他的窘迫被及时“化解”,是基于在英国底层民众的困境之上的。再反过头说波兰的情况,就如男主的行为一般对工友单方面封锁,某种程度上,他的行为更像是国家机器在海外的镜像,掌握了生产资料和信息,但是不得民心。 |

|

25thSIFF|第二场:在我这里是可以拿来和戏剧进行对照观看的作品。纵然本片有太多关涉政治语境、时代批判的内容,但我注意到的还是导演如何用一个半小时塑造令人难忘的角色这样的创作问题。本片喜欢的部分有:对男主道德边界的、强悍软弱的反复摩擦;无法沟通的人际(包括利用语言的不通、环境的桎梏、无法拨通的电话等)的贯彻始终和叠加;类舞台化的处理(经典的有开场的慢动作、结尾的光与流散的道具)。和第一场《入境时分》畅快的观感不同,这部电影让我如坐针毡,但我知道这是好的作品带来的生理感受。(精彩的人物!太适合改成戏剧了!) |

|

铁叔高贵的气质,帅骚的外表跟外来务工包工头太不搭,可能正因如此,看到他的尊严被践踏,才会格外的煎熬与痛心😭,一旁大妈不断发出啧啧叹息现场音效。欣赏杰兹的冷幽默。顺便想起了抢收市十蚊四样菜的本外来务工人员 |

|

斯克利莫夫斯基的作者性很多时候不表现为某类主题、某种独特的摄影机运动方式(虽然曾经是)、某种表演方式或叙述策略,而是一些做工粗糙的小玩意儿,每一次偶然碰到它们时激发的隐秘情愫,我相信那些在翻箱倒柜的途中找到个失落已久的,覆盖有层层积灰的童年玩具时的第一反应并非扔开,反而被那段封锁其中的回忆,有时,甚至是忆不起的事件之遗骸散发出的淡然气味所久久牵制而不可脱离的人必然可以懂得。任意挑选出一个情境都隐含爆炸的危险,粉状颗粒飘荡着,监控机器监视着,但斯克利莫夫斯基在最后时刻掐断了引线,更准确地说,是将整座伦敦沉入海底,浮力推动角色不断上浮,上浮,避免为海水吞噬的命运,但在海面等待他们的也不是曾期许的自由。他们只是在不同方向流经而过的洋流推搡下无法测定其运动轨迹的浮标。

2024.7.17

|

|

公共场合,包括机场、超市、礼品店、街区。人眼是监控,电子监控是监视。人如棋子,空间/场所是棋盘。棋子分黑白两色,黑道白道,明面暗面,人群有轻重两端。一端是“相关”,一端是“无关”。跟异国公共场所“无关”的人群被彻底地忽视。

声音跟画面,从一开始四名工人在机场的时候就是分裂的。包工头的内心独白是“真实”,工人们的工作和生活是“幻象”。安娜的照片是“幻象”,诺瓦克脑中的思念是“真实”。

屋内的工人们的猜忌 —— 权力也挡不住猜忌,屋外时事巨变,诺瓦克在压力的冲击下,击毁电视显示屏的那一瞬间才是幻象和现实交融。

井井有条而荒谬的“工作进度“使得房屋焕然一新,而人濒临崩溃。 |

|

农村来的装修工,野蛮砸墙、乱倒建渣、超市偷盗……是个人素质问题还是国家问题? |

|

要不是铁叔,我怎么可能花九十分钟去看四个波兰人在伦敦装修房子!房子装修完毕,却发现无家可归。导演的政治隐喻未免有些太过直白。 |

|

波兰小人物 |

|

siff第二场 波兰语没翻译挺难受的,丢失太多信息了,像阿基+布列松,日记体玩的很成功 |

|

“如果老板有一天逃出来,他会发现他的伦敦宅邸已经建好。”大拆大砸,大修大建,你是谁,为了谁。 |

|

斯科利莫夫斯基情节性最强的一部,一以贯之地专注于声音的运用。无论是叙事还是旁白,都略带一种自嘲,本质上是风格化的政治喜剧 |

|

波兰没啥文化的工人在英国打黑工。看得越来越有压力感、甚至窒息。男主演竟然是他!完全认不出来。按照昨天王垚跟沙丹讲的说法,片名Moonlight,有“打黑工”的意思,那就完全说得通了。片头好像打出是根据谁的作品改编的。看到第3部,老耶日的影片还真是风格各异。诺瓦克对待那几个笨笨地又不懂英语的人的做法,让我想起今天从798歌德学院送我来馆的滴滴司机,一直在说就羡慕你们这些高学历有文化的……英语对白,无内嵌外拍中字。耶日·斯科利莫夫斯基电影回顾展。映前导赏短片后几分钟没听不想被剧透。拍摄地点明明是那个波兰使馆放映厅呀人家片尾也写了“2023·北京”,沙丹昨天还说什么特意回波兰录的。资料馆1号厅,约八成满。今天段叔也在。今日杰兹二连之二。映前大银幕定帧图竟独没有耶日这张! |

|

2023.12.17

水平有限,能感觉到好,但说不清好在哪里。 |

|

结合昨天王垚老师的讲解,懂了啥叫“道德焦虑电影”。看某些电影确实是要了解背景的。@资料馆 |

![豆瓣评分]() 7.7 (218票)

7.7 (218票)

![IMDB评分]() 7.3 (3,560票)

7.3 (3,560票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![TMDB评分]() 6.90 (热度:2.93)

6.90 (热度:2.93)