|

题材很好,但是没有把各方阵营尔虞我诈、勾心斗角的情形拍出来,整体略显浅薄。

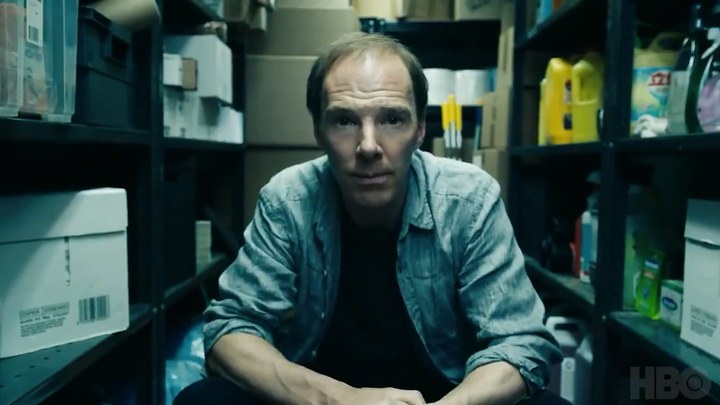

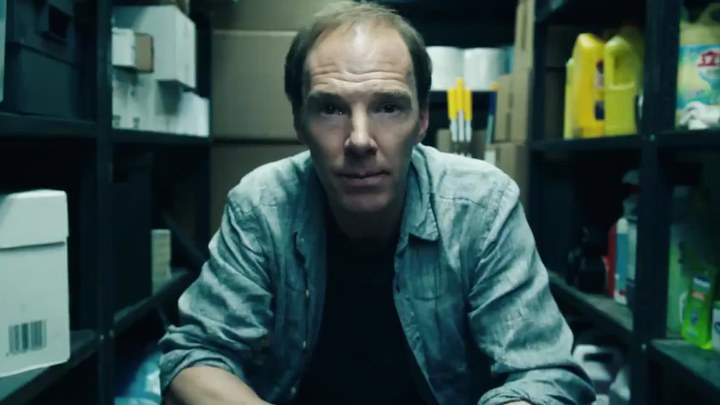

卷福变秃福,应该叫《脱发:无理发师之战》。 |

|

又名“网络时代煽动民粹主义教科书”、“看英国选民有多幼稚”。在一个没有直接民主传统的国家,第一次直接民主试验居然就关乎该国前途,几代人的命运,一切都如儿戏一般。这部电影也还原了这个儿戏是如何一步步成为更大的儿戏。对于不知道英国怎么就脱欧了的人来说,这是一部(带有极强预设立场的)科普片。对所有对直接民主还抱有幻想的人来说,这是一记响亮的耳光。直接民主早已和民粹主义近乎画上了等号,而社交网络,让我们可以删去“近乎”这两个字。 |

|

梗好多,信息量好大,故事的讲述角度有点局限,感觉其实可以更加精彩?本尼解锁了一个脱发的角色,为每个英国男人宝贵的头发鼓掌。 |

|

有明显政治主张倾向的民众在总投票人口里占比其实不那么重,主要是因为存在太多像荒凉社区里的老夫妻和focus group里的痛哭女人那样的老百姓,听不懂复杂的数据和术语,只知道日子过得艰难,没有希望失去方向,迫切需要现状的改变。Leave代表着Change, Take back control也带着股对抢夺有限资源的一切宣战的气势,显然比死气沉沉Remain和花哨理想化的Stronger Together的吸引力大得多。再加上大数据分析精心定点投放的简单易懂富有煽动性的Propaganda在日常生活中潜移默化助攻,民粹的胜利是必然的结果。 |

|

。。。确实是太无聊了点,一开始James Graham慢慢搭建Vote Leave框架给人感觉是要憋个大招的,结果丫还是把剑桥分析门拉出来炒冷饭,四舍五入不就是《危机解密》🙄怪不得和HBO几乎同步播放,通过剑桥分析门事件,把美国也拉进来当垫背了,意思我们有脱欧闹剧,你们有特朗普上台,我们还是难兄难弟,就差共.克时艰了(咦) |

|

坐着地铁骑着自行车却操着唐宁街的心,操纵着亿万普通人的命运 |

|

7.5分。英国脱欧公投绝对可以在史书上记上一笔。一个愚蠢的政府是怎么为了逃避责任而把事关国家未来几十年国运的决策交给完全没有概念的公民手上,而公民们又是如何作死了以后又想反悔的~~普通民众的从众心态真是被掌握得太好了,所谓的民主为什么越来越变成反面教程,这还看不透吗? 最好笑的是最近要无协议脱欧了,竟然英国佬又开始反悔了??尽管我一直同意欧盟根本维持不下去,但这样内斗到如此也真是刷新三观~~议会既不同意首相的脱欧计划,又不同意无协议脱欧,那你们想咋样啊???看看明天梅会不会辞职吧~~~不知道之前的约翰逊,或是她自己下台的时候,会不会反悔当年的决定吧~ |

|

个人一旦成为群体的一员,他所作所为就不会再承担责任,这时每个人都会暴露出自己不受到的约束的一面。群体追求和相信的从来不是什么真相和理性,而是盲从、残忍、偏执和狂热,只知道简单而极端的感情。

在这个时代,某些偶像的脑残粉是这样,看起来高大上的民主公投其实也是这样。 |

|

take BACK control, make xxx great AGAIN |

|

和大多数电视电影一样拍得寡淡如水,同样的题材做成纪录片明显更有意义。 |

|

我错过了30min的信息。。。。。。为什么是90分钟版本? 政治还真的是恐怖到无孔不入。 |

|

特朗普当选美国总统和英国脱欧事件让“后真相”(post-truth)一词走入大众视野,二者有着千丝万缕的联系和高度相似性,但在英国脱欧事件中,多米尼克·卡明斯(本片主角)实属一个异类,他远离政坛多年,却突然选择回归,他的回归并非为了民众权益、政党利益抑或自身收益——好像他只是想赢,赢得这场“游戏”的胜利,然后夺回控制权(take back control)。最终他真的赢了,用非理性、煽动性的方式颠覆了英国(也许他从没想过要颠覆这个国家)。

对政治行动模式和英国政治环境熟知的观众也许能更好地理解这部电影,对其余观众也不失为一部科普电影。希望未来能看到更深入、更详实、多角度的“脱欧”题材电影。 |

|

从可忽悠性和失语这两点上来看,全世界人民还真是出奇的一致呢。表演方面,卷福自然是演得不差,不过,想获得更大突破估计需要有意识打破这种轻微Anti-social的角色套路。罗胖在这部里忽然变帅了是怎么回事?越来越喜欢他啦。 |

|

难道罗胖不是演得比马脸好? |

|

能想到take back control这个口号真是神来之笔,谁到了中年对自己的人生没点儿失望啊,谁不觉得生活过的不如想象中的好,谁长大之后不感叹生活不如小时候那么幸福快乐,人是这样,民族共同体也是如此。 |

|

这是卷福为以后光福后收视率如何而做的民意调查。 |

|

无论这部还是《梅尔罗斯》都是卷福用来炫技的,他用特别不同的演法满足自己的表演欲,也让人们看到他技术上的可能性,但至于整体故事而言,实在太一般了。 |

|

看完更加肯定了现阶段James Graham的政治戏较之于照顾对岸受众的屏幕更适合本地的舞台,屏幕表达及说明性内容损失了太多可挥发的空间,The Vote、Labour of Love等戏的精髓恰恰在于台下观众席里不时蹦出来的各类诡谲笑声(不。言归正传,因为早就知道是以怎样的预设立场来拍,整个拍摄的过程中也发生了一(指代好几个)系列波折,所以看完最终成片的唏嘘感也宛若一个必中的投球。还有就是,Richard Goulding,一个长相如此不着边的朋友竟然神级还原了忧郁版Boris(不。哦豆瓣把编剧信息写成另一个同名美国人了??已提交修改;Channel 4出品+本土早10天OA咋又被一坨坨营销号划重点成“HBO开年大戏”...... |

|

BC都快成话唠片专业户了,被定型对职业生涯不利呀;不是左右之争而是新旧之争,网络时代新ZZ斗争新形态,画风比较欢脱浮夸,指望看到关于脱欧比较全面、严肃的前因后果分析的观众怕是很可能会失望;最后把责任归结为“剑桥分析”显然太简单了 |

|

光看舞台作品上并不尽如人意的表现就知道,对于英国创作者来说脱欧是个热门又棘手的问题,除了表达混乱现状与晦暗不明的未来。我很喜欢直接去探求原因的,120分钟的剧集讲了一个原因“打法有问题”,如果能有更多的120分钟会更好。(我选择罗胖! |

|

贵腐影视界的动作实在太快 |

![[未注销]](https://img9.doubanio.com/icon/up76046276-6.jpg)

|

没我预想的沉闷,让我意外的是喜剧元素的点缀。以90分钟的体量,节奏、冲突尚可,不指望更多的阵营斗争或者强调数据是新的权力。不妨配着Netflix纪录片《隐私大盗》观看。 |

|

音乐5 画面6 导演6 故事6 表演7 印象7 平均6.3/10 真是为了戏剧化而戏剧化,有点儿过。“新政治来了,你无法控制的新政治。”“许愿要慎重,你也无法控制。”历史仍在继续。 |

|

戏路真宽,演技真好 |

|

一个打经济战,一个打心理战。再精确的数字分析,在非理性的民意感情和舆论煽动面前都是妄谈。片子虽然无意成为专注科普幕后角力的纪录片,但是话唠高频台词、无处不在的字幕还有对策略部分的篇幅加重,还是多多少少有些了解。这么时事感的题材做成3集剧会更完整,90分钟明显潦草了。 |

|

将国家的命运交给被操控的民众,换来的只能是无法挽回的错误。。。 |

|

其實是在講Big data 之戰,雖然簡短但相當精采 |

|

卷福已经过了要像大家证明自己多会演戏的阶段了 每个地方都恰到好处不多用一点力 感觉小李子就是在这上面差了点意思 |

|

"Money is one thing, but data is power." 这个话题太重要了,甚至重要到了令人不安的地步。但问题似乎在于,依据真实事件改编的故事,因束手束脚而不足以支撑起够深刻的讨论。 |

|

其实还是最后的字幕有瓜 |

|

所以说脱欧并不是英国民众用脚投票投完发现不妙,而是一如既往一切都是政客们的精心计划好的游戏啊 |

|

“take back control”口号没出现前基本上就是本尼个人秀,后面克雷格奥利弗阵营请来的身份不同持各种立场的人因为脱欧与否的观点吵起来的那一段戏挺精彩的。台词中含的信息量不小,很多时候演员语速又飞快,考听力和眼速的时刻。认真看一遍的话,如果当时没看新闻关注英国脱欧,大概也能了解一些当时英国各党派对“脱欧”这事的立场和说辞。折腾了一顿页面是换了可系统仍照旧。 |

|

演员毕竟不是政治家,看起来比较戏剧化,带有些黑色幽默,不过也揭露了选民真实的心理状态,以及双方的优劣。剪辑有些一塌糊涂了,不要把重要台词剪碎。剧本上过度戏剧化一个政治家了,毕竟要便显出理性和严谨一面才好。 |

|

脱欧留欧孰利孰弊真是一笔无法算清的账。和英国平民老百姓又有什么关系呢,全都是政客们的筹码……所以,这只是一瞥,故事仍在继续。Cummings是个挺疯狂的家伙。本尼诠释得很sophisticated. 最后祝我尼早日卷发满头。 |

|

3.5吧:本尼演技在线,剧情拉分。

不由自主地和Channel 4之前的Coalition进行比较,同是政治题材,《脱欧》在人物塑造、剧情推进、矛盾冲突方面有比较明显的短板。稍显寡淡了。

总结起来,脱欧派两大明显优势:第一,利用数据算法拓宽了选民基础,第二,准确抓住了选民的情感倾向。我就一直奇怪为什么宣传期间留欧看似稳操胜券,到实际公投突然冒出来那么多脱欧派?看到第一点突然明白过来了。正如剧中所说,这是新旧方法之间的对抗。

不过话又说回来,如此重大的事情,用公投的方法来解决本就是胡闹。一个政治权力争夺的牺牲品。 |

|

原以为关于政治经济的电影会很无聊,但是意外的好看,并没有很严肃,还带有很多英式幽默,脱欧背后的含义很深刻,大数据下所谓个人意愿其实早就被操控了,自以为的民主,其实是别人帮你做决定,值得了解的脱欧原由,值得一看的本尼新片(最后插一句,英国男人的发际线真的太令人担忧了,拍部脱发:无理之战应该也会蛮有意思) |

|

名为脱欧,实为脱发 |

|

卷福依旧 |

|

能把90分钟拍得比2016那段时间任意一天的新闻都无聊也是本事。 |

|

生动形象地说明了一人一票的“民主制度”在可以订制推送信息的互联网时代的无可争议的优越性 |

|

有些不错的台词和思考。 |

|

《脫歐,無理之戰》超級好看!節奏快速分明,雖然劇情信息量巨大,但又條理有序地向前推進。最重要是透過大量篇幅,探討脫歐的戰略,以及分析工具及方法,再加上大數劇的應用,真值得學習策略及營銷的人二刷。

獨角戲絕對是我福強項,但他這次飾演的角色沒有過去的「張顯及強烈」 ,反而透過更多層次的語言對白、蒙太奇手法,刻劃出這個真實角色的心路歷程。我喜歡他和對手陣營喝酒那幕說的:「已經來到全新的政治型態,誰都無法改變它,只有接受它」。其實,各個領域不也是這樣?! |

|

英国人一向熟悉摆弄的政治题材,又是热点事件。再过几天全世界人民都在等待杯酒庆贺英国脱欧协议的破产(生活如此无聊总得找点新闻贻供诮讽)。因此脱欧事件的始作俑实录更加让人感兴趣。人家已经进化到互联网投送操控选票,我们连这张纸的屁影都还早了。 |

|

创作团队的表达欲太强,强到忘了电影这种载体最重要的创作原则之一是聚焦——聚焦脱欧从政治运动到人身伤害的犯罪,聚焦假新闻对于政治的微妙影响,聚焦一个人抱负与现实的落差,都会是有关注度和挖掘深度的话题。可惜,全讲了一遍,基本上20-30分钟换一个话题。控制好你的表达欲,电影制作中一个永恒需要管理的工作。 |

|

米尼克·卡明斯只是为了夺回本该拥有的权利,而非负责公投后的未来走向,普通人当然无法干预未来。 |

|

好态度 |

|

某些人的一举一动颠覆数千百万人的命运。 |

|

英国脱欧真是个彻头彻尾的笑话。 |

|

Cyberpolitic这个题材从netflix算出纸牌屋开始 被翻来覆去地嚼 看过了Scandal、Miss Sloane还有一系列美国侄子们出品的各种政治剧,到brexit这个英国叔叔这已经很难挖掘出新意 本来可以写得更深刻,结果因为非要和大数据较劲反而沦为了本尼的个人秀,还是很扁平的那种,和Melrose比差的太远 为了本尼的脱发再加多一颗星 凑合看看。 |

|

Data power也许就这么改变了一个国家的命运,舆论控制早已从1.0的墙删封进化到了2.0的定制化采编播,当看到的网页广告就是自己的搜索词的时候,当看到X乎上显示的问题越来越趋同的时候,不由得脊背发凉——我们所谓的主见还能算是个体的独立思考和判断么 |

![豆瓣评分]() 7.7 (11111票)

7.7 (11111票)

![IMDB评分]() 7.0 (17,902票)

7.0 (17,902票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 80%

烂番茄: 80%![TMDB评分]() 6.60 (热度:10.29)

6.60 (热度:10.29)