|

当代资本主义教科书了。李家盲目扩张造成资金链断裂、张家拿实业资本进入金融业造成杠杆过高。最后李家不得不和张家联手化解债务危机。表面上讲的是香港人和北方人的文化冲突和融合,但是融合是必然的和本质的,因为资本主义的内在要求就是要抹平差异。 |

|

聲效過分足了。電影院放《野玫瑰之戀》,是給電懋還是給王天林自己打廣告?但這都要穿幫。西餐廳戲有意思,兩層樓很有戲臺與舞臺的並置感。雷震太文弱了,張青也沒啥亮點,丁皓夠可以,但主要竟然還靠梁醒波、劉恩甲二位撐場面。 |

|

百看不厌的喜剧,刘恩甲(从满映到香港,李翰祥的二哥),梁醒波(粤剧名家),南北两个胖子的事业家庭纠缠笑料百出……不愧是中国的劳来与哈代。延续张爱玲文华时期的风格,甚至是编剧张爱玲的巅峰。 |

|

20080105 1430 Film Archive |

|

表面上讲的是老港人和外省人之间啼笑皆非的矛盾,但实际上处处透露着金钱社会的处事之道,每一组人物关系无不是建立在复杂的利益关系之上的,而最后开张的新店则寓意着“南北共处,和气生财”的经商哲学——所谓资本主义社会的基本逻辑清晰而又精辟。 |

|

最大的感触,那一年香港人还自称广东人啊。雷震演的角色见异思迁的速度快得惊人啊。白露明笑起来挺像林翠啊。丁皓真是身材窈窕,腰好细啊。刘恩甲和梁醒波相比,还是后者更压得住场啊。看了此片我知道,当年的香港,国粤语是如此的无障碍交流啊。 |

|

就跟天涯和网易的地域帖精选似的。宋淇编剧…周末看第二部,张爱玲编剧的。邓小宇小时候竟然是童星! |

|

和谐喜剧,典型矛盾最后化解,各种冲突归于和谐。稍好的是故事有一定的复杂度。演员都不错的,两个胖子懂得演戏。俗的方面是巧合太多。片中小青年谈恋爱去看电影,看的竟然就是我上午刚看完的野玫瑰之恋。。。。 |

|

南北文化差异和冲突提供了主要的笑料,却最终又在相互扶助中归于“一家之亲”;人物使用国粤双语,却基本没有交流障碍,既突破了当时香港电影国粤双分的成规,也暴露了其大中华认同的想象属性。 |

|

3.5;南北对立的元素做得很足,两个家庭成员的结构也很对称,喜剧路子虽常见,但整体的轻松明快还是相当讨喜的。值得注意的是,在其乐融融的光明结尾后面,是当时的社会背景,以及香港人自称“广东人”的意味。 |

|

老派而妙趣横生,最后小孩子拉开试衣间一双小儿女正亲热,掏钱给利是时候雷震的表情真逗(《古惑仔》的时候觉得他眼熟,大概是《花样年华》的缘故)。梁醒波眼皮子都是喜点,可见许冠文的喜剧纹脉来源。南方北方的喜剧点都很不一样。丁皓的小腰迷死人。比起《危楼春晓》过了十年,香港面貌大不同,从左 |

|

3.5。所谓本港意识的萌发,第一步先要把北方人的特质从既有文化中分裂而出,识别彼此的差异,才能南北和而不同。但新一代已经通过爱情实现南北融合,老一代却还要看在资本互通的面子上才能放下龃龉,表面结为一家人,本质还是搭伙做生意,这态度可难称乐观吧,更别说双方彻底融合的场所选的是日料店呢,再说就诛心了。神经喜剧的调子和挤眉弄眼的表演都不错,但一个以方言作为地域身份差异重要标识的片子,最好的段落居然是几段默片,也算有点偏题吧…… |

|

人美景美时装美,逗趣又不恶搞,波叔甲叔浑身是戏~ |

|

巧妙的人物设置和两条线并行,不同省籍的两代人在文化饮食生活各方面的冲突矛盾中达成和解并融合,也没有多余的插科打诨,属于既健康又高级的喜剧,许冠文应该学了不少。雷震还是一贯的“憨小生”形象。里面的戏中戏,丁皓和白露明二人观看《野玫瑰之恋》里的葛兰唱说不出的快活,可叹戏外的丁皓却自杀早逝没有快活的人生。 |

|

才发现这是个南北系列呢,王天林顽皮的一面。神经喜剧就看笑点和戏剧点罗,两位老演员还是挺有化学效果的。年轻人部分割裂感有些严重,也就错位躲沙发还行。对南北的争吵还可以,生意危机的解除有点儿戏,不过那个时代的喜剧特色,就是假定多数人都善解人意吧;神经喜剧是建立在阶层共同价值观基础上,争吵都是误会,这一套已经在春晚上大放异彩了 |

|

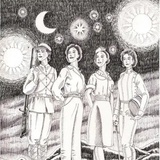

香港不但華洋雜處,更是南北匯聚。廣東人與外省人擠在小城裡,互看不順眼。正如片中梁醒波和劉恩甲這對肥冤家,二人由洋服生意鬥到起居飲食,終靠年輕一代施計破除父輩的成見,最終南北一家親。南來影人宋淇率先寫這部南北文化矛盾的風俗喜劇,多面手導演王天林注入廣東元素,在工整的對偶結構下反映兩地文化其實貌離神合,寄予南北共融的理想。梁醒波和劉恩甲本在粵、國語影壇各不相干,電懋撮成這對開心伙「胖」,首次合作《南北和》便大受歡迎,帶起港、台雙語電影風潮。(香港电影资料馆《香港電影資料館二十周年號外》) |

|

笑点很多,本土人和外省人的各式冲突闹出许多笑话。从年龄上看,老一辈矛盾最深,青年人尽管也有矛盾总能很快化解,小孩子间根本无分彼此。

不舒服的点也同样存在,两边的刻板印象依旧存在,结尾高潮的矛盾是由外在的权和钱化解,建立在经济快速发展、年轻人有上升通道的时代背景下,如果时代变了,内在矛盾势必又会再次出现。 |

|

那时候邵氏的换银幕彩色影片还在富丽堂皇的影城里占据大半壁江山,而粤语片只是不登大雅之堂的市井小片,缺如此诙谐和平易近人。这时候还有能说标准普通话的演员,外省人的社会地位也无疑高于广东人(而不是“香港人”)。有趣的是最后两个准女婿都在对方的家里露了一手,而不是在自己的准岳父前。。。 |

|

梁醒波和刘恩甲太好玩了~不过还是更喜欢《南北一家亲》~ |

|

南北系列第一部,一南一北对称,在省港人性格差异上和对对方的偏见上做文章,刻画得相当精确,尤其是饮食方面,相互看不惯,有代表性。相约见面的地方是西餐厅,两家最后又不得不在日餐厅和解,也是有趣的一笔。女性形象的塑造(工作与否、婚姻态度),商业利益为大的前提,中规中矩的喜剧。另,裙子嗲 |

|

王家卫小时候,陪妈妈看了很多电影,看刚搬来的新房客,看邻居买了新电器,看俊男靓女总是西装油头旗袍鬓影,看爱送礼物的雷震变老了,看那个花样的年华已经过去,属于那个时代的一切, 都不存在了… |

|

梁醒波真是隐藏的影帝

听白露明讲广东话的时候,不知道为啥想听她飙一句港普。 |

|

上海40年代模仿神经喜剧的潮流最终在电懋延续了下去,制片厂的流变恰好是接纳上海影人的永华被国泰接收。使得电懋催生出了南北系列,以及比之更富象征意味的是“谁是父母”类影片(《曼波女郎》),此时普遍存在于电懋通俗电影中的哀怨委屈和坚守品格成了对大陆眷恋的抒发。所以《南北和》并非简单的基于香港立场来叙述,而是更复杂的偏向大陆,也意图融合本地的多种思维共融一炉。从设计来看,外来显然更“现代”,无论家庭电器,还是生意思维,甚至那句太空时代,都充满着一种优越感,这是上海的骄傲。可过往的辉光不能解决南渡后的阶级滑落,所以落寞是生活境况的银幕展现,最终在一个带着被迫和无奈的情况下,彼此构成一个家,“南北和”起来。结尾钱与权的解决其实正是上海方法,只不过在香港又找到了得以行使的机会,资本逻辑的贯穿。 |

|

电懋的时装片比邵氏的好看。雷震帅,丁皓语言天分真好,白露明挺漂亮,张清应该是东南亚华侨吧。两个父亲最出彩。 |

|

王天林 張愛玲合作 8.6/10 大銀幕!!! |

|

曾经,他们也认同融合才是大势 |

|

不错的喜剧小品,剧情更和谐比起来后一部,只不过剧情上的确比起来少点劲爆点推进,但是人物刻画更平实自然,剧情更流畅顺滑,每个角色的作用各自发挥出色,不知道为什么在这部剧里破了我一个刻板印象,就是南北方男人做老板都有油滑的一面。里面两对情侣好养眼,非常喜欢两个女孩子在一起互相帮助与理解的桥段,野餐和好那里太美好了,还有俩人散步说要帮忙做空姐,然后自强自立。破除了一开始说嫁给北方男人就不出去工作的梗。雷震太潇洒了,完全被他迷住了。 |

|

对称叙事。国粤语对接。宋淇编剧。最后南北和在一顿火锅。西瓜视频 |

|

这老电影是真好啊。不过张爱玲的经历价值观一贯也只能描写中产以上生活。她的眼睛是看不到更深更远的地方的。这个电影最后解决的原因还是双方男朋友都有钱。如果他们没钱呢。南北何曾和。两个女演员好漂亮。白露明和林黛很像。另一位居然又是红颜薄命。两个女儿说喜欢南菜 喜欢北菜时好喷笑 |

|

想到自己和她的情感经历,与剧情在一定程度映照着,让人啼笑皆非 |

|

有的桥段很出乎意料 不解释的话不是一下子能想到 像为什么是两家的女婿去拿下别人家的岳父 咖啡厅换座位的桥段也挺有意思 年轻人的表演看起来有些生 总体还挺乐呵 |

|

外省人和香港人相互看不起,挺有意思 |

|

幽默风趣的都市生活小品,对南北方人的刻画很有意思,故事安排也不错。 |

|

两代人,三对欢喜冤家。60年代港片不少是反映南北文化差异与融合的题材。本片长度如果控制在90分钟内会更好 |

|

何为香港意识,何时有的港人?!1961年的香港只有代表南方的广东人,代表北方的东北人,没有香港人,两个典型家庭里母亲这一角色都是缺失……..所以,李道新在中国电影文化史》中会说,香港电影的无国无家的漂泊感,是孤儿、是自怜、是寻亲的群像…..而后,成长的子一代没有了省籍意识,也就没有了国族意识,要的是对无能的父一代的反抗与拯救,是为自己的小家庭仔细筹划 |

|

南北系列的首部与第二部,剧情上基本一致,仍然是南北家庭关于儿女婚恋的阻碍与消除偏见后的认同,区别在于主场景元素服装店与餐馆的不同,如今现存资源都已不清晰,实为无法解决的遗憾。 |

|

南北怎么和呢......1联姻2生意合作利益勾连3吃日本料理(日料竟成了南北饮食的中间调和者.....)4梁醒波戏太好了...5顺道自恋一下野玫瑰之恋.....6除了南北文化差异,还有性别强弱的博弈,南北一家亲换张爱玲编剧...好想看...... |

|

感受了当时电影的特色跟影星的风采。后面有些拖拉。 |

|

因为中国电影史所以看的。讲述一家广东人与一家外省人同一屋檐下的故事。互相看不顺眼,桥段现在看来有点老套。不过波叔绝对“生鬼”,有些当年的俚语现在已不常用到了。 |

|

剧本给满分 国粤语鸳鸯双拼 喜剧感十足 |

|

好看的现实主义色彩。 |

|

南北大团圆,在东洋和西洋餐厅。 |

|

电懋第一部国粤语。外省人进入香港后的文化生活差异,聚焦至两个家庭中通俗幽默呈现。两代人对于外省和在地文化的敌对和容纳,情节和人物关系基本紧紧围绕这一主题巧妙设计,比如一定要不同语言两对互相恋爱,实现语言同化进而文化习俗同化,一定是大陆经理帮助大陆店铺,香港父亲见其好,香港空少帮助香港店铺大陆见其好,设计感极强的精致主题喜剧。最后的合作结局意图也是昭然若揭。片中观看《野玫瑰之恋》,银幕内外剧情同步,上演两男争一女戏码。 |

|

电懋公司带有强烈的中原性格,大部分的影人均来自上海,家世背景又不脱中产及知识分子的范畴,作品具有强烈的‘逃避主义’倾向。南北系列喜剧。表现南来生活的不适应,负面的是某种境遇沦落的感伤。不过幸运的是,港人天性中的乐观坚强使他们选择了以喜剧这样一种方式来化解失落与感伤。 |

|

海报就是本片最精彩的段落 电懋 |

|

☆:4-4.5

国粤语交杂的景观:在正反打之间,一切交流都畅通无阻,这种大中华的想象(包括基于双方认同上的“文化攀比”)最终实现于一个现代物质社会之中,并彰显早期香港的某种认知。另一方面,伴随着情节剧式的配乐,诉诸身体/动作的吸引力始终充斥于影片之中,构成语言之外的交流,纯粹“白话”的。一起去看野玫瑰之恋的两对男女! |

|

波叔刘恩甲两个老头儿 |

|

7.5,地域喜剧,当年台湾、香港都喜欢拿文化差异来做文章 |

|

运用大量巧合和错位的手段制造喜剧效果,在一片活泼轻松的气氛下调和了南方人和北方人的观念分歧,同时反映了南下的创作者融入香港的水土不服。缺点是过于追求喜剧效果丧失了基本的现实逻辑,其乐观梦幻的性质与好莱坞相比有过之而无不及,实在是太幼稚了,倒很符合当时有着逃避主义心理的观众的口味呢。 |

|

京剧和粤剧对斗那段太好笑了 |

![豆瓣评分]() 7.4 (313票)

7.4 (313票)

![IMDB评分]() 6.9 (12票)

6.9 (12票)