|

题目太骗人了,全片里面根本没有什么和Bundy对话的内容,导演也无意剖析Bundy成为连环杀手的原因。作为一个纪录片内容浅显到可怕,基本上就是流水账式的把所有关键事件拼贴起来,满足一下观众猎奇心态还是可以的,但是也就只能当当下饭剧了。 |

|

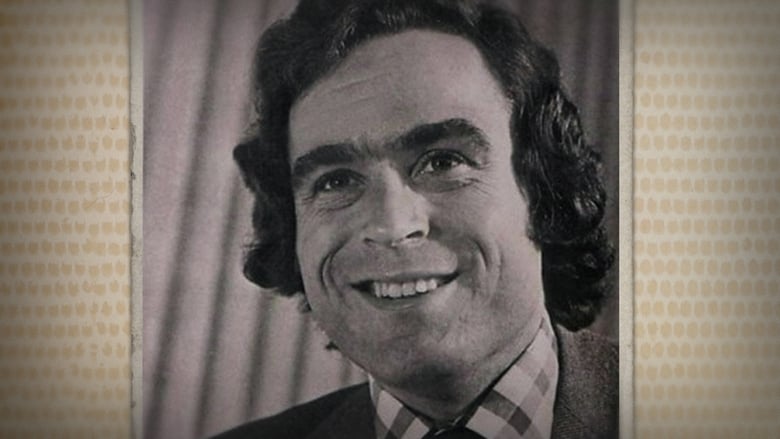

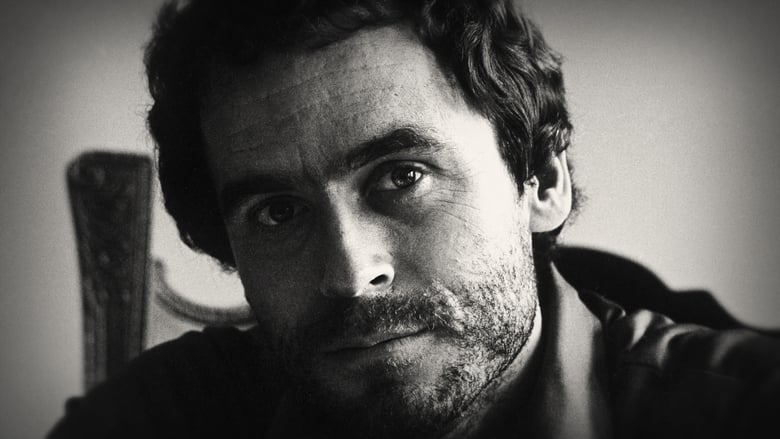

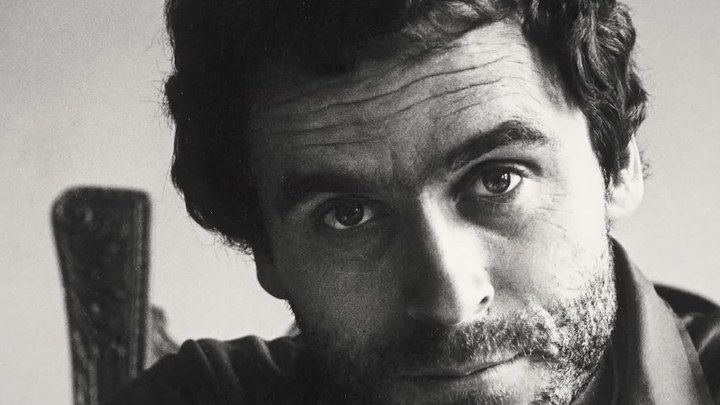

没有期待的内幕 但被抓前的ted bundy居然毫不挂相!幽默稳定真诚的律师样子 所以别太相信直觉了 恶魔笑起来也天真 |

|

第一次看这种纪录片。我看了其他人评论,我觉得他们的评价有点奇怪,说这纪录片做得不够有深度。

我想,这纪录片用了泰迪本人的采访录音,用了当时的影像,并且把他的过去交代了,对涉及这事的人也进行了采访,把事实摆在你眼前,不是纪录片要做的事情么。我不太懂你们要的深度是什么?

看到有些评论我都不知道有没有认真看就评论了。果然,豆瓣的评分只能信一半。我觉得这纪录片展现了这杀手的人格魅力,以及为何能够忽悠到那么多人,因为他确实长得好看又很有幽默感。

至于有些人要的深度,无非就是想要让片方找所谓的专家分析这个案件,分析这个杀手,那你们去看犯罪心理课程。

我看纪录片,不是为了来受教育,而是为了看事实。 |

|

可以说是美国史上最传奇的serial killer了。最惊悚的片段是庭审阶段,作为自己的辩护律师,ted bundy当面质问犯罪现场的目击证人,要求对方描述现场和尸体被残害的细节,那一刻真的觉得毫无疑问这个人是个恶魔 |

|

一个令人极度厌恶的自恋狂,正因为他的愚蠢自恋司法正义才得以充分成全,挺讽刺的。netfilx在他执行死刑的30周年纪念日推出的,值得一看的。绝大部分连环杀手的目标都是女性,这个真的很.....! |

|

很不错啊,Berlinger头脑冷静清楚,没那种猎奇新闻片故弄玄虚感觉,从Bundy第三人称自我分析的带子对上翔实的资料和当事人访谈(访谈真的厉害了,都是当事人没有obsessive野鸡,剪辑节奏和逻辑非常好。但后面感觉跟剧情片剧本很相似,后两集法务内容有点重复无聊,但整体来说挺好的,期待剧情片。 |

|

Bundy犯下的罪行和监狱外以及死刑室内观看,欢呼,消费其被执行死刑的人们一样令人齿冷 |

|

他能消遥法外这么久,除了本身狡猾外,纯粹是钻了时代资讯不发达的运气啊 |

|

泰德邦迪的部分不怎么深入的录音加上一桩桩案子的经过,中间当然不断有当事警察或相关人员出境,随便刷完,平庸。他之特殊性在于,没有过于悲惨的童年,风趣幽默,不像一般的连环杀手,同时自卑、虚荣、以及自恋人格在他身上也展现得淋漓尽致,对象是女性,依靠自己的魅力来诱拐绑架女性。ps70、80年代真是连环杀手的黄金时代,泰德邦迪、btk、绿河、密尔沃基食人魔、罗斯托夫屠夫、小丑、山姆之子…… |

|

这人太坏了,迷恋他的女人们应该替代那些可怜无辜的受害者去死,有没有脑子这群变态。 |

|

拿来下饭。有句港句,网飞出品的这种题材的纪录片也只能用来下饭 |

|

挖的还是不够深,更多的是案件重述,没有进行更多的思考,比如说一个很有意思的点:媒体与连环杀人犯的相互影响。 |

|

沉默羔羊原型是Ed Gein,ted bundy又不爱剥皮,不知道拜托不要乱说>_> |

|

太想面面俱到、结果却一盘散沙的典型反面教材。对反社会杀手的访谈实在不该由新闻记者主持,真正需要的是犯罪心理学家的量表和脑神经学家的经颅磁刺激仪。有趣的是,杀手Ted和大多数反社会杀手有一个显著的外在共同点——笑容温暖真诚、眼神清澈无邪。略有共情能力的人,都无法在成年后保持这样的纯真感。天使和魔鬼,只是硬币的两面而已。 |

|

真的是a piece of garbage in the shape of man. 更多的是societal obsession and fascination over serial killers,纪录片的叙事方面真的非常平淡 |

|

有助于路人了解邦迪,但是关于作案动机、过程、犯罪心理均是草草带过,并无深入探讨,篇幅浪费在邦迪的逃窜路线、越狱和法庭部份上,但即使这么不特写邦迪,依旧能从各种细枝末节得以瞥见他为人的幽默和复杂性。为何能成功作案数起且越狱两次的聪明人会在辩论过程中再三将局势推向检方。片尾为他的死亡欢呼的醉醺醺的美国年轻人们只叫人觉得不适,人们只急于解脱和寻求轻松,邦迪的死刑还是执行得太早了。 |

|

虽然资料很全,但作为纪录片还是少了点启发性…… |

|

缺乏原始材料导致就只有粗浅的叙事而不得知动机,因Bundy本人的自恋自负而定罪反而给程序正义带来瑕疵....最后在死刑室外欢呼雀跃的人们也是人性的另一种神奇表现。 |

|

冗长而缺少重点,不过有这么多珍贵的视频音频资料得以保存还是值得庆幸的。Ted Bundy should be remembered as a piece of garbage. |

|

别想从泰德·邦迪的事里看到多少隐秘心理、成长历程了,他是一个有人格缺陷但是基本正常的人,不是病人而是坏人。要承认人就是会变得很坏。 |

|

涉及到泰德·邦迪在70年代犯下的多起杀人案,最后仍旧是以齿印来作为主要证据的,可见直接证据的稀缺和当时侦察、破案手段、技术的相对匮乏。人物出名材料很多,但是拍得过于线性和常规。泰德·邦迪这个人看起来就很常规,他的反常在庭审时才有所展现。 |

|

拍摄手法很mediocre, 有了这么好的tape资料但是没有发掘bundy自己的视角,倒是最后一集放出他讲死刑是一种社会报复那里,包括死刑当天监狱外聚众庆祝他的死亡,和commercialize他的死刑那里比较有意思。纪录片如果能少一点单方面视角的审判应该会更精彩,很可惜没有。 |

|

专题纪录片制作精良,虽然对犯罪心理没有什么深入刻画,不过不会是创作者不愿意了解,恐怕是犯罪者谎话连篇,不愿透露丝毫真相,所以他不愿意任何能真正了解他,只是希望世人都看到他 |

|

get attention这种事情 很明显他成功了 而且他回答问题的模式跟那个抢银行的Marjorie一样 绕弯子 永远跟你绕弯 你看 做了亏心事的都是这德行 |

|

看这种纪录片吧,多少是猎奇。邦迪是个特殊又不那么特殊的连环杀手,自视甚高,但终归只是个自大的混蛋。 |

|

“女人就是蠢嘛,那么多女人被一个男人虐杀了,还有那么多女人崇拜他。女人就是没男人有脑子,看这个男性连环杀手干得多棒,多漂亮,看他多有范儿。”编剧和剪辑透露着这个讯息从头到尾。 |

|

典型的表演型人格,高度自恋。纪录片没有立足于跟杀手对话,只是把一些资料进行拼贴,如果不了解的看了或许能有收获。 |

|

凶手如此自恋地炫耀自己犯下的案件,自以为是为自己辩护的模样真实想吐!那副表演的嘴角让人生厌!竟然还有迷妹?D区!! |

|

印象中,《真正的侦探》里也有这个案件,从法院跳下去这里我才想起来。邦迪的样子在照片里一直在变,真的是好可怕,片子的剪辑有点混乱,大时间线没问题,但是中间的很多跳跃让人很混乱。整部片“对话”的内容很少,还是采访在世的参与者为主,配合他的录音。 |

|

所谓“与杀手对话”不过是宣传噱头,创作者从未有野心剖析连环杀手深层成因,而自甘沦为大众流行认知的附庸,它和网飞一系列杀手纪录片具有典型的平庸主义特征,以一种既猎奇又浅薄的姿态抚慰了观影者的道德焦虑。 |

|

这种剪辑和包装手段太恶心了 |

|

有点意思,这哥们表演欲望太强了,不当演员太可惜 |

|

蜻蜓点水般的猎奇,仅有的价值就在于那些原始资料。 |

|

The urban legend of the ‘diabolical genius’ was ever so functional as the masquerade of people’s disbelief in evil as if they were urged to find a target to crusade against so that their adorable story about humanity could stay intact. In a more constructive way where this can be explained, it simply resembles the mechanism behind cancers - everybody has the risks but onsets need trigger/triggers. In this case, they are statistically disturbed childhood and child abuse, which unfortunately was left insufficiently explained. |

|

看到邦迪第二次逃跑成功,该不该为他喝个彩还是警察真的太他妈蠢了 |

|

三星半...我期待的是更多邦迪的自述,这显然是不可能了,剧中也提到邦迪留下的100多个小时自述基本都是废话。由此导致磁带内容松散不堪,“与杀手对话”成为零星噱头,退化成常规罪案记录片中插入的几个点缀。但是单就常规纪录片而言,本剧也表现平平,本应详细介绍的地方一笔掠过,匆匆忙忙结束。这个锅不是编剧的,是邦迪本人的。法庭辩论和律师视角倒是比较新鲜,以前的记录片里没见过,算是本剧的小爆点。被外界视作智商卓越的人实际并不那么聪明,反而被自己的高傲自大拖上电椅。 |

|

太传奇了,成功逃狱两次、担当自己的辩护律师、法庭上求婚、等待死刑期间结婚生子…… |

|

有病到speechless。piece of garbage in man shape.....

典型到夸张的自恋人格障碍和反社会。那夸张的笑脸和反反复复的畅聊人生实际只为掩藏恶臭又自卑的内在。女生们真的太惨了,飞来横祸。 |

|

新闻片花剪辑,无非是复现彼时彼刻大众大多数人的观点和情绪,直到最后死刑场外人群的狂呼达到高潮;至于对邦迪本人的心理及动机探寻则少得可怜。所谓的纪录片就在偏见的路上一路狂奔了下去,肤浅且不立体不客观,这并不是为主人公开脱板上钉钉的罪名,而是应警惕提防这种情绪化的煽动,死刑进行时,场外人群欢呼庆祝,两种截然相反的情绪在上演,这是可怕的。 |

|

第一集吊胃口,第二集幸存者说,第三季第四期审判。 |

|

在serial killer中比较新奇的一个案例,多数观点认为serial killer在生活中是妥妥的loser,但泰德生活中似乎并没有那么失败,看起来就像针对ceo的病态心理研究,只是泰德杀得比较直接。泰德要求把他的骨灰撒在卡斯克德山脉,据称他在那里度过了一生中最快乐的时光,而那里也是发现多名遇害者遗骸的地方。缺点是泰德究竟为何开始行凶以及首杀时的心理状态基本是没有描述的。而最后提出的脑部疾病和雪诺理论看起来也十分牵强。本以为最后供述会细致梳理一下从开始作案到后续失控的过程,但听到的只是些笼统的询问,大概对以一个即将执行的人警察已经失去兴趣。案件、人物、庭上内容三部分基本是割裂的,没挖到动机的犯罪纪录片就是流水账。 |

|

信息量挺大,个人感觉泰迪邦德应该有情感障碍,天生缺失同理心。 |

|

这个算是普及性质的纪录片吧,从头到尾讲了一遍而已,有那么多磁带资料但用得不多,仍然是通过他人组建了一个narrative,题目有点不合适。 |

|

前三集完全可以不看 |

|

他真是滋养了不少文艺工作者 |

|

看到最后差点吐了,恍惚以为是在谱写恶人赞歌… |

|

叙事较详细,几个法庭名场面尽收,结尾处与其他同类片相比略独特:狱内行刑,狱外狂欢,酒精标语T恤周边一应俱全,“案件发生时他们才十岁,不过是年轻人找理由发泄。” |

|

很多人看到一个变态杀人狂魔在被判死刑后来来回回能拖10年,肯定十分气愤,不过这也正是美国司法制度不冤枉好人理念的生动案例。 |

|

简陋的猎奇向,展示多于反思 |

|

拍得寡淡了点。罪犯确实是挺帅的 |

![豆瓣评分]() 7.2 (826票)

7.2 (826票)

![IMDB评分]() 7.7 (32,717票)

7.7 (32,717票)![TMDB评分]() 7.50 (热度:11.81)

7.50 (热度:11.81)